感情を爆発させてしまったり、

イライラや不安、緊張に振り回されてしまう。

こうした感情がコントロールできない

状況に悩む方は、

意外と多くいらっしゃいます。

自分だけでなく、

人を怖がらせてしまったり

不快にさせてしまったり

そんな苦しい思いや後悔をするのはもう嫌だ。

おそらくあなたも

辛い思いをされたことがあって、

この記事を

ご覧くださっているのではないでしょうか。

世の中には、

感情をコントロールするための方法が

たくさんあります。

しかしながら、

それらの方法は応急処置のもので、

根本的な解決につながるものは多くはありません。

感情の激しい起伏を根本から改善していくには、

自分の内面を変えていくこと、

成長させていくことが必要です。

そこでこの記事では、

効果的な応急処置の方法だけでなく、

NLPという心理学の手法を取り入れた、

内面に働きかけていく方法を

いくつかご紹介していきます。

1.感情は 自分次第でプラスにもマイナスにもなる

「感情は自分次第で、プラスにも、マイナスにも影響する」ことをご存知でしょうか?

感情には人を動かすパワーがあります。

結果的には行動が不可欠ですが、その行動の原動力になるのが感情です。その感情を味方にし、上手に付き合うことで、プラスにもマイナスにも変えることができます。

そして感情の持つパワーを上手に活用することで、「ゼロやマイナスから、イチを生み出す原動力」にもなれば、「困難に対して踏ん張る力、乗り越える力」にもなります。

あるいは、「良好な対人関係を築く」「大切な人との関係性を修復する」「優れたリーダーシップを発揮する」など、対人関係における関わり方や柔軟性が変わってきます。

その一方で、怒り・悲しみ・憎しみ・悔しさ・嫉妬など、ネガティブな感情に飲み込まれると、下記のようにネガティブに働きやすくなります。

- 成果や行動を妨げる言動

- 心理的なブレーキの発動

- パフォーマンスの低下

- 人を傷つけたり、関係性を壊すマイナスの言動

など

こうしたネガティブな感情の特徴は、感情を無視する・否定する・見ないようにするなど、感じないようにするほど、マイナスの影響が強くなります。

それでは感情をコントロールすることで、得られるメリットを見てみましょう。

【感情をコントロールすることで得られるメリット】

- 自分の感情に気づく力が高まる

- 他者の感情へ気づく力、共感力が高まる

- 大切なシーンで、落ち着いて行動できる

- マイナスの言動を回避できる

- 人生の充実感・満足度が高まる

感情に気づくことで、より自分と上手に付き合いやすくなり、さらに感情をコントロールしやすくなります。

「自分の感情に気づく力 = 他者の感情に気づく力」とも言えます。

それにより、他者への共感力が高まり、より良好な人間関係を築けるようになります。

さらに他者からの理解・共感・信頼を得やすくなるため、より良いリーダーシップも発揮できるようになります。

大事なことを決める際、冷静な判断ができ、 能力やパフォーマンスを発揮できるようになります。

感情がマイナスに働くことで起こる「マイナスの言動」を回避できるようになります。

感情と上手に付き合えるようになると、感情に振り回されることがなくなり、自分を認めやすくなるため、自己肯定感も高まります。

それがもたらす対人関係や人生への影響は、人生の充実感・満足度の向上に繋がります。

このように感情とは、良くも悪くも人生に影響を与え、左右する力を持っています。

では「どうしたら感情をコントロールしやすくなるか?」ということですが、2章では、感情をコントロールする大事なポイントを紹介します。

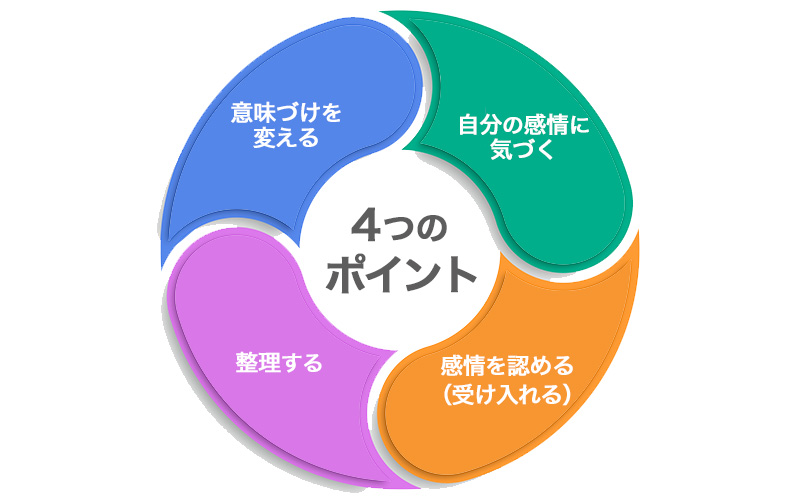

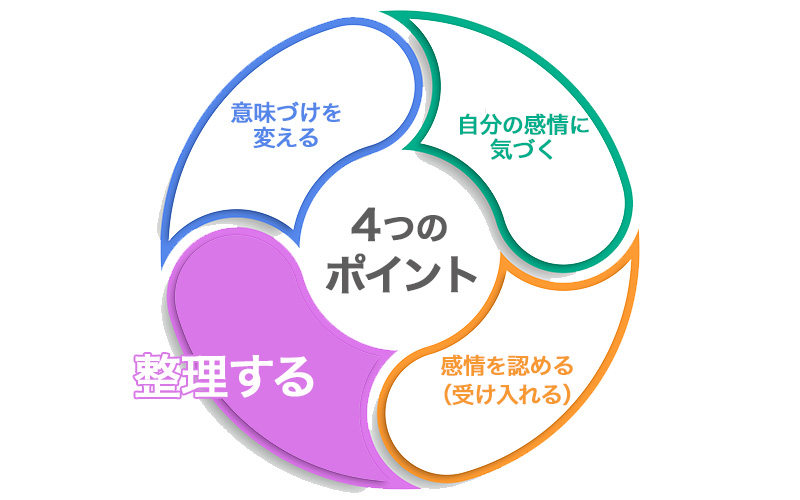

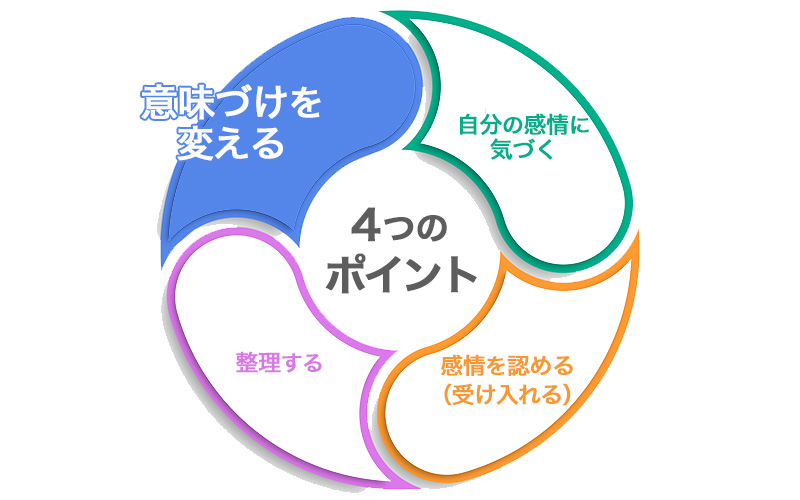

2.感情のコントロールで大切な4つのポイント

「感情のコントロールで、大切なことは、何だと思いますか?」

それはシンプルに言うと「自分の感情に気づき、認め、整理すること」です。その上で、「意味づけを変える」ことも大事です。

これらが大切な理由は、感情をコントロールできない要因として、以下を挙げられるからです。

「自分の感情に気づけていない」

また人によっては、このような状態になっているケースも少なくありません。

- 「感情に飲み込まれて、自分や周囲が見えなくなる」

- 「感情が麻痺して、自分の感情が分からなくなっている」

- 「痛みを伴う感情を、感じないようにしている」

(感情を無視したり、否定したり、避けるなど)

こうしたケースは非常に多いですね。

ですので、感情をコントロールするための基本として大切なことは、「感情に気づく ⇒ 認める ⇒ 整理する。そして意味付けを変える」ということだと言えます。そして、感情と上手に付き合い、コントロールするポイントでもあります。

それではそれぞれについて、具体的に見ていきましょう。

※様々な理由、原因でトラウマを抱えている場合、これには当てはまりません。心理的に自分を守るために、感情を感じないようにしているケースもあるため、そういったケースの場合は、専門の機関や先生の協力を得ましょう。

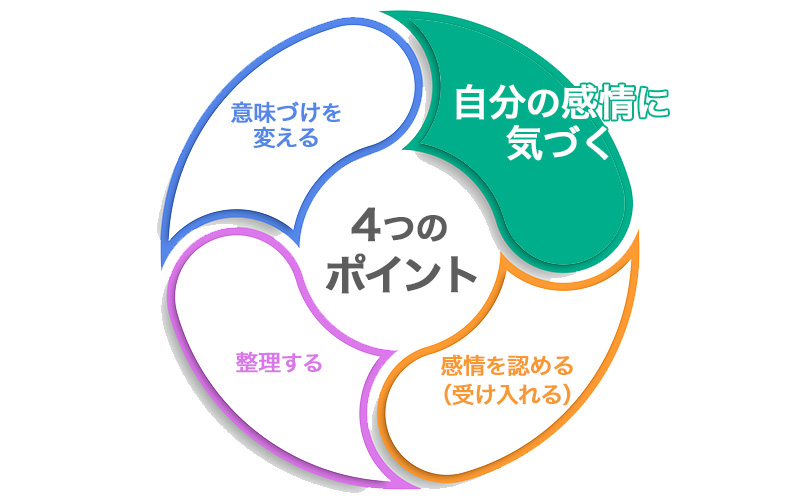

ポイント1.自分の感情に気づき、明確にする

自分の感情に気づき、明確にしましょう。それが感情をコントロールする第一歩です。感情に気づけない限り、コントロールできません。

例えば、こんな人を見たことは、ありませんか?

- 怒っていないと言いながら、とても感情的になっている人

- ネガティブな感情を感じないように、いつも元気に振る舞う人

- 悲しみに蓋をして、表情の変化が乏しい人/悔しさをこらえて自分を殺し、感情表現が薄くなっている人

など

何かの出来事・誰かとの関わり・ふとした瞬間に、違和感を感じたり、感情的になった時は、こうします。

「今、何を感じているのか?」という問いを持ち、「ああ~、今自分は、イライラしているな」「悲しんでいるんだな」「悔しいんだな・・・」などのように、感じていることを明確にします。

さらに、「なぜだろう?」と考えることで、何に対して感情が反応したかが分かります。

こうすることで感情がより具体的になり、客観的な視点を持つことができ、感情をコントロールしやすくなります。

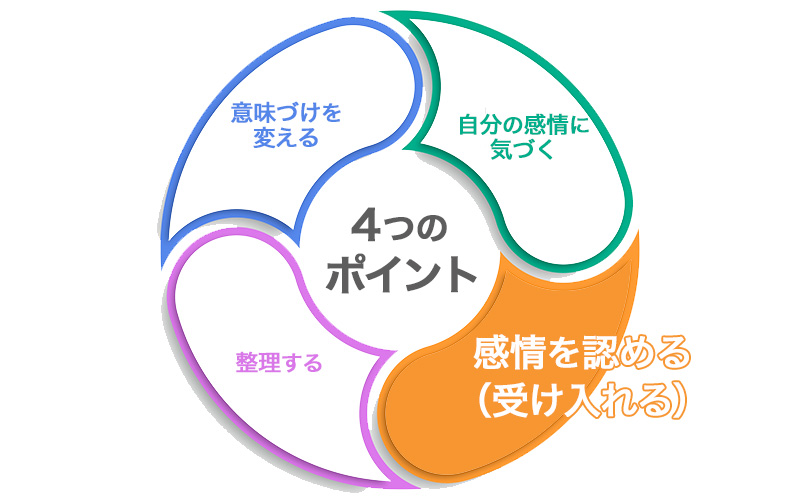

ポイント2.感情を認める(受け入れる)

感情に気づいたら、次に「今、感じている感情を、ありのままに認める」ことが大切です。

ここでいう認めるとは、3つの意味があります。

- 感じていることを認める(受け入れる)

- 感情が出ることは自然なことだと認める

- 感情を感じることを認める

「今、自分はイライラしているんだな」と認め、受け入れる

「イライラ、悲しみなどを感じること事態は、自然なこと」だと認める

「この感情(イライラ、悲しみなど)を感じてもいいんだよ」と認め、受け入れる

とは言っても、このように考える方は少なくありません。

- 「こんなことでイライラするなんて、大人げない」

- 「こんなことで腹を立ててしまうなんて、よくない」

これらは、感情を否定している状態です。

感情をネガティブな態度に変えて、他者にぶつけるのは、たしかに良くないですが、感情を感じること事態は、悪いことではなく自然なことと知ることが大切です。

以下のように、「今、感じている感情を、自分で承認してあげる」のです。

- 「私は今、イライラしているんだな」

- 「私は今、腹を立てているんだな」

このように感情そのものを認め、受け入れ、同時に「否定せずにそれを感じること自体を承認する」ことが重要です。こうすることで、ネガティブに思える感情は、居場所を得て、落ち着くことができるのです。

母親が子供をなだめるかのごとく「そうだよね。そう感じているんだね」と、今、感じている感情を、自分で認めてあげましょう。

※補足

「喜びや楽しさ」などのポジティブな感情と、「怒り・悲しみ・悔しさ」など、ネガティブな感情を両方ともに、感じることが重要です。

するとネガティブな感情は特別なものではなく、自然なものだと実感できるようになってきます。そして、感情に振り回されにくくなります。

こうすることで、感情に飲み込まれない力、コントロールする力が高まっていきます。

ポイント3.出来事や原因を明確にして、整理する

感情に気づき、認め、受け入れたら、整理も行いましょう。感情が出るということは、その感情を引き出した出来事や原因があるはずです。

出来事や原因を知り、整理することで、感情をコントロールしやすくなります。なぜなら、感情は以下のような働きがあるからです。

- 原因を知り、整理することで、気持ちも整理される

- 原因を知り、整理することで、勘違いや思い込みで、感情的になっていたことに気づける

- 原因を知り、対処法を明確にすることで、気持ちが落ち着いたり、軽減される

- 原因を取り除くことで、気持ちが切り替わる、軽減される

など

それでは出来事や原因を明確にして、整理する方法を見ていきましょう。

整理する時に効果的なのが、自分に問いを投げかけることです。自分の感情に気づき、受けいれたら、自身に“問い”を投げかけます。

- 「なぜ、イライラしてしまうのだろうか?」

- 「なぜ、怒りを感じてしまうのだろうか?」

- 「何がきっかけだったのだろうか?」

- 「出来事を整理すると、どうなるか?」

など

すると自身の中から答えが出てきます。その答えが、「仕事への注意だけでなく、人格まで否定されたようで悲しい。」だったとします。すると「ああ、自分は悲しかったのだ」と、俯瞰して見ることができます。

ここまでわかると、以下のように考えることができます。

- 本当に自分は否定されたのかな?

- どのような意図や想いで、注意してくれたのかな?

その結果、「否定されているわけではない」「悲しむ必要もない」と、気づけるかもしれません。

あるいは、対人関係のやりとりで感情的になった時、「実は、相手が話していた真意は、違うところにあるな。早とちりしていた/勘違いしていた」と気づくこともあります。

このように感情を引き出すきっかけとなった「出来事や原因」を明確にし、整理することで、感情に飲み込まれにくく、コントロールしやすくなります。

ポイント4.意味付けを変える

感情に関係する意味付けを変えましょう。実は感情そのものや、感情を引き出すきっかけとなった出来事に、良いも悪いもありません。

それらがプラスに働くか、マイナスに働くかは、どんな意味付けを持たせるかで決定づけられます。実はこの事実を知り、意味付けに目を向けることも、感情をコントロールする大切なポイントです。

例えば、怒りの感情を感じた時、「前に進むモチベーションに変えたり、現状を変えるために奮起する」こともできれば、「感情に飲まれて、マイナスの言動を取ったり、やる気を無くしてしまう」こともできます。

そしてどのような意味付けをするかは、自分で決めることができます。

それでは意味付けを変え、感情をコントロールするために知っておきたい、3種類の意味付けを見ていきましょう。

【感情に関する3種類の意味付け】

- 感情に対する意味付け:感情そのものに対する意味付け

- 出来事への意味付け:感情を引き出すきっかけとなった出来事

- 自分への意味付け:出来事を通して、自分につけた意味付け

「感情=◯◯」という意味付けです。

例えば、「怒り=破壊的なもの」「悲しみ=自分を保てなくなる苦しいもの」などと、ネガティブに考えると、感情をコントロールできなくなってしまいますが、

「怒り=前に進む原動力に変わるもの「悲しみ=肯定的な気づきを与えてくれるもの」と捉えると、前に進む力に変えることもできます。

「出来事=◯◯」という意味付けです。

例えば、「失敗 = 取り返しのつかない事態」「失敗=最低最悪な行い」とネガティブに考えて、バタバタしたり、焦ったり、落ち込むこともあれば

「失敗=前に進むための学びと気付き」「失敗=ゴールを1つ上のレベルで実現するために、必要なプロセス」と捉え、前向きなエネルギーに変えることもできます。

「自分=◯◯」という意味付けです。

例えば、「ミスをした自分 =能力が低い」「上司に怒られた自分=できない」とネガティブに考えて、自分のレベルを低く見て、ネガティブな感情に飲み込まれ、パフォーマンスを発揮できなくなることもあれば、

「ミスをした自分=ミスをしたけれど、やり直せば大丈夫」「上司に怒られた自分=教えていただきありがたい。また成長できる」と捉え、成長やパフォーマンスの向上に役立てることもできます。

このように感情に対する意味付けを変えることで、感情そのものに変化が起き、思考や行動が変わります。これも感情をコントロールする大切なポイントです。

意味付けを変えた事例

意味付けについてイメージしやすいように、ここでは出来事の意味付けを変えた例を紹介します。

意味付けを変え、感情を動かす原因となった出来事への、捉え方を変えるということで、感情が変わったり、緩和するため、感情をコントロールしやすくなります。

例えば、こんな事例。私の友人Bさんのエピソードです。

Bさんは、とても向上心の強い人。やりがいを持って取り組んでいたプロジェクトがあり、彼はリーダーを任されました。

半年もの間、プロジェクトにかかりきりになりました。

常に、どうすればうまくいくかを考え、寝る間も惜しみ、持ちうるエネルギーのほとんどをプロジェクトに費やしているのが、傍から見てもよくわかりました。

ところがある日突然、上司から「予算の都合で、プロジェクトの件は白紙に戻すことにした。今後は、地方の部署に移動してほしい」という通達が下りました。

驚愕、落胆、意気消沈、虚しさ、怒り・・・

このときBさんは、頭が真っ白になり、何もする気が起きなくなってしまったと話していました。しばらくは立ち直れず、目の前の仕事を淡々とこなす日々が続いたそうです。

しかし、時間を置き、少し落ち着いてきたら、起きた出来事をいろいろな視点で捉えてみることができたと言います。

- 忙しすぎた身体を休めることができる

- 寝食忘れて没頭するほどの仕事に取り組めた、それだけでもありがたい

- 経験値を積んだので、人のために役立てることができる

- この経験が、もっと大きな仕事につながるかもしれない

- 別の部署での仕事は、新たな可能性に満ちている。楽しみだ

こうして、視点を変えることで、彼の落胆は希望に変わり、怒りは感謝に変わったのです。この時に使ったのは、下記のような質問です。

- この出来事から、何を得られるだろうか?

- この出来事には、どのような意味があるだろうか?

- この出来事から、何を学べるだろうか?

- この出来事には、どのようなメッセージがあるだろうか?

など

このように効果的な質問を使うことで、出来事への意味付けを変えることができます。この方法は、辛い出来事を経験し、感情的になった瞬間にも使えますし、過去に起きた出来事に対しても使えます。

意味付けを変えることが、感情のコントロールをしやすくしてくれます。

この方法は、辛い出来事を経験し、感情的になった瞬間にも使えますし、過去に起きた出来事に対しても使えます。

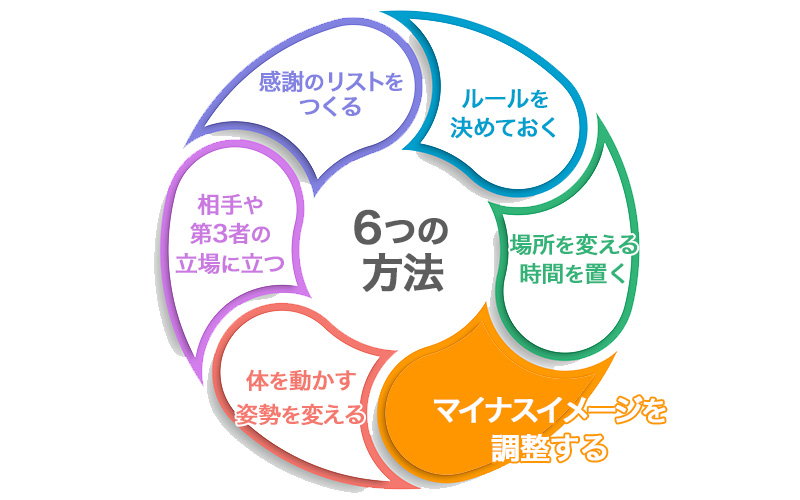

3.感情をコントロールする6つの方法

この章では、感情的になった際、感情をコントロールする方法について、より具体的に述べてゆきます。ぜひ、ご活用ください。

3-1.感情的になった時のルールを決めておく

感情をコントロールするには、感情的になったときのルールを、予め決めておくことが効果的です。

例えば、こんなルールです。

- 怒りを感じたら、深呼吸する

- ネガティブな感情を感じたら、目線を上げ、姿勢を正し、体を動かす

- 感情的な時は、一旦、言動を控える

- 感情(怒りや悲しみ)が爆発しそうだと思ったら、その場から離れる

- 感情をコントロールできないと感じたら、一旦保留して考えるのをやめる

など

予めルールを決めておけば、感情的になったとき、まずはどうするかが明確になります。すると必然的に、クールダウンする余裕ができるので、ひいては感情をコントロールできるようになるのです。

さらに予めルールを意識することで、「A(◯◯な感情が起きる) = B(△△という行動を取る)」というように、自分の反応をルーティンとしてパターン化しやすくなります。

それにより、自分が損をしたり、周囲を傷つけたり、成果を妨げるような、マイナスの言動をとらずに済みます。

【著者のエピソード】

例えば私は「感情が乱れたら、うがいをする/手を洗う/歯を磨く」というルールを決めています。

どれも、化粧室に行けばできることなので、仕事中であっても実践できます。

“水に流す”という言葉がありますが、洗い流す行為をすることで、まるで感情まで水に流れたかのような、気分の転換ができるのです。

こうすることで感情をコントロールでき、感情に振り回されたり、飲み込まれなくなっていきます。ぜひ、あなたも自分なりのルールを決め、実践してみてください。

3-2.場所を変える/時間を置く

感情的になったら、「自分の置かれている環境(場所)を一時的に変える」「時間を置く」というのも効果的です。

これらは以下の理由で効果的です。

- その場で感情的な言動をとらずに済む

- 気持ちが切り替わりやすく、「自分を客観的に見ること」「状況を俯瞰して見ることができる」ようになる

- 気持ちの切り替わり、客観的視点・俯瞰した視点が、冷静な思考と、適切な判断を可能にする

【著者のエピソード】

例えば、私には、こんな経験があります。

【場所を変える例】

お客様からクレームを受けてしまったときのこと。落胆、自己嫌悪、意気消沈・・・。こうした様々な感情に覆われ、次の仕事に取りかかっても、なかなか手につかなくなってしまいました。

そこで、自分のデスクを離れ、お気に入りのカフェで仕事をすることにしました。

日のあたる席に腰かけ、あたたかいカフェオレを飲み、ひと息ついてみます。すると、だんだんと気持ちが落ち着いてきて、再び仕事に取りかかることができました。

おそらく、こういう経験は誰しもあるはずです。

【時間を置く例】

あるいは、時間を置くのも効果的です。

デート中、恋人と、激しいケンカをしたとします。その場では「許せない!もう、顔も見たくない!」と思うほど怒りが沸いたとしても、数日、連絡をとらずにいるうちに、怒りの感情はおさまってきます。

すると「あんなに怒ることではなかったかもしれない」と思えてきて、自分から連絡をして「あんなに怒ってごめん」と謝ることすらできるのです。

感情的になりそうな時、あるいは、感情的になった時、場所を変えたり、時間を置いてみる。こうすることで、感情をコントロールしやすい状態を作るのもオススメです。

簡単にできる方法ですので、ぜひ、ご活用ください。

3-3.感情を引き出す「マイナスのイメージ」をプラスに調整する

「もしも、うまくいかなかったらどうしよう。」

「嫌いな人、苦手な人に会わなければならない。」

人間誰しも、何かに対して不安や怖れ、怒りなどのネガティブな感情が出てしまうことがあります。

それでは十分な実力を発揮することはできませんし、心も穏やかではありません。

何より一刻も早くそんな感情から抜け出してしまいたいですよね。

感情とは、イメージと密接に関係していて、

「過去の嬉しい出来事を思い出すと、ポジティブな気持ちになる」ように、脳はイメージしたことが、今起きていることと考え、イメージに相応しい感情を引き起こしているのです。

つまり・・・苦手意識や怒りなどを引き起こしてしまう出来事・物ごとに対して、

私たちは「マイナスのイメージ」を抱いていることになります。

そこで「マイナスのイメージ」をプラスに調整することで、

引き起こす感情を変えてしまう!

これが心理学NLPの「サブモダリティ・チェンジ」という方法です。

ざっくり説明しますと、記憶と紐づいた「イメージ:五感の情報」を変化させていくことで、思い起こされるポジティブな感情を、より強くしたり、ネガティブな感情を軽減していきます。

感情のコントロールだけでなく、物ごとに対して抱いている印象を変化させたり、苦手や恐怖症の克服などにも活用することができます。

サブモダリティ・チェンジの例

- イメージの大きさ:大きくしたり、小さくする

- イメージの位置:正面、左右、上下に移動させる

- イメージの色を変える:カラーにする、白黒にする

- イメージのコントラスト:くっきりさせる、ぼやけさせる

- イメージとの距離:近くにする、遠くにする

- イメージの中にある音:大きくする、小さくする

- イメージの中にある声:内容を変える

具体的な例を見てみましょう。

例えば、目の前に苦手な上司がいて、大きな声で「もっと営業成績を上げろ!」と早口に恫喝したとします。するとあなたは、思わず身がすくみ「恐れ」や「緊張感」という感情に支配されてしまいます。

この状態から、イメージをプラスのものへ変化させていきましょう。

あなたが見えているもの・聞いている音を調整していきます。

【イメージを変える】

見えているもの:上司のいかつい表情

- カラー映像 → モノクロ映像に変える

- 等身大 → ミニチュアに変える

- 目の前1メートルくらいの距離 → 10メートル先に変える

すると、上司の姿がぼんやりとしか認識できなるので、先ほどの「恐怖」や「緊張感」が緩和されるのを感じるはずです。

【音を変える】

聞こえている音:「もっと営業成績を上げろ!」という声

- 低音の大きな声 → 漫画のキャラクターのような可愛い声に変える

- 自分を急かすような早口の声 → 穏やかで、ゆったりとした口調の声に変える

このように変化させていくと、その物ごとへの捉え方や感情が変化していきます。

私たちは、日々五感からたくさんの情報を取り入れて、記憶・イメージなどとセットにして自分の中に書き込んでいきます。

NLPではこれを「プログラム」と言い、どのようなプログラムを自分に書き込んでいるかで、物ごとに対する捉え方や、反応、言動に影響しています。

そして、自分に書き込んだプログラムを、より良いものに書き換えることも可能です。

NLPにはそのような手法がたくさんありますので、

興味を持たれた方はNLPをご自身に取り入れてみてはいかがでしょうか。

3-4.体を動かす/姿勢を変える

感情をコントロールする「シンプルで、効果的な方法」の一つが、体を動かしたり、姿勢を変えることです。

心理学では、「心と体はつながっている」という考え方があります。

例えば、以下のようにです。

- 緊張している時:自然と表情がこわばり、体中に力が入りがち

- 落ち込んでいる時:目線が落ち、表情がなくなり、姿勢が悪くなりがち

- 自信がみなぎっている時:目線は前、表情が豊か、姿勢は良い傾向がある

など

このように心と体は密接に関係していて、心の状態が身体に現れ、身体の状態が心にも影響しています。

そのため「マイナスの感情」が引き出されてきたら、身体の使い方を変えることで、マイナス感情を軽減させたり、ポジティブな感情に変えることもできるのです。

例えば、こんなふうに変化させるといいでしょう。

- 悲しくて、うつむいてしまう → 顔を上げ、天を仰ぐ

- 落胆して、猫背になってしまう → 意識的に背筋を伸ばす

- イライラして、いてもたってもいられない → クッションなどを「バカバカ!」と言いながら叩く

- そわそわしておちつかない → 近所をウォーキングする

【著者のエピソード】

もう昔の話ですが、かつて私は、恋人にまとまった額のお金を貸してしまったことがありました。

その後なかなか返してもらえず、日常生活のなかでそのことを思いだしてはイライラしてしまい、感情をコントロールできなくなることがありました。

そんなときは「ロッキーのテーマ」をイヤホンで聞きながら、近所の海まで走りました。

すると、感情が整理されてきて「イライラしても仕方ない。返してもらえる具体的な手段を考えよう」と思えたものです。

いつでも、どこでも使える「感情のコントロール法」ですので、オススメです。

3-5.相手の立場・第3者の立場に立ってみる

対人関係で感情的になった時、「相手の立場」「第3者の立場」に立ってみることも、感情のコントロールに効果を発揮します。

とはいっても、「相手の立場」「第3者の立場」に立つことは、時に簡単ではないかもしれません。そこで役立つのが質問です。

脳には、「質問に答える」という性質があります。そのため質問を使うことで、「相手の立場に立つ」「第3者の立場(客観的な立場)」に立ちやすくなります。

ここでは、「仕事でミスをし、上司からの鋭いフィードバックを受け、気持ちがどーんと落ちこんでしまった」というケースで、質問の例をご紹介します。

(1) 相手の立場(相手視点)に立つ質問

相手になりきった上で、質問を行います。今回の例では、上司になりきった上で、インタビュアーから質問を受けているかのように、質問に答えてみましょう。

- フィードバックを通して、部下に伝えたかった「もっとも重要なこと」は何ですか?

- どんな想いでフィードバックをしたのですか?

- 部下にどうなってほしいのですか?

など

こうした質問を行うことで、上司が「どのような意図や想いで、フィードバックをしてくれているか?」を想像しやすくなります。

こうすることで、相手に対する理解・共感を深めやすくなります。それがまた、相手に対する感情を緩和させ、感情をコントロールしやすくしてくれます。

(2) 第3者の立場(客観的な視点)に立つ質問

第3者とは中立な立場を指しています。こうした第3者になりきった上で、質問を行います。

今回の例では、「あなたと上司」を中立の視点で見れる人(知人でなくても大丈夫です)になりきって、質問に答えてみましょう。インタビューを受けているかのように答えると、やりやすいかもしれません。

- 上司と部下に起きた出来事をどのように思いますか?

- 上司に対して、どのように見え、どのようなコメントがありますか?

- 部下に対して、どのように見え、どのようなコメントがありますか?

など

こうすることで、感情や出来事への意味付けを変えたり、相手への捉え方が変わるため、感情を変化させたり、コントロールしやすくなります。

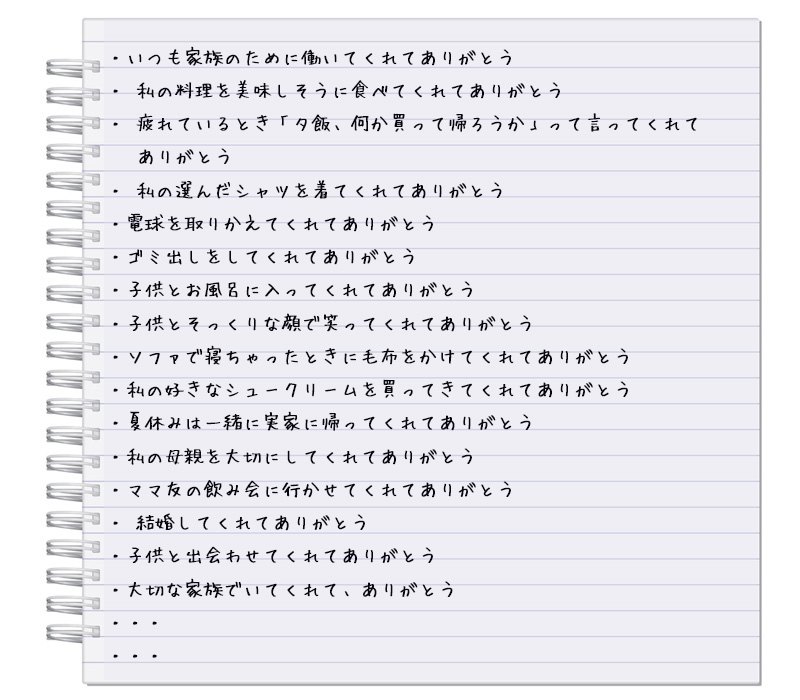

3-6.感謝のリストをつくる

強烈にネガティブな感情に襲われた時、感謝のリストを作るのも効果的です。感情が乱れる原因となった相手への、感謝を思いだすことが、相手に対するネガティブな意味付けを変えやすくしてくれます。それが感情のコントロールにつながります。

最初は怒りの量が勝っていても、感謝のリストを作り、感謝の総量を高めていくと、ある瞬間に感謝の総量が怒りを上まわります。

すると、相手に対するネガティブな感情を軽減させたり、ポジティブなものに変化させることができます。

実際にネガティブな感情が湧いた時、場所を変え、時間を置きつつ、感謝のリストを作成している方もいるほどです。この方は、「この方法を無理矢理でも実践しなければ、乗り越えられなかった難しい人間関係は何度もあった」といいます。

その他にも、わかりやすいのが夫婦の関係です。

子育てに協力してくれない夫に、妻は、激しい怒りを感じていました。

「いつも帰りは遅いし、休みの日はごろごろしてばかりで!最近は、話をする暇もないじゃない!」

この、荒ぶる感情を穏やかにするには、夫への感謝を思いだすこと。

そのためには、感謝リストを作ることがお勧めです。

日頃、夫に対し「ありがとう」と感じたことをリストにするのです。

夫への感謝リスト

書き出せば、もっともっとあるはずです。こうして、感謝を思いだすこと。

さらには、感謝リストにし視覚化することで、いつしか怒りの感情を軽減したり、収めることができ、時にあたたかい気持ちになるなど、相手への感情が変わってきます。

こうした方法も感情をコントロールすることに効果的です。

補足:感情をコントロールしやすくする質問法

ここでは補足として、感情のコントロールに役立つ「質問法」を紹介します。適切に感情を掘り下げることで、「意味付けを変える」ことができ、感情の緩和やコントロールに役立ちます。

①「なぜ?」という問いかけをする

「なぜ」と問うことで、本質的な答えに行きつきます。例えば以下のように行います。

- 問い:「なぜ、そんなに落ちこんでいるの?」

- 自分:「自分は何をやってもダメだ、と自信を失くしたからだよ・・・」

- 問い:「なぜ、自信を失くしてしまったの?」

- 自分:「もっと成果を上げたいのに、それができないからだよ」

- 問い:「なぜ、成果を上げたいの?」

- 自分:「お客様に喜んでほしいからだよ」

さて、ここで新たな視点が生まれたことに、お気づきでしょうか。

質問を繰り返すことで「お客様に喜んでほしい」という本質が見えてきました。

感情をコントロールするには、このように本質へ質問を用いて答えを掘り下げていくのです。

お客様に喜んでほしい、という思いにフォーカスすれば、「いつまでも落ちこんでなどいられない。がんばろう!」と立ち直ることができます。

【著者のエピソード】

印象的なエピソードがあります。私は、“自分の話ばかりする人”がとても苦手です。ある飲み会の席で、自分の話ばかりする人がいました。仮に、Aさんとしましょう。

- 誰かが「先日、新宿に美味しいタイ料理のお店をみつけてね」と話そうとすると、Aさんは「ああ、タイ料理ならいいお店ありますよ・・」と自分の知識を披露。

- 別の誰かが「先日、北海道に行ったんですよ」と話すと、またAさんが「北海道といえば・・・」と自分の話を披露。

私は、イライラしてきてその場にいるのが不快でたまりませんでした。

とはいえ、途中で退席するわけにもいきません。そこで「私は、なぜこんなにイライラしているのだろう?」と問うてみました。

すると、出てきた答えは意外でした。

「私も、自分の話を聞いてほしいから。」

私も、自分の話を人に聞いてほしい。だから、Aさんのようにところかまわず話せる人がうらやましかったのだな、と気づきました。その後の席では、ただイライラしているのではなく、自分も話すようにしたのです。

②「何を得ているか?」という問いかけをする

感情が持つ、肯定的な側面に目を向けましょう。感情を感じる時、そこには得られるメリットなどの肯定的な側面があります。

具体的には、こんなふうに自分に問いかけます。

この感情を感じることで

- 何を得ているのだろう?

- 何を満たしているのだろう?

- 何を満たそうとしているのだろう?

心理学NLPでは、「すべての感情には、肯定的な理由がある」という考え方があります。感情に浸ることで得ているメリットもあれば、肯定的な理由を満たすために、そういった感情を感じていると考えたりします。

こうした肯定的な側面に気づくと、感情は変えやすくなります。

例えば、私は仕事で注意を受けると、落ちこんでなかなか立ち直れない、という一面があります。

そこで、こう問うてみます。

- 問い:「今、落ちこんでいることで、自分は何を得ているだろう?」

- 自分:「落ちこんでいれば、自分を奮い立たせることから逃れられる」

落ちこんでいるときは、なかなか仕事に手がつかないものです。次に仕事に取りかかるには、多くのエネルギーが必要です。

逆に言えば、落ちこんでいれば、いつまでもぐずぐずと感情に浸っていることができ、仕事に取りかからずにすむのです。

私は無意識に、こうしたメリットを得ていたわけです。

ここに気づけば、感情を切りかえることは容易になります。

まとめ

この記事では、下記についてご紹介しました。

- 感情とは? 自分次第でプラスにもマイナスにもなる

- 感情のコントロールで大切な4つのポイント

- 感情をコントロールする6つの方法

生きていれば、いろいろなことがあります。

ときには、激しく感情が乱れることもあって当然です。

しかしそれ自体を否定することはありません。

ただ、感情コントロールの方法を知っておけば、自分の力で、苦痛から早く抜けることができるのです。

特に今回ご紹介した心理学NLPには、感情のコントロールや思考のコントロールにも優れた方法が豊富にあります。

こうした方法を知らずにいると、自分の感情を爆発させてしまったり、ネガティブな感情に支配されてしまったりと、感情面に悩みつづけなければなりません。

自分の内面を変えていくために、NLPを学ぶ方も年々増えてきましたので、

NLPとはどのようなものか知りたい方のために、体験講座の開催も行っています。

ご興味のある方は、ぜひお越しください。

年間2300名ほどの方がご参加になる人気の講座です。

→『NLP体験講座』