マインド・コントロールなんてちょっと怪しいかも…。そう思われる方もいらっしゃるかもしれませんよね。

でも、実は日常にあふれていますし、例えばアスリートがここ一番で最大限の力を発揮できるよう「自己暗示」をかけることがあるように、プラスの使い方もたくさんあるのです。

そして、昨今は宗教や自己啓発セミナーなどで問題が起きて話題となっていますが、マインド・コントロール自体は、かなり広く行われているのが実情です。

例えば、ある企業で社訓に則って良き社会人として育成されることも、ある学校で正しい勉学の姿勢を教育されることもマインド・コントロールの一つと言えるようです。

これらは度合いによりますが、必要なものと考えられていることが多いでしょう。また、マインド・コントロールで行われる多くの心理操作の中には、販売セールスや、一般の広告などに使われている心理的テクニックもあります。

これらと、問題となるマインド・コントロールには違いがあります。

そして人間心理の仕組みやマインド・コントロールされやすくなる要因を知っておくことで、警戒し備えられると期待できます。戦略的に使うためにも、自分を守るためにも知識を持って、共にこの情報過多の時代を乗り切っていきたいと思います。

目次

1.マインド・コントロールとは

マインドコントロールとは、精神の支配を意味し、

他者を思いのままに操作することを示しています。

個人や大きな組織に対して

活用される場合があります。

思考や行動を支配されることで

他者のコントロール下に置かれ、

時には社会問題にも発展することがあります。

マインド・コントロールとは直訳すると、

精神の支配となりますが、

マインド自体に複数の意味があります。

「マインド」という言葉の意味はリーダーズ英和辞典によると、こちらです。

(知的な)心、精神、理性、正気、知性、知力、心のあり方、意見、考えなど

このように、たくさんの意味を含んでいます。

「コントロール」には、支配、取締り、管理、抑制、制御、統制といった意味があります。

よって直訳では、精神の支配、精神の制御、心のあり方の統制、意見の管理などになります。

現代の日本でマインド・コントロールが問題となる時は、他者にマインドをコントロールされて、本来の在りたい自分ではなくなってしまうときや、不利益を被るときといった、「本来の意志とは違う状態にさせられて、何かを損なわれるとき」に使われています。

そしてマインド・コントロールは、ネットワークビジネスや宗教などの犯罪的な場面だけでなく、学校や職場環境や家庭など様々な場面で行われています。

マインド・コントロールは、犯罪以外も場面も含めると、かなり一般的に行われていると言えます。

なお、よく比較に出される洗脳は、薬物や暴力や各種の搾取などを用いて強制的に錯乱させ操ることとして区別されていますが、西田氏は「洗脳」の進化した形態がマインド・コントロールとされています。西田氏の著書から以下を抜粋します。

もちろん、最近の破壊的カルトにあっても、「修行」や「訓練」といった、「正当」と思わせる根拠を呈示し、無責任にも洗脳やほとんど洗脳に近い技術にさらされる集団もあったし、今後もそうした技術が用いられないという保証はない。

しかし、通常、多くの破壊的カルトが用いるマインド・コントロールの技術はもっと洗練されていて、物理的にはっきりとした身体的拘束を用いていないことが多い。この点が重要であり、注意が必要である。

マインド・コントロールとは何か 西田 公昭(著),出版社:紀伊國屋書店

このように、破壊的カルトと考えられる集団であれば問題となってしまうマインド・コントロールについて、続けて仕組みや事例を見ていきましょう。

2.マインド・コントロールの仕組み

マインド・コントロールの仕組みについて、基本的な構造、よく使われる心理的テクニック、巧みな言葉のアプローチという3つの視点で記していきます。

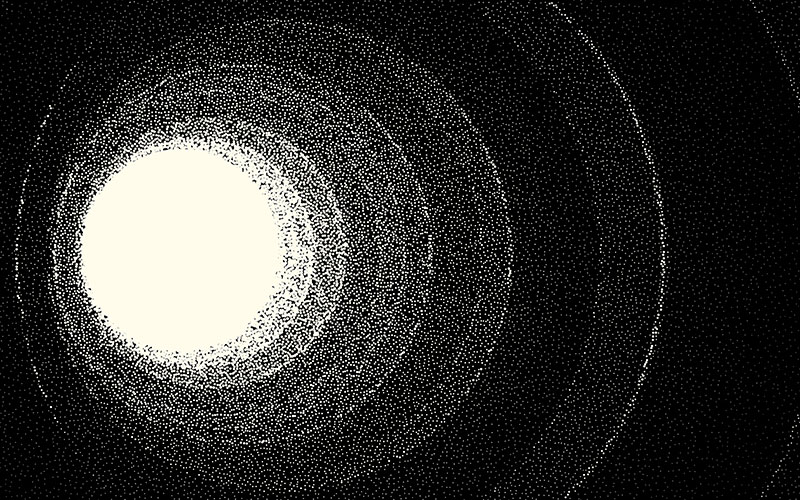

2-1.基本的な構造である「細いトンネル」を通過する

岡田尊司氏の著書『マインド・コントロール』によると、マインド・コントロールの基本的な仕組みは、「細いトンネル」を通ることだそうです。

もちろん「細いトンネル」は比喩で、外界から遮断し情報を制限していき、視野が細く狭くなるようにして一点に集中させることを指しています。それにより、勤勉な学生がテロリストになるほどの精神の支配が可能になるそうです。

こうした「細いトンネル」は、宗教以外の場面を見ると、さらに納得感が深まると思います。

岡田氏によれば、スポーツチームや難関校受験のための進学クラスに入ることも、閉ざされた世界に入ることになるとされます。

他にも、会社に入り企業の理念や価値観に従い、期待に応えようと尽くす状況も、「細いトンネル」の中と考えられます。

例えばこのようなことです。

中学生になり、憧れの強豪校の部活に入りました。

授業が休みの日であっても、練習がある日が多い事がわかって大変だと気づきます。でも、自分の気持ちとしても、部活の雰囲気としても考え、退部せず続けることを決意します。

部活動を通して、毎日のように練習に励むことは、強豪校の部活では当然のこととして受け止めるようになり、上達に必須の条件として理解するに至ります。

他にも部活内では暗黙のルールがあり、先生や先輩の意見に従う環境があるかもしれません。

そして、それが世界の全てのように感じるかもしれません。

そんなハードな毎日を過ごしたとして、練習に励んだその努力が報われたり、仲間との良い体験を通して人間的な成長を得られたりして、良い結果であれば全く問題とはならないでしょう。

さらに、大人になって振り返ると、輝かしい思い出となっていて、自分の自信の源となっていることもあるでしょう。加えて、こういう環境で生涯の友人ができているかもしれません。これらは人生の力付けとなることもあります。

一方で努力が報われなかったりして自信を喪失し、自分を否定し、将来を悲観するようであれば、「強豪校の部活」という「細いトンネル」に入っていたことは、一時的にでも問題となってしまうかもしれません。

マインド・コントロールには、両面があることがよく分かる例かと思います。

他にも、両親が勤勉な家庭で育ち、自分も良い会社に入って順風満帆かと思われていた中で何かの失敗や健康を害すなどして、会社を離れて無職になったとき、自己評価が下がってしまう可能性があります。

そのようなとき、親がお勤めじゃなく自由に働いていて、なんとなくうまく暮らしているような友人がいれば、「自分もなんとかなる」と思えるかもしれません。

ですが、自分の家庭だけの狭い視野で物事を捉えていれば、無職という状態が「この世の終わり」のように思われるかもしれません。

このように考えると、非常に身近なところに「細いトンネル」はあり、良くも悪くもマインド・コントロールが起きていることが実感できると思います。

マインド・コントロール 増補改訂版 (文春新書) 岡田 尊司(著),出版社:文藝春秋

2-2.心理的テクニックが使われる

次に、書籍「だましの手口を一挙公開 決定版 マインド・コントロール」より、思い通りに人を動かす「6つの原理」からご紹介していきます。大元は承諾誘導のアプローチで、他の本に詳細がありますが、今回はマインド・コントロールとしてご紹介してきます。

6つの原理とはこちらです。

①返報性

②コミットメントと一貫性

③社会的証明

④好意

⑤権威

⑥希少性

これらの原理から、どのようにマインド・コントロールが行われるのか、違法性のないセールスの会話の事例を元に見てみましょう。

こんにちは!この地区の担当が変わりましたので、本日はご挨拶をしております。〇〇と申します。あ、外からで大丈夫ですので、よかったらこのマスク使ってくださいね。どうぞー。

このように、最初は何も売ろうとせず、親切に何かをしてくれます。すると、してもらった方は「してもらった」気持ちが芽生え、何かお返しをしたい・お返しをしなくてはならないと思ってしまいます。これが①返報性が使われている部分です。

(小学生の孫の帰宅時間に合わせて訪問する)

あら、お孫さんが小学生なんですね。わぁ!しっかり挨拶してもらって、気持ちが良いです。かわいいですねぇ。ウチも子供が小さいので将来の準備していますよ。この時代、いつどうなるかわからないですからね。

え?何を準備しているかって、もちろん学資保険ですよ。良い教育を与えるのが親の務めだと思っているんで、子供の学費が着実に用意できると安心だと思いましてね。大学の入学はまとまった額がいるので、月々少しですけどね。

少しっていくら?それは幅がありましてね、よかったら詳しい資料ご覧になりますか?

まずは一番人気のこちらですね、月々は高くなりますが期間が短いですから、選ばれる方が多いですね。

あ、予想より高かったですかね。そしたら、こういうプランもありまして、数千円からで大きな安心が得られますね。

このように、相手の大事なお孫さんを褒めて認めることで、相手に好意を持たれるようにしています。すると、好意を持っている人の提案は受けやすくなるのです。これが④の好意を使っている点です。

(またしばらく経って訪問する)

先日はお話のお時間をいただいてありがとうございました。

最近調子はいかがですか?え?自転車で転んで膝が痛いんですか。私の母もそういう事があって、不安で傷害保険に入ってもらいましたよ。

この辺りだと佐藤さんも入られましたね。ちゃんと治るまで病院通ってくださいね。歩けるのって大事ですよね。

え?傷害保険はいくらかも、もちろん資料をお渡ししますのでじっくり見てくださいね。このプランが人気ですが、母が入ったのはこちらでしてね、普段そこまで大怪我しないならこちらがお得ですね。

あ、そうです、あの俳優さんが宣伝されてますよね。ステキですよね。え?いやぁ会ったことないです(笑)

あ、今は敬老の日キャンペーンなんで、月末までのご契約で最初の1年がとてもお得な割引になるんですよ。

このように、②コミットメントと一貫性により、学資保険のときと一貫した行動を取ろうとして、傷害保険も同じ人に依頼しようと考えたりします。

さらに近所の佐藤さんが入られたということで、③社会的証明が利用されて、他人が正しいと判断したことから、自分もそれを正しいと判断して入会を決めようとします。

そして、有名な俳優さんによって⑤権威を感じ、深く考えずに従おうとします。

さらにキャンペーンで⑥希少性を感じ、貴重な機会を逃さないようにしようとして、契約を進めようとします。

もしも実際にこのような会話をすると、親切なセールスだと感じると思います。

このようにセールスの受け手に選択の自由があり、本当に望んでいたことならば問題とはならず、これが保険ではなくて望んでいない新興宗教だったらと思うと、問題になる心配もあります。

先述の書籍によると、実際、宗教の勧誘では複数名で一人のターゲットに近づくこともあるそうです。『なんだか趣味が同じで気の合う仲間ができた』と思ったら仕掛け人で、偶然ではない可能性もあるということです。

そういったことを知っていたら、相手が意図的に行っていることに気付ける可能性が高まるでしょう。

知っておけば、なんかやたらと感じが良いとか、やたらと話が合うというときに、本当の親切なのか、なにか売りたいのかの心構えができて、安心だと思えてきます。

でも、どうやらこのあたりは基本で、実際はかなり専門的な知識を持ってマインド・コントロールが行われていることに気づいた事があり、次の事例をご紹介します。

影響力の武器[第三版]:なぜ、人は動かされるのか ロバート・B・チャルディーニ(著),社会行動研究会(翻訳),出版社:誠信書房

決定版 マインド・コントロール 紀藤正樹(著),出版社:アスコム

2-3.言葉巧みなアプローチがある

マインド・コントロールに詳しい団体では、十分に言葉を選んでアプローチがなされているようです。

ある団体での体験などを詳細に記した書籍「洗脳の楽園」より一部を引用します。

言葉の使い方には共通したものがある。

- 声掛けあって進めます

- 使いません

- 食器の音はたてません

かなり巧みに言葉を使って、人々の精神や行動をコントロールしているように見えます。

以下の文章と比較して、音読するとさらに違いがわかりやすいと思います。

- 声掛け合って進めてください

- 使ってはいけません

- 食器の音をたててはいけません

意図することが同じでも、前者の言葉のほうが命令に見えにくいため、抵抗が起こりにくい言葉になっています。

著者は主語がないことで、自然にそこに主語を補って、自主的な宣言文のようになっている点を指摘されています。自分で宣言したことは、自然に守ろうとするでしょう。

このように巧みに言葉を使う団体の特講(特別講習研鑽会)について、補論が載っていました。

精神医学から見れば、「特講は解離性障害を招く危険なセミナー」であり、脳科学からすれば、特講は一つのことを長時間考えさせることによって、ワーキングメモリーをパンクさせ、脳内物質を崩し、用語を刷り込むことと言っていいだろう。

人間心理について専門的な知識を持った人たちにマインド・コントロールされると強力な効果がありそうです。しかしながら、本を読んでみると、内部にいる間は満たされていて充足を感じているようなのです。

マインド・コントロールの威力を感じます。

次に、書籍「マインド・コントロールとは何か」の著者:西田氏によると宗教的破壊カルトは、以下のように個々のニーズ(欲求)の違いに対応して、適切なメッセージを選んで用いる点もご紹介しておきます。

| 欲求 | メッセージ |

|---|---|

| 自己変革欲求 |

|

| 自己高揚欲求 |

|

| 認知欲求 |

|

| 親和欲求 |

|

相手の欲求に合わせて、

強制的メッセージ(〇〇しなければならない、さもなくば)、

訓戒的メッセージ(もし正しい人間なら〇〇しなければならない)、

治療的メッセージ(〇〇できるし救われる)、

自己実現的メッセージ(〇〇できてあなたの潜在能力を引き出すことができる)

を組み合わせて使うということです。

非常に言葉巧みにアプローチされることがわかると思います。

ふと小学生の頃、親が付き合いで先の「洗脳の楽園」に出てくる団体の野菜と卵を買ってきたときのことを思い出し、それで終わってよかった。。と思いながらこの本を読みました。本には著者が実際に特講に参加した記録など、非常に生々しい情報が溢れておりおすすめです。

洗脳の楽園 Kindle版 米本 和広(著),出版社:アドレナライズ

3.マインド・コントロールされやすい5つの要因から考える対策と自分への利用法

ここからは、マインド・コントロールされやすい要因から対策と、自分への利用法を考えていきます。

岡田尊司氏の著書では、マインド・コントロールされやすい要因はこの5つと示されています。

- 依存的なパーソナリティ

- 高い被暗示性(暗示にかかりやすい傾向が高いこと)

- バランスの悪い自己愛

- 現在及び過去のストレス、葛藤

- 支持環境の脆弱さ

簡単に一つずつ見ていきましょう。

3-1.マインド・コントロールされやすい5つの要因と対策

①依存的なパーソナリティ

依存的なパーソナリティとは、主体性の乏しさと過渡な周囲への気遣いを特徴とするパーソナリティのタイプ。

相手に嫌われたり、ぶつかったりすることを避けようとするあまり、相手にノーと言えず、相手に合わせてしまう。このような性格であれば自己肯定をすることも対策となるでしょう。

根底には、幼少期の親との関係などによる愛着不安がある場合が多いと考えられています。

そのため依存の対象が宗教などになるとマインド・コントロールにかかり、救いとなる代わりの健全な依存の対象があればマインド・コントロールが解けていくそうですので、安心して頼れる拠り所を持つことも対策となるでしょう。

②高い被暗示性(暗示にかかりやすい傾向が高いこと)

被暗示性が高いというのは、入ってくる情報に対して信じていいか、信じるべきでないかを批判的に判断する能力が低下した状態。その結果、自らの主体的な意志で行動するのではなく、与えられた指示のままに行動してしまいやすい。

いつも情報や人の言葉を真に受けるのではなく、批判的に判断評価を行うのが習慣であれば、被暗示性は低く、マインド・コントロールを受けにくいと考えられています。

自分の考えがあまりないなと思う方は、情報を冷静に受け止め、「これは真実だろうか?」と考えることも対策となるでしょう。

③バランスの悪い自己愛

バランスの悪い自己愛とは、心のうちに誇大な願望をもち、偉大な成功を夢見ていると同時に、自信のなさや劣等感を抱えていて、ありのままの自分を愛することができない状態。

このような自己愛のバランスの悪い人は、一見すると非常に自己本位で、しっかりとした自己主張を持つかに見えて、マインド・コントロールにかかりやすいと考えられています。

優れた知力や批判能力を備えていても、自己愛にバランスの悪さを抱えていると、知らず知らず理想化された存在を求めようとし、いかがわしいリーダーに傾倒してしまう危険があるそうです。自己愛のバランスを持つことが対策となりそうです。

④現在及び過去のストレス、葛藤

現在及び過去のストレスや葛藤は、挫折、病気、離別や経済的苦境で心が弱っている状態や、不遇な環境で不満や葛藤、怒りといったネガティブな感情を抱えている状態を指す。

もともとパーソナリティ特性や被暗示性が低くても、置かれている状況次第で、マインド・コントロールを受けやすくなると考えられています。

なお過去のストレスとは、幼少期に受けたストレスも含んでおり、記憶がなくてもパーソナリティに影響を及ぼしている可能性があります。

日頃のストレスを解消しておくことも、過去のトラウマなどのマイナスな体験を克服しておくことも対策となるでしょう。

⑤支持環境の脆弱さ

支持環境の脆弱さは、孤立し、安定した支えが身近にいない状態。これにより、相手をよく見極めずに助けを求めたり頼ったりしがちで、マインド・コントロールを受けやすくなると考えられています。

孤立で精神的な絆が欲しくなり、「安全基地」という拠り所を持てず、自ら進んでマインド・コントロールされることも珍しくないとのことです。

よって仕事や家庭、または地域のような健全な環境を基盤に持つことが対策となりそうです。

これら5つを見てみると、心身の健康と、家族や仕事や何かの形の拠り所を持ち、社会と繋がり続けることが重要と考えられます。

そして、幼少期に問題があった記憶があるようなら、自身のパーソナリティに何らかの課題がある可能性を意識し、より警戒心を持つことも役に立つかもしれません。

人間の心理がどのように形成されるのかなどに関心があれば、実践心理学NLPの体験講座からはじめてはいかがでしょうか。

↓

NLP体験講座

※2時間半2,200円で、オンライン視聴も可能です。

実践心理学NLPの解説の他、自身の価値観を洗い出す体験学習があります。

思い返せば、私が成人アトピーで全身の皮膚が毎日ポロポロ落ちていた頃、意思が弱く見えるのか?サプリメントや画廊の絵を売られそうになったりしました。買わないだけの精神力が残ってましたが、相手の「アナタのためだから」という姿勢に、引っ張られそうになりました。

自分の意見を持つことや身体の健康は大事ですね。

3-2.マインド・コントロールの自分への利用法

ここまで見たように他者にマインド・コントロールされやすい要因があるので、それらへの対策を取る必要性がわかりました。

しかしながら、過酷な環境に隔離され、拷問を加えられ、思想改造や洗脳を受けた場合でも、信念を貫き、マインド・コントロールを免れる人もいたそうです。

彼らの共通点はしっかりとした所属意識(家族や共同体)を持ち、それと一体のものとして、揺るぎない信仰や信念を身に着けていたことと言われています。これについて解明し、積極的に自分を律する意味でマインド・コントロールを利用する方法を検討してきましょう。

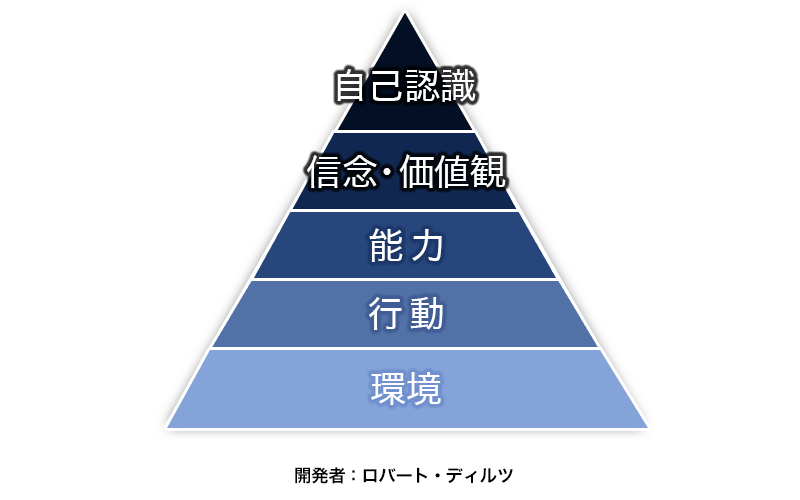

さて、実践心理学NLP(神経言語プログラミング)では、意識には階層があるという概念があり、それをニューロ・ロジカル・レベルと言います。これは世界的なコーチで心理学トレーナーのロバート・ディルツ氏により体系化されたモデルで、下記のような図で表されます。

この図の上位にある階層が下層へ影響を及ぼします。この流れを知っておくことで、自分の理想的なマインド・コントロールをはかり、自分の目標達成を助けてくれるでしょう。

各階層がどのような意味で、何に影響するかについて以下に記します。

| 意識の階層 | → | 何に影響するか |

|---|---|---|

| 自己認識(セルフイメージ) | → | 自分が何者か、どんな存在か、自分の役割はなにか |

| 信念・価値観 | → | 信じていること、思い込み、何を大事にしているか、何を信じ込んでいるか |

| 能力・才能・リソース | → | 何ができるか、どんな資質があるか |

| 行動 | → | 何をするか、何をしたか、どう振る舞うか |

| 環境 | → | 自分の外観、自分の身の回り、周りの環境や身に付けるモノなど |

例えば、このように上層から下層へ影響します。

自己認識:私は一家を支える大黒柱である。

↓

信念・価値観:家族との時間は大事である。

↓

能力:夏休みを家族と合わせることができる。

↓

行動:家族で旅行に行く。

↓

環境:家族みんなで同じ時間を同じ場所で過ごす。

この例のように、自己認識や信念・価値観をもとに、自身の能力によって選択肢が生まれ、行動や環境を整えることができるようです。

よって、自己認識、信念・価値観を明確にしておくことが、自分の理想的な能力を発揮し、その行動を取り、環境を作っていくことに役立つでしょう。他にも、いろいろなケースがあると思います。

『私は必ず記録を塗り替える人物である⇒練習が報われる日が来ると信じている⇒練習を継続できる⇒記録を更新する⇒恵まれた練習環境が整う。』

『私は日本食の伝道師である⇒日本食は人々の暮らしを豊かにすると信じている⇒日本食を人々に広めるアイディアがわく⇒動画で作り方や楽しみ方を伝える⇒自分も周りも日本食で豊かになったという環境が整ってくる。』

『私はトップセールスである⇒良い商品を広げることが人を幸せにすると信じている⇒積極的に商品の学習ができる⇒相手に最適な商品を紹介していく⇒あなたから買いたいといわれる環境が整ってくる。』

このように自然に自分をよい状態に保つことに役立つと想像できると思います。

よって自己認識・信念価値観を明確にしておくことが、自分の理想的な能力を発揮し、その行動を取り、環境を作っていくことに役立つでしょう。

ここまで見てきたように、マインド・コントロールには怖い面と、当然のように行われているという実態と、積極的に利用して自分の人生を良くしていける側面があると言えそうです。

マインド・コントロールされないためには「細いトンネル」に入らないよう外界と繋がった状態を保ち、自身の信念や価値観を持ち、内面の課題を解消しておくことが対策となると考えられます。

そして構造がわかった上で、自分の理想を助けてくれるような、力付けとなるマインド・コントロールを行っていきましょう。

まとめ

マインド・コントロールは直訳では、精神の支配や、精神の制御、心のあり方の統制、意見の管理といった意味でした。

マインド・コントロールが行われる時の基本は、「細いトンネル」を通るように、外界から遮断し、視野が細く狭くなるようにして一点に集中させる状況を作ります。

そこへ、心理的テクニックや潜在意識にはたきかけるような言葉を使ったりして、自己認識や価値観にはたらきかけ、精神を支配してくるのです。

しかし、これらは日常的にも行われており、良い面もあるため、全てが「悪」というわけではありませんでした。

特に、マインド・コントロールされやすい5つの要因があるので、これらを知って対策を取り、さらに自分の目標達成に利用していきましょう。

- 依存的なパーソナリティ⇒自分を肯定する

- 高い被暗示性(暗示にかかりやすい傾向が高いこと)⇒批判したり自分の考えを持つ

- バランスの悪い自己愛⇒内面のバランスを保つ

- 現在及び過去のストレス、葛藤⇒ストレス解消や過去のトラウマなどを解消する

- 支持環境の脆弱さ⇒健全な基盤と繋がり続ける

ここでご紹介したことで、日常にあふれるマインド・コントロールを理解し、

利用されるのではなく、自分でうまく利用していける助けとなれば幸いです。