NLP(神経言語プログラミング)とは、Neuro Linguistic Programingの略で、「実践心理学」、または「脳と心の取扱い説明書」とも呼ばれる、天才たちの卓越性をモデル化した考え方やスキルのことです。

もともとはセラピーやカウンセリングの世界で生まれたものですが、今ではビジネスパーソンを中心に、教育者やアスリート、また世界では演説が決め手となる政治家まで学ぶようになりました。

さらにハリウッド映画やNHKをはじめとする国内のドキュメンタリーやドラマにも、その知識は登場するようになり、今や社会人の必須スキルといっても過言ではありません。

この記事では、さまざまな分野で浸透しつつあるNLPの原点となるコミュニケーションの分野に焦点をあて、コミュニケーションに関するテクニックにはどういったものがあるのか、代表的なものを9つご紹介しています。

「聴き方や訊き方」、また「伝え方や話し方」、さらには「両方活用」できるスキルにはどんなものがあるのか、ぜひこの記事でNLPのコミュニケーションに関するスキルを手に入れてください。

| 著者:足達 大和 全米NLP協会公認・NLPトレーナー | |

当サイト「Life&Mind」の運営元である「NLP-JAPAN ラーニング・センター」の専属トレーナー。5,600回以上という圧倒的な回数の研修実績を持つ。 NLP-JAPANラーニング・センターとは、日本最大手の「NLP総合スクール」で、NLP業界の世界5大組織と連携。日本で唯一、NLPの基礎から大学院レベルまでの学びを提供している日本最高峰のNLPトレーニング機関。 | |

目次

1.NLPでコミュニケーション能力が別格に上がる

1-1.NLPのはじまり

NLPは1970年代にセラピーやカウンセリングの分野で卓越した治療効果を上げていた【天才と呼ばれる3人のセラピスト】のコミュニケーションモデルからスタートしました。

その3人とは

- ゲシュタルト療法のフリッツ・パールズ

- 家族療法のバージニア・サティア

- 催眠療法のミルトン・エリクソン

クライアントに奇跡と言われる変化を起こす天才と呼ばれたこの3人は、異なるアプローチをしているにも関わらず、共通して使っている言語・非言語パターンがあることがわかりました。それをモデル化したのがNLPの始まりです。

1-2.NLPコミュニケーションの目的

NLPは、セラピーやカウンセリングからスタートしたもので、クライアントの世界観を尊重しながら、気づきと変化を与え、望ましい結果を生み出すコミュニケーションを行うことを可能にしました。

その奇跡とも言われる効果は、ある意味で「コミュニケーションがうまくいった結果」と言えます。

そこから時代と共にこのコミュニケーションに関する考えや技法が開発され、進化してきました。

具体的にはセールスやプレゼン、交渉やマネジメントといったコミュニケーションが発生するビジネスの場面でも用いられていきました。

さらに教育や家庭といった分野にも広がり、ディベートが発生する裁判や演説が決め手となる政治家たちも学ぶようになります。

つまりNLPを活用したコミュニケーション能力を高めることで、仕事や人生に活用できるようになり、その結果として主に以下の4つの分野で効果を発揮するようになります。

- 他者とのコミュニケーション

人間関係、信頼関係の構築 - 自分とのコミュニケーション

自分の内面の整理と人生の方向性を明確にする

※人生がうまくいっている方は、ここが得意です - トラウマやコンプレックスなど、心理的なマイナス面の改善

結果や行動を妨げる心的要因の軽減や解消を促進させる - セルフイメージ/目標達成能力の向上

目標達成の課題や問題解決の能力を高める

ではこのNLPを活用したコミュニケーションスキルにはどのようなものがあるのか、考え方も含めてご紹介していきます。

※心理学NLPに関しては、こちらの記事もおすすめです。

2.NLPコミュニケーションのベースとなる考え方

なぜNLPはコミュニケーションが生まれる仕事や人生のあらゆる場面において活用できるのか。

先に述べたように、コントロールでもなく、洗脳でもなく、相手の気づきや成長に目的をおいた相手を尊重するスキルだからです。そしてコミュニケーションで成果を生み出すために、以下のような考え方がベースとなっています。

- 相手の世界観を尊重する

- 相手の反応が、自分のコミュニケーションの成果である

- 抵抗するクライアントはいない。柔軟性が足りないコミュニケーターがいるだけである

- 地図は領土ではない(相手の言葉が、相手の体験そのものを表しているものではない)

- 相手の一見ネガティブな言動の中にも、無意識の肯定的な目的がある

- 必須多様性の法則:うまくいかなかったら別の何かを試してみる

といった考え方です。

例えば、相手が言ったことをやらない時、【相手の反応が、自分のコミュニケーションの成果である】といった考え方を適応すると、「やらない言い方をしている自分のコミュニケーションを見直す」、といった視点です。

また相手がネガティブなことをしたり、言ったりしたとき、【相手の一見ネガティブな言動の中にも、無意識の肯定的な目的がある】

といった考え方を適応すると、「ネガティブな言動によって、この人は何を得ようとしているのか?」「そのやり方ではなく、他のやり方で得られるやり方は何か?」といったことを深く洞察する視点が必要です。

スタンスとしては、目的や成果のために自分自身に柔軟性をもたせるという在り方です。

こういったNLPの機能的な考え方や視点をベースに、各種スキルを活用していくことがポイントです。

3.NLPのコミュニケーションスキル

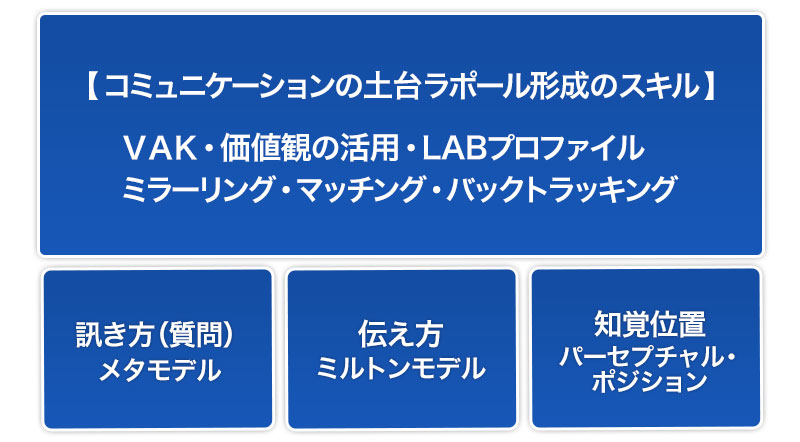

ここではNLPコミュニケーションを始めるために必要なラポール形成のためのスキル、訊き方(質問)のスキル、伝え方のスキル、そして視点のスキルの4つにわけてご紹介します。

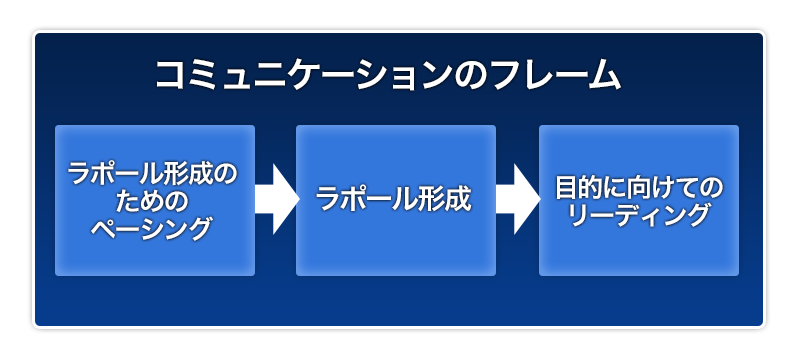

NLPのコミュニケーションではラポールと呼ばれる深い無意識レベルの安心や信頼関係を形成しながら、望む状態に向かって会話を進めていくフレームがあります。

それが以下のフレームです。

【ペーシング】

ラポール形成のために相手の言語、非言語に合わせていくことです。

【ラポール】

相手との親近感や安心感、また無意識の深いレベルでの信頼関係です。相互の影響力が肯定的に反映しあうつながりとも言われます。

【リーディング】

あなたのコミュニケーションの目的に向かって話をリードすることです。

この3つのステップは、よく「ダンスの流れ」に例えられます。相手とダンスを踊りたければ、まず相手が踊っているダンスを踊ります。そして相手とつながることができたら、あなたのダンスに誘うという流れです。

こういったフレームを前提に各種スキルをご紹介していきます。

3-1.ラポール形成のためのペーシングスキル

特に初対面で重要なことは、相手が抵抗することなく、安心して話ができる関係性です。そこで最初に意識したいのがそのためのペーシングスキルです。

ペーシングとは、相手の言語や非言語に合わせていくことです。

ここでは、相手の警戒や不安をとり安心感を与えていく基礎的な【ミラーリング】【マッチング】【バックトラッキング】、そしてさらにラポールを強化していく【VAKモデル】【LABプロファイル】【価値観の活用】についてご紹介します。

3-1-1.ラポール形成の基礎スキル

ラポール形成の基礎として挙げられるのが、以下の3つのスキルです。

- ミラーリング

相手の姿勢、仕草、表情など視覚的な情報を合わせることです。 - マッチング

声の高さや低さ、話すスピード、また呼吸や相手の熱量やエネルギーといった部分に

合わせることです。 - バックトラッキング

相手が使った言葉や伝えたいと思われる事象や感情を繰り返して伝えることを言います。

相手の言語、非言語を合わせていくことで、私たちが持つ脳の本能的な部分や心理学で言われる「類似性の法則」が機能し、相手があなたに対して安心感を持ち、心をオープンにしていくことができます。

それぞれのポイントをお伝えします。

■ミラーリングのポイント

相手を観察し、相手の仕草がわかったら、少し後出しのように合わせていきます。決して猿まねではありません。相手との立場という関係性もありますので、そこは配慮しながらコミュニケーションを始めて下さい。

※ミラーリングに関する豊富な画像を含む詳細の記事はこちらです。

■マッチングのポイント

相手の声の調子(大きさやスピードなど)を合わせていきますが、実際に話そうとするとなかなか合わせることができません。ですから、普段からゆっくり話したり、早く話したりする練習をおススメします。

また相手の熱量やエネルギーについては、赤色か青色で表すとわかりやすいと思います。例えば、「松岡修造・・・赤色」「マザーテレサ・・・青色」といったイメージです。

自分でイメージの色を感じたり、想像でその色に自分を染めてみるとマッチングがしやすくなります。

■バックトラッキングのポイント

カウンセリングの「オウム返し」と呼ばれる技法に似ていますが、NLPでは、以下の3つを繰り返していきます。

- 相手の感情

- 話の内容の事実

- 話の要約

意識しようとすると違和感を持ってしまいますが、最初は相手が話した「言葉(単語)」にフォーカスして取り組むと容易に相手の反応が生まれてきます。

※バックトラッキングに関する豊富な事例もご紹介した記事はこちらです。

以上がラポール形成のベースとなるスキルです。

3-1-2.ラポールを強化しながらコミュニケーションを進めるスキル

さらにラポールを強化して会話を進めやすくなるのが、「VAK(ヴイエイケイ」モデル」「LAB(ラブ)プロファイル」「価値観の活用」です。

- VAKモデルとは

VAKとは、視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚の五感のことです。NLPでは、この五感を「視覚」「聴覚」「身体感覚(触覚、味覚、嗅覚を含む)」の3つに区分しています。

これら3つの感覚の頭文字をとって、VAK(ヴイ・エイ・ケイ)と呼んでいます。

- 視覚(Visual)

- 聴覚(Auditory)

- 身体感覚(Kinesthetic)※触覚、味覚、嗅覚を含む

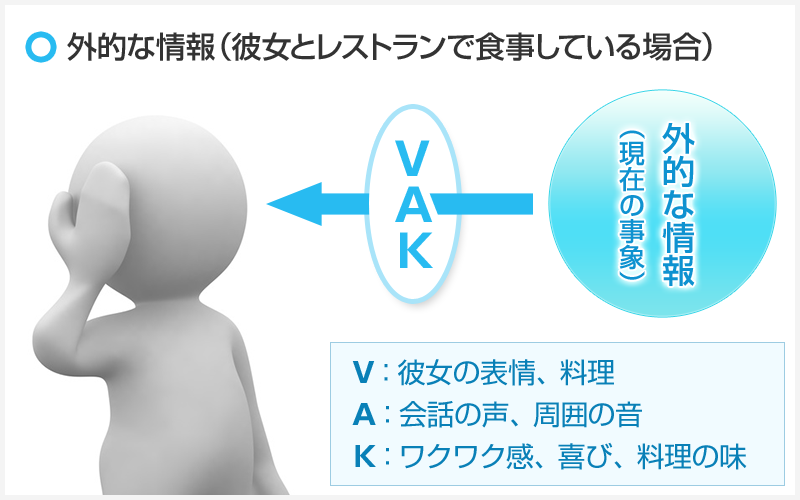

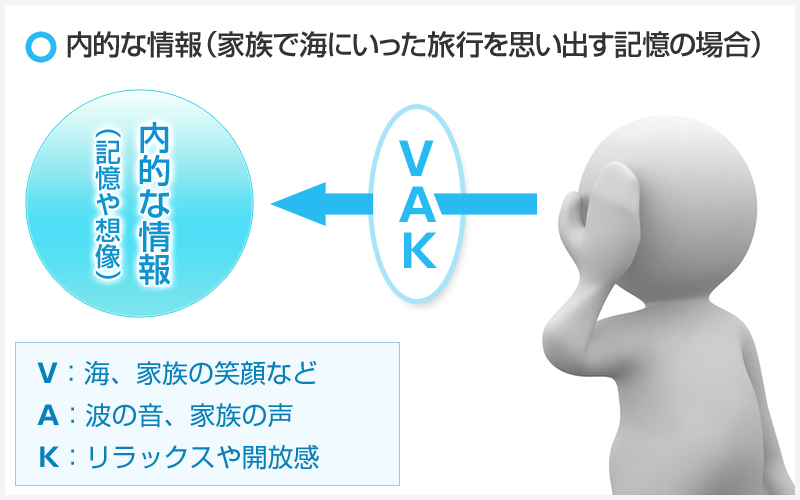

人は、事象をこの五感を通して認識しています。また過去の出来事を想像して体験する時も同様、五感を使って認識しています。

内的な情報とは、過去の記憶であったり、まだ起きていない想像のことです。

このように私たちは、VAKで事象、また記憶や想像を処理しています。

ここで重要なポイントは、情報処理を行う際に、優位に機能する感覚があるという考え方です。

「話が理解できない」ということを表現する時、それぞれセリフが異なります。

例えば、人の話が理解できない時、

V(視覚)優位の人は、→ 話が見えない

と表現します。

A(聴覚)優位の人は、→ 何を「言っているか」わからない

という傾向があります。

K(身体感覚)優位の人は、→ 話がつかめない

といった表現をします。

これは無意識の処理が異なることを意味していて、その人が無意識に頻繁に使うもの、それが優位性、「優位感覚」と言われるものです。

これをペーシングして会話を進めていけば違和感や抵抗感はなくなるのですが、こういった表現方法が違ってくると、それだけでコミュニケーションが滞ってしまいます。

【上司と部下のうまくいっていない会話】

※このケースは、上司がV(視覚優位)で、部下がK(身体感覚)優位のタイプです。

上司:君の話は、内容が見えてこないんだよね。

部下:どうしてそう感じるんですか?

上司:感じる? ・・・・・。

部下:・・・・・あ、わかりました。もう少し胸に刺さる熱いプレゼンをします。

上司:いや、熱くなくてもいいんだ。明確に見える形で示してもらえれば。

部下:承知しました。今度は自分の思いをぶつけていきますので、

その時はよろしくお願いします!

上司:・・・・・・

なんとなく、かみ合っていないのがわかると思います。相手の優位感覚を理解しないまま、話を続けても部下の評価は上がるどころか、下がってしまい、努力が無駄になってしまいます。

次は、相手の優位感覚を理解して話をした場合です。

上司:君の話は、内容が見えてこないんだよね。

部下:具体的にどの部分が見えてこないんでしょうか。

上司:ここと、ここと、そしてこのこれからの見通しの部分ね。

部下:この3点ですね。わかりました。イラストやグラフで示せば、これからの

見通しやその先にある私が描く会社のビジョンが見えてくると思います。

上司:イラストやグラフのデザインはシンプルに。強調したいポイントは

赤で示してくれると見やすくてありがたいな。

部下:承知しました。強調は赤で示した新しい資料を作ってお見せします。

上司:よろしく頼むよ!

このように上司の視覚優位な感覚の言葉を使うことによって、ペーシングができ、スムーズなコミュニケーションが生まれてきます。そしてその結果として、あなたが上司であれ、部下であれ、あなたの評価は上がっていきます。

お気づきの方もいると思いますが、先述した「バックトラッキング」を活用することによって、このVAKへのペーシングは容易になります。

以下にどのタイプがどんな言葉を活用するのか、そしてどんな特徴があるのかをシンプルにご紹介します。相手を観察し、どんな言葉を活用していけばいいか、その参考にしてください。

それぞれの「目の動かし方」「よく使う言葉(叙述語)」、そのタイプの関心や動作といった「その他」の3つに分けてお伝えしています。

V:視覚優位の特徴

【視覚タイプ】の特徴

| ポイント | 特徴 |

|---|---|

目の動き | 視線が上方に動く傾向がある |

よく使う言葉 | 見る、狙いをつける、ビジョン、観察する、焦点を合わせる、イメージする、見えない、ぼんやり、色、描く、見通し |

その他 |

|

A:聴覚優位の特徴

【聴覚タイプ】の特徴

| ポイント | 特徴 |

|---|---|

よく使う言葉 |

|

その他の特徴 |

|

K:身体感覚優位の特徴

【身体感覚タイプ】の特徴

| ポイント | 特徴 |

|---|---|

目の動き | 視線は下方に動く傾向がある |

よく使う言葉 |

|

その他の特徴 |

|

※VAKのペーシングだけでなく、これまでお伝えしたミラーリングやバックトラッキング等、効果的なラポールを形成するためには、相手をよく観察する必要があります。観察することができなければ、相手にペーシングすることができません。

VAKに関する詳細の記事はこちらです。仕事や勉強や学習、また恋愛や家族といった人間関係などVAKを場面別で活用できるようにご紹介しています。

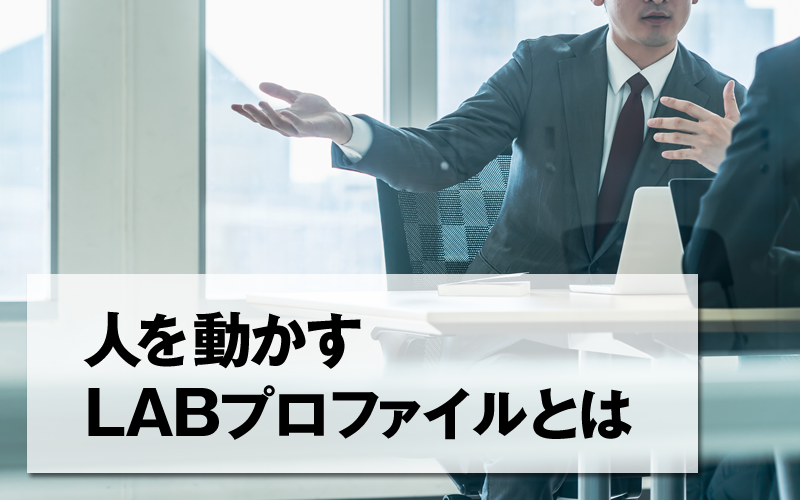

- LAB(ラブ)プロファイル

「LAB(ラブ)プロファイル」のLAB は、Language And Behavior の頭文字をとったもので、NLP(神経言語プログラミング)の一つのスキルとして開発されました。

12の質問で、相手のモチベーションや興味や関心の対象など、情報をどのように処理する傾向があるか見極め、思考や行動に影響を与える「14のカテゴリーと37のパターン」で構成されています。

以下にLABプロファイルの全カテゴリーと各パターンをご紹介します。

| カテゴリー | パターンと主な特徴 |

|---|---|

| 価値基準 | 相手がそのコンテクストで大切にしているもの |

| 方向性 | 目的志向型 目的や目標に向かって動く |

| 問題回避型 問題を見つけ、回避することに向かって動く | |

| 主体性 | 主体行動型 すぐ動く。待てない。 |

| 反映分析型 よく考える。状況をみる。 | |

| 判断基準 | 内的基準型 自分の中に基準がある。 |

| 外的基準型 外の情報に基準がある。 | |

| 選択理由 | オプション型 同じものを好む可能性があることや選択肢が多いことを好む |

| プロセス型 正しい手順ややり方を好む | |

| 変化・相違対応 | 同一性重視型 同じものを好む |

| 進展重視型 基本は同じことを好み、進化や成長を好む | |

| 相違重視型 可能性があることや選択肢が多いことを好む 新しいものやこれまでにない、全く異なるものを好む | |

| 進展・相違重視型 進展と相違の両方を好む |

- 生産性を高めるための情報処理や環境に関するカテゴリーと各パターン

| カテゴリー | パターンと主な特徴 |

|---|---|

| スコープ | 全体型 全体像の理解を重視する |

| 詳細型 詳細の理解を重視する | |

| 関係性 | 内向型 言葉を重視する |

| 外向型 非言語を重視する。 | |

| ストレス反応 | 感情型 感情に入りやすい |

| チョイス型 自分で感情に入ったり、出たりする。共感が得意 | |

| 冷静型 感情には入らない。共感が苦手 | |

| 連携 | 個人型 一人で責任を持つことで動く |

| 近接型 他者との責任領域を決め、他者と関わりながら動く | |

| チーム型 チーム全員と一緒に動く | |

| システム | 人間重視型 人の気持ちや感情に焦点をおく |

| 物質・タスク重視型 タスク、アイデア、ツールに焦点をおく | |

| ルール | 自分型 自分のルールを相手にも当てはめる |

無関心型 | |

| 迎合型 自分のルールはなく、人には必要なルールがあると考える | |

| 寛容型 自分のルールがあり、人は、人それぞれだと考える | |

| 知覚チャンネル | 視覚型 見ると、理解しやすい |

| 聴覚型 聞くと、理解しやすい | |

| 読解型 読むと、理解しやすい | |

| 納得モード | 回数重視型 何度かの回数で納得する |

| 直観重視型 直観で納得する。その決定をあまりかえない | |

| 疑心型 完全な納得ではない。その都度、その都度で納得する | |

| 期間重視型 一定の期間をかけて、納得する |

一言でお伝えすると私たちの動機付けや情報処理に関する無意識のフィルターの一つです。

ではそのLABプロファイルの具体的な内容について、一つ例を挙げてお伝えします。

【LABプロファイルの例】(相手の動機に関する例)

たとえば、

職場に10分前に出社しているAさんとBさんがいて、その理由を聞いたとします。

- Aさんの答え「余裕をもって仕事を始めたいから」

- Bさんの答え「遅刻して怒られたくないから」

といった答えがあったとして、

その答え方をよく見るとわかると思いますが、Aさんの答えは「余裕をもちたい」という、「目的」や「理想」に向かう動機をもった答え方です。

逆にBさんの答えは、「怒られたくない」という、「回避」や「排除」という動機をもった答え方になります。

このように状況は同じでも、どちらの動機でそのことをやっているのかは、AさんとBさんでは異なります。

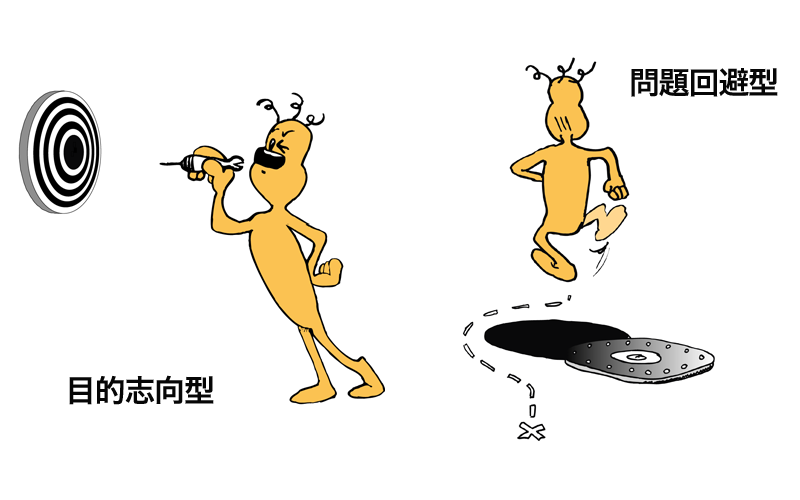

LABプロファイルでは、このケースでお伝えすると、「方向性」というカテゴリーで、2つのパターンがあります。

一つは目的志向型(この場合はAさん)と呼ばれるパターン。もう一つは問題回避型(この場合はBさん)と呼ばれるパターンです。

もしもLABプロファイルを活用して、AさんBさんそれぞれにメッセージを伝えるなら、下記のようにするのが有効です。

- Aさん:「〇〇になれる」「〇〇が手に入る」といった伝え方

- Bさん:「△△を回避できる」「△△をやらずに済む」といった伝え方

ここを無視されると人は動きません。

逆にこういったことを理解せずに、相手に何かを伝えようとすると、相手の動機付けの方向に抗ってしまうことになります。ですので労力だけが奪われて、いい結果は期待できません。

ダイエットの場合でしたら

- 目的志向型の答え方の例

- 問題回避型の答え方の例

- 目的志向型の答え方の例

- 問題回避型の答え方の例

「ヤセて、カッコよくなりたい」「美しくなりたい」

「見苦しくなりたくない」「病気になりたくない」

化粧の場合でしたら

「キレイになりたい」

「シワを隠したい」

まとめると以下のようになります。

| 目的志向型の答え | 問題回避型の答え | |

|---|---|---|

| 出勤の例 | 余裕をもって仕事をしたい | 上司に怒られたくない |

| ダイエットの例 | 美しく、カッコよくなりたい | 見苦しくなりたくない |

| 化粧の例 | キレイにみせるため | シワを隠すため |

このように表にすると見えてくると思います。これはLABプロファイルのシンプルな例です。

LABプロファイルは、答えの内容ではなく、「どのように答えているか」を聞き取り、相手にあう言葉を活用していきます。

一つだけ例をご紹介すると【方向性】というカテゴリーがあります。これは先の例ですが「やる気が何に対して出てくるのか」を見るものです。

【方向性】は、何かを得るための「目的」にやる気が高まるのか、何かを排除するための「回避」に向かっているのか、2つのパターンがあります。「目的志向型」と「問題回避型」です。

※各パターンの影響言語

影響言語とは、その人が自分で気づかずに活用する言葉であったり、その言葉をあなたが使うことで相手に影響を与えていく言語のことです。

- 目的志向型の影響言語

- 問題回避型の影響言語

目標、目的、獲得する、到達する、所有する、手に入れる、達成する

避ける、〇〇しないようにする、除外する、排除する、〇〇しなくていい、回避する

あなたが動機付けしたい相手が、どちらのパターンから伝えたほうが有効なのか、よく相手の言葉を聞きとって活用してください。

活用例としては、

- 目的志向型を動かす言葉の活用例

- 問題回避型を動かす言葉の活用例

「〇〇を手に入れましょう!」「〇〇を達成しましょう!」

「今やれば後で〇〇しなくてすみます」「今〇〇しないと後が大変です!」

というように活用します。

もしあなたが、セールスやプレゼン、交渉、スピーチ、ライティングなどで、「言葉を使って、相手に影響を与え動かす力」を身につけたければ、LABプロファイルは必須のスキルと言えます。

※LABプロファイルに関する他のパターンもご紹介した記事はこちらです。

- 価値観の活用

価値観とはその人にとって、仕事や人間関係、そして人生といったさまざまなコンテクストで大切なことです。

あなたにも経験があると思いますが、「価値がある」と思ったことには私たちはやる気になり、「価値がない」と思ったときは、行動したくありませんね。

相手にとって大切にしたいことは何か。そしてその人を動かすスイッチとなるキーワードは何か。

相手とラポールを形成し、目的に向かってリードしていくためには、この価値観を理解することが必要です。

そこで知っておきたいのが、相手の価値観を引き出す質問です。

その質問とは、

「〇〇で大切にしたいことは何ですか?」

この質問です。

※〇〇には、仕事、家族、人生などのコンテクストが入ります。

そこで出てくる答えが、「自由」であったり、「安心」であったり、「成長」であったり、「達成」であったりと、人それぞれの世界観を構築しているのが、これらのキーワードです。

ここを無視されると人は動きません。

その相手の価値観に共感しながら、リードしていきます。実践するだけでも、あなたのコミュニケーションの威力は変わります。

3-2.訊く質問のスキル メタモデル

メタモデルとは、相手をより深く理解していくための【訊き方】です。つまり質問のスキルです。

メタモデルとは、相手が体験している状況を正確に理解することを助けてくれます。もし目標に対して停滞しているのなら、新たな選択肢や可能性に自ら気づいて、現状を打破することに役立ちます。

私たちは情報を処理する時、「削除(省略)」「一般化」「歪曲」といったフィルターを持っています。

このフィルターは、効率よくコミュニケーションを進めるための機能ですが、一方この「削除」「一般化」「歪曲」といったフィルターがあることで、情報を削除したり、決めつけや偏見が生まれ、またミスコミュニケーションが生じやすくなります。

そこで天才たち(主にパールズとサティア)が、活用していた質問のスキルが生まれました。

それが以下の12パターンの質問です。

| パターン「NLPの専門的用語」 | 質問 | |

|---|---|---|

| 削除 | 削除パターン① 「指示指標」 (指しているものが削除されている表現) 例)みんな私を嫌っている | 誰が?いつ?何が?どこで? どのように? 例)みんなって誰ですか? |

| 削除パターン② 「不特定動詞」 (具体的な行動が削除されている表現) 例)もっと愛情を示して | 具体的にどのように? どうやればいいの? 例)具体的にどのようにやればいいの? | |

| 削除パターン➂ 「比較」 (比較対象が削除されている表現) 例)この商品は高いね | 何と比べて? 例)何と比べてそう思うの? | |

| 削除パターン④ 「判断」 (評価者や基準が削除されている表現) 例)彼は社会人としてダメだ | 誰が決めた?何を基準に? | |

| 削除パターン⑤ 「名詞化」 (具体性やプロセスが削除されている表現) 例)もっと自由がほしい | 誰が、どのように?どのような? 例)自由って具体的に何をどうするの? | |

| 一般化 | 一般化パターン① 「可能性」 (できないという表現) 例)私にはできません。 | もしできたとしたら? 止めているものは何? 例)止めているものは何? |

| 一般化パターン② 「必要性」 (「べきだ」「べきでない」「ねばならい」という表現) 例)従来のやり方を変えるべきではない。 | もし、そうしないとどうなる? もし、そうしたらどうなる? 例)もし変えると、どんなことが起こるのですか? | |

| 一般化パターン➂ 「普遍的数量詞」 (例外がなく全てがそうであるという表現) 例)東京の人は冷たい | すべて、あらゆる、いつも、誰でも、ひとつも…ない? 決して…ない? 例)親切な東京の人に会ったことないの? | |

| 歪曲 | 歪曲パターン① 「前提」 (何かの前提が隠されている表現) 例)最近の若い人は、やる気がない | 何がそう思わせたの?どうしてそう信じたの? 例)どうしてそうだと思いますか? |

| 歪曲パターン② 「複合等価」 (二つの文が同じ意味を示す表現) 例)メールの返事がないということは、嫌われているんだ | どうしてそう思うの? なぜXがYを意味するの? 例)どうして返事がないことが、嫌われていることにつながるの? | |

| 歪曲パターン➂ 「因果」 (何かが、他の何かの原因になっている表現) 例)景気が良くないから売上が悪い | どうしてXがYの原因? 例)どうして景気が悪いと売上が上がらないと思うの? | |

| 歪曲パターン④ 「憶測」 (他人の気持ち、考え方がわかると決めつけている) 例)きっとあの人は私を嫌いに違いない | いったいどうしてそれがわかるの? 例)どうして嫌いだとわかるの? |

一つ例を挙げてみましょう。

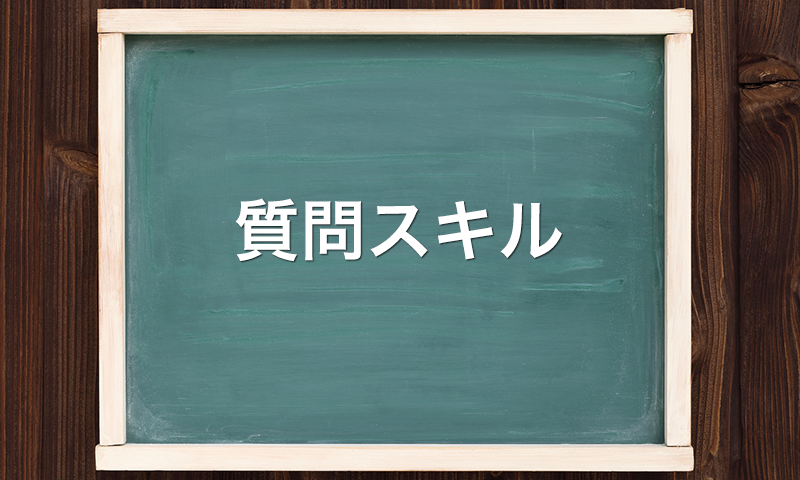

例えば、「みんながそう言ってるよ」というセリフがあります。このような言い方を私たちは、あまり意識せずに使ったり、聞いたりします。

- 「今度の新商品はあんまり評判が良くないね、みんながそう言ってるよ」

- 「あの人のことで、いい噂はないね、みんながそう言ってるよ」

などです。

しかしこうした言葉は、その人のフィルターによって、事実そのものとは違うことを相手に伝えてしまう場合があります。

「みんながそう言ってるよ」

というのは、相手に自分の意見を聞いてほしいときに無意識的に使われる言い回しが多く、全員が同じことを言っているように聞こえるのですが、実際にはそういったケースはあまりありません。

この「みんな」は、その人が重要だなと思っている、AさんとBさんぐらいの少人数を指している場合が多かったりします。

つまり以下のようになります。

子どもがよく使う、「友達みんな持っているから、新しいゲーム買ってよ」といった表現なども同様に、実際にはみんな持っているわけでなく、仲のいい友達数人の場合がほとんどです。

こういったことが日常によくあり、ミスコミュニケーションにつながることはもちろん、「みんな私のことを嫌っている」といった表現をする場合においては、発信者の思い込みや偏見による思考が停止した停滞が生まれていきます。

こんな時に「みんなって具体的に誰?」と質問します。すると情報が正確に取れますし、「みんな私のことを嫌っている」と言う人には、みんなでないことがわかり、停滞している状態を少しゆるめていくことができます。

こういった質問をとおして、新たな選択肢や可能性に気づいていくこと。またより正確なコミュニケーションを進めていくことに役立つのが質問のスキル、メタモデルです。

豊富な事例でメタモデルの活用のご紹介をしている記事はこちらです。

3-3.伝え方のスキル ミルトンモデル

セールスやプレゼン、カウンセリングやセラピー、コーチングやコンサルティングのスキルアップに役立つのが、NLPの「ミルトンモデル」です。話すこと/伝えることに効果を発揮します。

ミルトンモデルとは、ミルトン・エリクソンが活用していた言語・非言語パターンのことを言います。

主な特徴は、抵抗なく相手の無意識に伝えたいメッセージを伝えるために、曖昧な言葉をもちいて多くのクライアントの奇跡的な治療に成功してきたことです。

その言語パターンは、プライベートや仕事の世界でも活用でき、今では本場アメリカの講座には、説得のコミュニケーションスキルとして、多くのビジネスパーソンが学ぶものとして取り上げられています。

ここでいくつかあるミルトンモデルから今回は5つのパターンと活用事例をご紹介します。

①マインドリーディング

マインドリーディングとは、相手の心が読めているかのように話す表現です。

例えば、コンサルの提案といった場面では、「業務改善をいかに効率よく、かつコストを抑えながらできるか、そのことについてご関心があることと思います」といった表現です。

相手の気持ちや考えがわかるような表現で会話を始めていけば、自ずと同意がとれて、次の話に耳を傾けやすくなります。こういった表現を「マインドリーディング」と言います。

マインドリーディングを活用しながら会話を進めることによって、相手の無意識が反応し、あなたの話に自然と耳を傾ける状態が生まれてきます。

以下に例をご紹介しますので、あなたの仕事や日常にどのように活用できるか、置き換えてみてください。

- 研修やセミナーなど

「皆さんが何かしらの目的をもってご参加いただいていると思います。そしてそれはとても大切なことです」 - セールスで商品のメリットやベネフィットを伝えた後

「ここまでいいことばかり話されても、きっとリスクがあるのではないか、そう思われているかもしれませんね」 - プレゼンで

「これからの説明に、あなたはきっと関心があるはずです」

と、いった表現がマインドリーディングです。

マインドリーディングの表現をうまく活用することによって、「あなたの気持ちはわかっています」「その気持ちに私も共感しています」というメッセージを相手に届けることができるようになります。

②複合等価(X=Y)

複合等価とは、異なる二つの文を結び付け、同じ意味を示しているように話すことです。

公式風に表現するとX=Yとなります。例えば、「仕事を楽しんでいるということは、それだけ成長しているという証だね」という表現の場合、

- X:仕事を楽しんでいる

- Y:成長している

となります。

以下は応用例です。あなたの仕事や日常に置き換えるとどんな表現ができるか、その参考にしてください。

- セールスで

「購入を迷われているということは(X)、どうやったらお金や時間を工面できるか、そこを考えたいということですね(Y)。安心してください。事例は豊富にあります」 - セールス研修で

「お客様の異論や反論は(X)、不安やリスクを解消して、安心して購入したいというメッセージ(Y)です」 - プレゼンで

「うまくいかないわが社の現状は(X)、変化や成長のチャンスを意味しています(Y)」 - 教育(失敗した部下や家族を励ます場合)

「悔しい思いをしているということは(X)、本気で達成したい気持ちの表れです(Y)」

「失敗したということは(X)、成功への行動を起こしたということです(Y)。失敗したことがないという人は(X)、なにもやっていないということです(Y)」

異なる文をX=Yという型でリードしたい意味の言葉を伝えていく型です。

先にご紹介した

「仕事を楽しんでいるということは(X)、それだけ成長しているという証だね(Y)」

の例も、この型を用いれば、「仕事を苦しんでいるとき」も同様の励ましの表現ができます。

例えば、「仕事が苦しいということは(X)、それだけ成長している証だね(Y)」

と、Xがなんであれ、Yを伝えることはできます。活用のポイントは、Xが「事実」「確かなこと」であることがポイントです。

③因果(X→Y)

このパターンは「原因」と「結果」を結び付けたような型で伝える表現です。

主張と根拠をセットで言われると説得力が増すように、理由があると人は納得したり、行動しやすくなります。

公式的に表現するとX→Yとなります。

- XだからYになる

- XするとYになる

- XしたときYになる

Xを原因、Yを結果のようにあらわした表現です。

以下に例をご紹介しますので、これまでと同様あなたの仕事や日常に置き換えてみてください。

- セールスで

「試用期間があります。二週間試せば(X)、その良さがわかります(Y)」

「この車に乗ると(X)、毎日が豊かな気持ちで、仕事もプライベートも楽しめる(Y)でしょうね」 - プレゼンで

「この企画は実施すれば(X)、コストを削減でき、離職率を抑えることができます(Y)」 - 教育で

「努力しても報われないことはあります。ただ、努力し続けていると(X)、チャンスはいくらでもやってきます(Y)」

「大切なことです。あきらめない限り(X)、失敗は存在しません(Y)」

私たちの脳は、「〇〇だから☆☆」と言われると、主張と根拠がある「理論的な話」に聞こえてくるようです。

例えば、「ビールを飲みに行こう」と言われるのと、「今日は暑いから、ビールを飲みに行こう」と言われるのでは、受け取り方が大きく変わることが想像できると思います。

④引用

誰かの言葉や話を活用して伝える方法です。

誰かが言ったことなので、それを否定することができず、そのメッセージを受け取りやすくなる型です。

また誰かの言葉だけでなく、格言やことわざ、そして物語なども引用の一つです。

以下にまた例を挙げておきますので、あなたの仕事や日常に置き換えてください。

- セールスで

「この商品をつかったお客様で『売上が3倍になった』というお話を先日聞きました」「このシステムの導入で、コストが削減され、その削減された分で『社員旅行に行かれて社員の皆さん喜ばれていた』そうです」 - 教育で

「イチローが言いました、

『一歩一歩進んでいくことが大きな夢をかなえる一番の近道だ』と」 - 第三者の言葉をつかってほめるのも、引用の一種です。

「『先生がいい子だ』って褒めていたよ」

⑤ダブルバインド

話をしながらどちらを答えても、こちら側の意図につながる答えになるような話し方です。

例えば、

- セールスで

「もし、購入されるとしたら、現金でしょうか、カードでしょうか。分割でしょうか」 - 仕事を依頼する時

「この仕事は今週までにできる?それとも来週までにできる?」 - 教育

「新しいテーマの勉強会は課題図書があるんだけど、課題図書を読んでから勉強会する?それとも勉強会を開いてから課題図書を読む?」

⇒購入することを前提に、支払いに意識が向きます。

「もし、納品するとしたら、平日がいいですか、休日がいいでしょうか?」

「もし、納品するとしたら、どこに設置したいと思われますか?」

⇒どちらを選んでも、またどこを選んでも、相手に納品することをイメージさせます。

⇒依頼を前提にしている表現ですし、依頼した仕事の締め切りをあらかじめ来週にしておくことで、こういった表現をすると、あわよくば今週中に仕上げることができます。

⇒どちらを選んでも課題図書を読むことを伝える

「おやつを食べてから宿題する?それとも宿題してからおやつにする?」

⇒どちらを答えても宿題をすることに意識を向けます

さらにミルトンモデルの事例をご紹介した記事はこちらです。

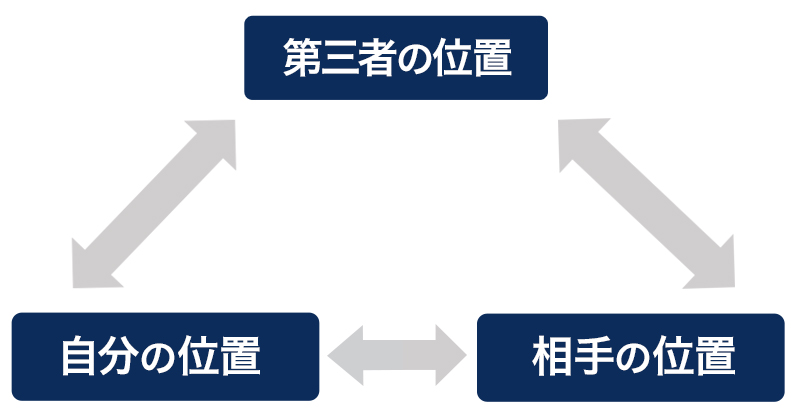

3-4.視点のスキル 知覚位置(パーセプチャル・ポジション)

知覚位置(パーセプチャル・ポジション)とは、物事や事象を私たちが認識する時、その立場によって知覚する情報が異なるという考え方のことです。例えばある一つの図形で説明すると以下のようになります。

いろんな角度から見ることによって、その状況が理解できると言うわけです。

人間関係がうまくいっていない人は一つの見方しかできず、自らの偏見や歪曲にハマって停滞します。

ビジネスパーソンをはじめ政治家や社会活動家が、様々な交渉を成功させる時、自分の成功だけではなく、自分と相手とのWin-Winを成立させます。さらにその状況を取り巻く周囲の環境においても「Win-Win」を考慮して、永続的な繁栄を築き上げようとします。

【相手の立場に立つ】

このことは初めて聞いたことではないと思いますが、それを効果的に行えるようにするのがNLPの知覚位置です。

NLPでは3つのポジションで相手や事象を理解することをすすめています。

- 一つ目の知覚位置は、「自分の位置」。

- 二つ目は「相手の位置」。

- 三つ目は「第三者の位置」。

つまりあなたの主観的な視点です。「自分は◯◯を感じている」「自分は◯◯と考えている」という視点です。

つまり相手の視点です。相手の考え方や気持ちや感情など、肩書を持っているのであれば、その立場なども感じる視点です。

自分と相手から離れた客観的な視点です。「自分の位置」の思考や感情、そして「相手の位置」の思考や感情を俯瞰して観察する視点です。

この3つの視点をNLPでは、「知覚位置」と言います。

実際に動いて、姿勢や体の動きを変えていきます。そうすることで、「どのように話を進めていけば良いか?」など、ヒントを見出しやすくなります。

具体的なワークをご紹介しているのがこちらの記事です。参考にしてください。

4.まとめ

NLPを活用したコミュニケーションは、「相手の世界観を尊重する」という大前提で、ペーシング⇒ラポール形成⇒リーディングのフレームで進めていきます。

そこでご紹介したのが9つのスキルです。

- ミラーリング

- マッチング

- バックトラッキング

- VAKモデル

- LABプロファイル

- 価値観

- メタモデル

- ミルトンモデル

- 知覚位置(パーセプチャル・ポジション)

「ミラーリング」「マッチング」「バックトラッキング」はペーシングのスキルとして、「VAKモデル」「LABプロファイル」「価値観の活用」はラポールを維持しながら会話を進めていくために使えます。

さらに「メタモデル」で相手の世界観を理解し、「ミルトンモデル」で伝え方、「知覚位置」では相手の立場や第三者の立場に立ちやすくなることをご紹介しました。

活用されるときは、2章のベースとなる考え方を重視し、【相手に安心してもらおう】という想いを持って実践してください。それがNLPのコミュニケーションのコツです。

※「心理学NLP」について詳しくはこちらの記事へ

- 特集:心理学NLPとは?

- NLP資格認定コースとは?

- 大人気!NLP体験講座とは?