心理学とは、人の心を解明する科学です。

人の心理を押さえることで、

- 職場や恋愛といった人間関係

- モチベーションやメンタルヘルス

- 仕事の生産性の向上

などといった、人生のいろんな場面でその恩恵を受けることができます。

しかし、いざ学ぼうとすると

- 『種類がありすぎて何から学べばよいかわからない』

- 『学術的すぎて日常に落とし込むのが難しい』

といった理由から小難しい印象を受けている方が多くいらっしゃることも事実です。

今回は、心理学をベースにした研修やセミナーで

26年間指導してきた私の現場経験をもとに、

以下のテーマをわかりやすくご紹介していきます。

- 心理学とは何か

- 心理学の種類

- 人生を変える心理学スキル10選!

- 心理学を学ぶと人生が変わる理由

- 心理学に関する資格やオススメ書籍

この記事で、あなたが今必要な学びを手にしてください。

| 著者:足達 大和 全米NLP協会公認・NLPトレーナー | |

当サイト「Life&Mind」の運営元である「NLP-JAPAN ラーニング・センター」の専属トレーナー。5,600回以上という圧倒的な回数の研修実績を持つ。 NLP-JAPANラーニング・センターとは、日本最大手の「NLP総合スクール」で、NLP業界の世界5大組織と連携。日本で唯一、NLPの基礎から大学院レベルまでの学びを提供している日本最高峰のNLPトレーニング機関。 | |

1.心理学とは?

心理学とは、人の心を科学的に研究し、解明していく科学です。

ここでは、そんな心理学と心理学の誕生の歴史について紹介していきます。

1-1.心理学=人の心を解明する科学

人の心の解明が、心理学です。

実践的な表現をすれば、「人が動く」理由の解明です。

人の心理は、出来事に対して思考や感情、身体に反応を起こし、ひいては行動に影響を与えます。

なぜそのように感じるのか、なぜそう考えるのか、

また行動をするのか、しないのかを

いくつかの研究アプローチで解明していくのが心理学です。

代表的なアプローチとしては以下のようなものがあります。

- 神経や脳といった生物学的な研究

- 行動を中心に観察する研究

- 知覚や記憶といった認知の研究

- 精神分析に代表される無意識へのアプローチ

- 哲学的や主観的、また調査による統計学的なアプローチ

1-2.心理学の歴史

心理学は、古代ギリシャのアリストテレスを代表とする哲学の一部として始まりました。

それから哲学といった主観的なものではなく、実験的手法により、心を解明しようとドイツのヴントが心理学実験室を創立します。これが心理学の始まりとされています。

ヴントの「心はいくつかのもので構成されている」という構成主義の心理学に対し、「全体性や複合体として心を考える」ゲシュタルト心理学が派生しました。

またヴントの研究方法に対する非科学性を批判し、アメリカのワトソンが観察可能な行動を研究の対象にした行動主義の心理学が生まれます。

このように哲学の一部として始まった心理学は、

「研究対象別」「研究方法別」といった観点から展開し、現代では細分化や専門化が進み、「基礎心理学」「応用心理学」と呼ばれる分野が存在します。

2.心理学の種類

先ほどお伝えした通り心理学はさまざまなアプローチで人の心を解明してきたので、アプローチの数だけ種類があります。

そのなかでもここでは基礎心理学と応用心理学、そして仕事や人生に役立つ心理学をご紹介していきます。

2-1.基礎心理学

基礎心理学とは人の心の仕組み、心の側面を様々な観点から科学的に明らかにしていく学問になります。

- 生理心理学

心的反応と身体的反応の関連性を研究する心理学。

ストレスなどの心的要因が、脳波や心電図、体温、皮膚電位などに 身体反応にどのような影響を与えるかということを研究する。

- 学習心理学

経験を通じて、「人はどのように行動を変化させていくか」という学習過程を研究する心理学。

犬に餌を与える前にベルを鳴らし何度か繰り返すと、餌を与えていないのにベルを鳴らすだけで犬が唾液を分泌するといった「パブロフの犬」という実験が有名。

- 認知心理学

人間の心・脳をコンピュータに見立てて、認知(情報処理)の過程を解明する心理学。

人の記憶に関する研究も行っており、現代の心理学の主流とも言われている。

- 発達心理学

加齢によって人が変化・成長していく過程を研究する心理学。

近年では乳児期から老年期までの成長過程だけではなく胎児期の研究も進められている。

- 社会心理学

社会(集団)の中で個人がどのように行動し、判断するのかを研究する心理学。

集団心理や社会現象の研究なども行っている。

- 人格心理学

生得的あるいは後天的に形成された人格に関して研究する心理学。

個人的な経験、遺伝的要因、環境的要因が人格にどの様な影響をもたらすのかを 明らかにしていく。

2-2.応用心理学

応用心理学とは基礎心理学の知見をベースに医療や産業やスポーツ、また犯罪や災害といった 具体的な分野で役立つための人の心の研究になります。

- 臨床心理学

精神障がいや不適応行動などの回復、援助に関する研究を行う心理学。

- スポーツ心理学

スポーツの場面においてパフォーマンスの最大化やメンタル管理などを研究する心理学。

- 犯罪心理学

犯罪行為の動機や行動分析など、犯罪に関連する人間心理を研究する心理学。

- 産業心理学

組織下において人間心理がどのように働くかを研究する心理学。

- 教育心理学

知能発達・人格形成と教育との心理学的な関連性を研究する心理学。

- 災害心理学

自然災害・人為災害における人間心理や身体的な反応の研究を行う心理学。

2-3.仕事や人生に役立つ「4種類の心理学」

心理学は、幅広く他の研究と融合しながら展開されているので、どういうものを学べばいいかわからず迷子になることがあります。

そこでビジネスや人生に活かせる心理学を「研修やセミナー」「コーチングやカウセリング」の現場で、26年サポートしてきた私の経験をもとに、厳選して4つご紹介します。

2-3-1.心理学NLP(神経言語プログラミング)

1つ目に紹介するのが心理学NLP(神経言語プログラミングです。

NLPは天才と称された3人のセラピストを分析し、 人の心理に影響を及ぼす方法を誰もが再現できるよう体系化した心理学です。

人間の脳をコンピュータのシステムと捉え、プログラミングを書き換えるように思考/行動のパターンを変容させるアプローチが特徴で、

「ネガティブ感情の克服」「課題解決」「目標達成」「プレゼンテーションや影響力の開発」とビジネスそして人生で広く使われる心理学になります。

ビジネスや人生全般で活用できるその高い汎用性が注目を浴び、すでに日本では2万人を超える方々が学び始めています。

2-3-2.社会心理学

社会心理学は人は個人であると同時に、集合体の一部であるという視点から、「人がどのように動き、どのように影響を受けるか」を研究した心理学です。

社会心理学は「販売心理」や「群集心理」などを対象としていて、社会現象の解明から組織の活性化など、幅広く活用できる心理学です。

マーケティングやセールス」「交渉やプレゼン」「チームビルディング」では社会心理学の知識を用いられることが多々あります。

2-3-3.認知心理学

認知心理学は「人の認知はどのように行われるのか」を研究する心理学で、俗に言われる「思い込み」を扱うため、人の内面へとアプローチをすることを得意とします。

研究の対象は、「意味や意義づけ」、「情動的な心の作用、働き」などで、学ぶことにより、「モチベーション」、「メンタルヘルス」、「ストレス対策」などに関する知識を得られます。

2-3-4.ポジティブ心理学

ポジティブ心理学とは、心が持つプラスの側面に焦点を向け、 「人はどのようにしたら幸せになれるか」を研究した心理学のことを指します。

「生きがいの創造」「ポジティブな感情づくり」「建設的な人間関係の構築」に 役立ちます。

また、「無気力」「うつ」といったマイナス部分にフォーカスを当ててきた心理学の分野を、心が持つプラスの側面に焦点を向けていることが特徴です。

統計的な結果を重要視した科学的なアプローチを採っています。

ポジティブ心理学についてくわしくはこちら

3.人生を変える心理学スキル10選!

3-1.類似性の法則|信頼関係を築くポイント!

類似性の法則とは、好意を持つ人や協力し合う人は、似ている、また似た体験を持っているというものです。(例:出身地、年齢、肩書、雰囲気など)

実践心理学NLPでは、相手とコミュニケーションを取る際に、「相手が使う言葉/声の調子/仕草」などに合わせることで、警戒心が解け、安心や親近感を感じてもらい、信頼関係を築きやすくなる手法があります。

これは信頼関係を築く手法で、「ラポールスキル」と呼ばれています。

ラポールスキルについて詳しくはこちら!

ラポール形成の決定版!プロが教える信頼関係を生み出す秘訣

3-2.返報性の法則|影響力を高める

返報性の法則とは、人は何かをしてもらったら、何か「お返し」をしたくなるという心理を法則化したものです。

例えば、食品売り場の試食、お中元やお歳暮、また誕生日のプレゼントなど、人から何かをしてもらった時のお礼などの反応が一つの例です。

マーケティング手法でも取り上げられますが、人間関係では、「与えることから始めること」を意識することで、あなたの存在価値はもちろん、影響力も自ずと高まるというふうにも考えられます。

3-3.単純接触効果|勝負を分けるのは接触回数

単純接触効果とは、何度も繰り返し会っていると相手の警戒心がとれ、好意や安心といった、よい印象が生まれてくるというものです。

例えば、3時間の話し合いを一回で済ませるよりは、1時間の打ち合わせを3回したほうがいいというものです。デートで言えば、同じ時間でも日を変えて、会う回数を増やしていった方がいいというものです。

営業成績がいいセールスの特徴が「マメであること」と言われますが、心理学ではこの効果が生まれていると考えられます。

3-4.メラビアンの法則|何を話すかよりどう話すか!?

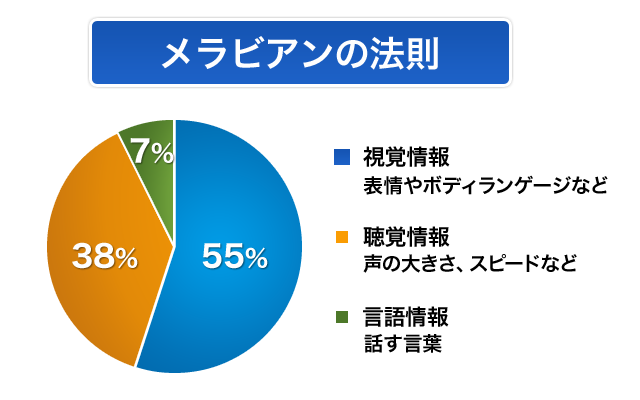

メラビアンの法則とは、コミュニケーションにおけるあなたの印象を言葉使い、声の調子、表情も含むボディランゲージの影響度合いを示したもので、以下の比率になっています。

つまり、何を話すかより、「どう話すか」が重要だということです。

伝えたいことを伝えたいように伝えるのではなく、伝えたいことを伝わるように伝える。

その時に意識を向けたいのが、「声の調子」と「表情も含むボディランゲージ」になるということです。

メラビアンの法則について詳しくはこちら

3-5.フロー理論|パフォーマンスを高める集中

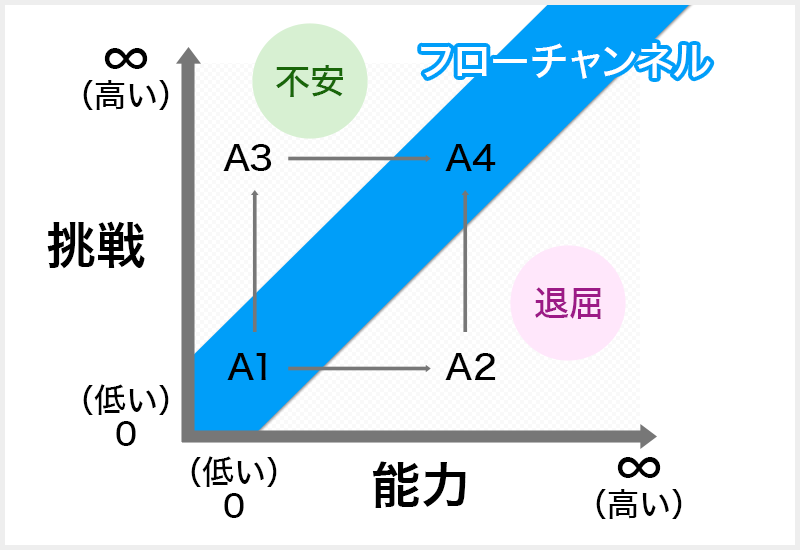

フローとは、「集中している」「没頭している」「夢中になっている」といった活動に没入している状態で、自己コントロール感や高いパフォーマンス、また活動そのものへの喜びが生じている状態のことです。

つまり質の高いモチベーションが生まれています。

では、どのようにそういった状態を維持し、管理していくのか、その視点をお伝えします。

下の図を見てください。

最初は何かに向けて取り組もうとする(A1)という領域のフロー体験が起き、しばらくすると同じ課題では退屈状態が起きます(A2)。

この時、課題を高くすることによって(A4)という領域のフロー体験をすることができます。

また(A1)から課題を高く設定し過ぎてしまうと不安領域(A3)に入り、スキル開発をしながら、(A4)の領域に入るという流れが生まれます。

このような考え方を仕事や人生に置き換え、今必要なのは、スキルの開発か、また課題の調整かという視点で、モチベーションの維持や向上に役立てることができます。

※参考文献

- フロー体験 喜びの現象学 ミハイ・チクセントミハイ 世界思想社

3-6.目標勾配(こうばい)|1つずつ達成していく

目標勾配とは、人は目標に近づけば近づくほど、やる気が出てくるというものです。

小売店には、ポイントカードやスタンプカードといったものがありますが、ある実験ではポイントやスタンプが特典の有効数に近づいていくと、購入頻度が高まるという結果が生まれました。

この結果から考えられるのは、小さなゴールを作っていくことによって、目標勾配が働き、モチベーションの維持や向上が図れるというものです。コンサルティングやコーチングでも取り上げられる考え方の一つです。

3-7.プラシーボ効果/ピグマリオン効果|思い込みの力

プラシーボ効果とは、一言でいうと「信じる力」「思い込みの力」のことです。

偽薬でも、「これは効く」という思い込みがあれば、同様の回復が見込まれる実験が有名です。思い込めば、人の免疫システムにも影響が生まれるという効果です。

あなたにとって価値ある目標や理想があれば、「できる」と信じることによって、その達成や実現の可能性が高まるということです。

またピグマリオン効果とは、人に対する思い込みで、「この人は優秀だ」と期待を込めて接していけば、相手もそのとおりの成果や結果、また成長を成し遂げる可能性が高まるということです。

3-8.価値観の活用|人を動かす秘訣

交渉や説得、またセールスやプレゼンなど、人に影響を与えるためには、その人が大切にしている価値観を知ることが鍵になるという考え方です。

ここで以前知人に教えてもらった「なるほど!」と思った話を紹介します。

船が沈没する時、各国の人たちにどのように言えば、動かすことができるか、という話で、船長は以下のようなセリフを使って、「乗客を海に飛び込ませた」という話です。

【各国の人たちを動かした船長の言葉】

アメリカ人:

「海に飛び込んだら、ヒーローになります!」

イギリス人:

「紳士はこういう時、海に飛び込みます!」

ドイツ人:

「規則で決まっています!」

北朝鮮人:

「将軍様の命令です!」

日本人:

「みんな飛び込みましたよ」

その国の背景が表されている話ですね。

この話は私たちの日常で「人を動かすこと」に役に立ちます。

つまり、あなたが何かをしてほしい時、そのことをその人の価値観につなげて話をすれば、人は動くということです。

心理を学んだ卓越したビジネスパーソンは、こういったことを理解しています。そのため、説得したい相手が大切にしている価値観(キーワード)を探ることに注目し、会話の中にそのキーワードを取り入れながら、説得やセールスや交渉を進めています。

3-9.ドア・イン・ザ・フェイス/ローボール・テクニック

ドア・イン・ザ・フェイスは、最初に承諾が難しいものを提示し、後に容易なものを提案することによって、承諾をスムーズにするものです。

セールスなどの場面で、一度または複数回の拒否を意図的に発生させます。そこで出てくるお返しの気持ちを活用した手法で、先にご紹介した返報性の法則にも関連したテクニックです。

例えば

あなた:「一年間の定期購入でいいですね」

お客様:「いや、それはちょっと・・・」

あなた:「では、半年コースではいかがでしょう」

お役様:「半年かぁ・・・・・」

あなた:「では、3ヶ月ではいかがでしょう」

お客様:「それでお願いします」

こんな感じです。新聞の勧誘などはこのケースですね。

逆のテクニックが、ローボール・テクニックです。名前の由来はキャッチボールから来ていて、低いボールから始めて、だんだん高くボールを投げていくというものです。

つまり、簡単な提案をしながら、難易度の高い提案にしていくというものです。例えば、携帯のセールスだと、

あなた:「Aプランが一番安くておススメです」

お客様:「では、それでお願いします」

あなた:「ありがとうございます。ただ後々のことを考えると、このオプションをつけておかれた方がいいと思います」

こんな感じで、オプションを増やしていきます。

3-10.ミルトンモデル(引用、メタファー)|無意識へのメッセージ

様々なアドバイスをしようとしても、「頭ではわかっているけど、腑に落ちていない状態」では人は動きません。

そんな時に役立つのがNLPのミルトンモデルと呼ばれる無意識に直接届ける言語スキルです。今回はその一つの「メタファー」という手法を紹介します。

メタファーとは、一言で言うと引用や例え話のことです。

相手に対して、何かを提案したり、指導したりする時、

「〇〇をやりなさい」と伝えるより、「〇〇をやってうまくいった人をたくさん知っています」

と伝えて『自分もやってみようかな』といった気持ちを起こしやすくする、というものです。

以下に例を紹介します。

● 相手に〇〇と考え方を変えてほしい場合

×「〇〇という考え方にしたほうがいいよ」

→〇「〇〇と考えて、業績を上げた例をいくつか知っています」

● 失敗した部下をサポートしたい時

×「頑張れ、その失敗をバネにしろ!」

→〇「君が憧れている〇〇課長も、ちょうど君のその時期に同じような失敗をして、そこをバネにして成績が上がったという話を聞いたことがあるよ」

● 商品を買ってほしいとき

×「買ってください!」

→〇「この商品を買って、特に御社の規模のお客様に喜ばれています」

誰かの話で説得する、採用してもらうことが可能な言語スキルです。

※ミルトンモデルについて詳しくは、下記の記事にまとめてます。

4.心理学の効果

ここでは心理学を理解することが、どのように仕事や人生に活かせるのか、またどんな効果があるのか紹介します。

4-1.「なぜ心理学を学ぶと人生が変わるのか?」

- プロジェクトを完遂させ、目標を達成する人

- 人たらしといわれるほど、人から好かれ、応援される人

- 逆境をチャンスに変え、持続したパフォーマンスを発揮し続ける人

- 魅了する話し方や影響力を持っている人

- チームやグループのメンバーにポジティブな影響を与えられる人

こういった人たちに共通しているのが、人の心理を理解しているということです。

例えばセールスでしたら、お客様が商品やサービスに対して「興味を持つ」「話を聞きたくなる」「欲しくなる」「購入する」など、これらはすべて、お客様の心(心理)が動いた結果です。

こうした心の動きの裏には、お客様の感情や行動を動かす人間心理が存在しています。

またここが重要なポイントですが、科学は再現性を前提としています。

ですから適切な心理学を学ぶことで、効果を再現しやすくなるため、「効率よく、生産性高く、欲しい結果を手に入れる」ようになっていきます。

実際の営業で活用できる心理テクニックはこちらから

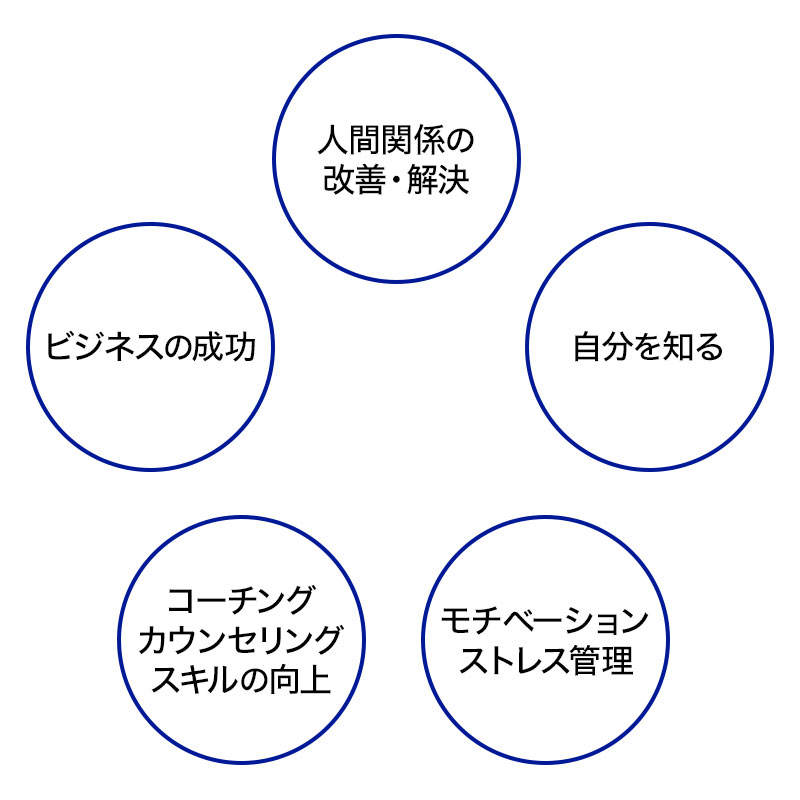

4-2.心理学を学ぶ5つのメリット/実現できること

心理学を活用することで、以下5つの分野において役立てることができます。

4-2-1.人間関係の改善や解決

人間関係は、人生の基本と言われます。心理学を学ぶことで、自分や相手にとって、ちょうどいい距離感でコミュニケーションを取りやすくなります。

警戒心がなく、安心感が生まれ、親近感や好感を持たれる人間関係をつくることにつながり、相手との信頼関係が生まれやすくなります。

また心理学を活用することによって、トラウマを原因とした、対人関係への不安・怖れ・人間不信を緩和したり、解放しやすくなっていきます。

4-2-2.モチベーションやストレスの管理

仕事や人生で目標を達成するためには、モチベーションの管理が必要です。一方、達成のための過剰なストレスは、「無気力」や「うつ」をひき起こし、仕事や人間関係の重荷となります。

やることが多くて、「仕事の生産性が上がらなかったり」「なんのために頑張ってるんだろうと心に穴が空いたり」ということでは、より良い仕事、より良い人生を手に入れることは難しくなってしまいます。

心理学を学ぶことで、心の負担やモチベーションの源泉を理解することにつながります。ですので心の適度な緊張と緩和を管理でき、仕事や人生をバランスよく、快適に過ごしやすくなります。

4-2-3.ビジネスの成功

心理学を学ぶことで、人の「知りたい」「聞きたい」「ほしい」「買いたい」といった心理を学ぶことができますので、あなたの影響力や説得力を高めやすくなります。

たとえセールスの仕事ではなくても、あなたの企画、提案、発言の影響力を拡大し、交渉力、プレゼン力、見られ方などに影響を与え、ひいては会社や顧客の評価を高めることに役立ちます。また以下のようなことにも役立ちます。

- 目標を達成するためにやる気をどう生み出すか、維持するか

- チームやメンバーの力をいかに発揮させることができるか

- 仕事やプロジェクトをどう生産的にやることができるか

- 失敗してもあきらめずに、最後まで成し遂げることができるか

- プレゼン、説得力、影響力を高めるために何をすればいいか

心理学はこういったビジネスの達成や成功を支えるツールになります。

ビジネスで使える心理学はこちらから

4-2-4.コーチングやカウンセリングスキルの向上

職業としてのコーチやカウンセラーだけでなく、今やマネジメントやリーダーの必須スキルとなりつつあるコーチング、カウンセリング。

これらのスキルは、心理学を活用することによって、無意識レベルへのアプローチをしやすくなります。

- 頭ではわかっていても、行動できない。

- 行動を起こしたとしても、長続きしない。

こういった状態の時には、意識レベルではなく、無意識レベルへのアプローチが必要とされています。

「傾聴」や「効果的な質問」といったスキルの習得も必要ですが、この無意識領域の心理学を学び活用することによって、効果的なコーチング、またカウンセリングを行いやすくなります。

4-2-5.自分を知る

自分を知ること。ここでは心理学で言われる「無意識のパターン」を理解することを意味します。

- 努力していても評価が上がらない

- 一生懸命伝えていても、相手に伝わらない

- 最後の最後で、ツメの甘さが出てしまう

もしあなたがこういったことを感じているのであれば、「無意識のパターン」が働いています。

私たちのほとんどが、自分なりの「思考パターン/行動パターン」を持っています。こうしたパターンは無意識に行っているため、自分が「何を感じ、何を想い、何を求めているのか」に気づかずに過ごしていると、良くも悪くも同じことを繰り返してしまいます。

「自己に気づく」「自己を理解する」、つまり心理学のアプローチによって繰り返されるネガティブなパターンに気づくことができ、大切な価値観に向かって生きる選択をしやすくなります。

あなた自身が何を求め、どんな才能があって、何をテーマに生きていくのか。こういったことが理解できるのも心理学の一つの魅力と言えます。

5.心理学の資格とは?

ここでは心理学を背景にした資格にどのようなものがあるかをご紹介しています。大切なことは、あなた自身が何をしたいか、何に活用したいか。この目的意識が重要です。その参考にしてください。

5-1.公認心理師

公認心理師とは平成29年9月15日に施行された、日本で最初の心理職の国家資格です。

今後の展開が未知数な資格ですが、以下の活動を目指す資格となります。

保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術を持って、次に掲げる行為を行うことを業とする者を言います。

(1)心理に関する支援を要する者の心理状態の観察、その結果の分析

(2)心理に関する支援を要する者に対する、その心理に関する相談及び助言、指導その他の援助

(3)心理に関する支援を要する者の関係者に対する相談及び助言、指導その他の援助

(4)心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供

【引用サイト】:厚生労働省

5-2.臨床心理士

臨床心理士は医療、教育、福祉、司法、産業分野で活かせる資格で、心理の専門職と言われます。

公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会の指定大学院または専門職大学院の修了を基本とした受験資格が必要です。

臨床心理士は医師免許ではないので、精神科医や心療内科医の様な投薬行為などを行わず、臨床心理士はテストなどの分析やカウンセリングを行っていきます。

医療系の心理学の資格として、有名な資格です。

5-3.産業カウンセラー

職場におけるメンタルヘルスの促進、キャリア形成の支援、職場における人間関係開発・職場環境改善への支援を目的とする、一般社団法人日本産業カウンセラー協会が発行する資格です。

「キャリアカウンセラー」「キャリアコンサルタント」と呼ばれる資格もありますが、「心理」を扱うという目的からすると、産業カウンセラーの方がおすすめです。

5-4.コーチング

効果的な質問と傾聴を用いて、クライアントが「欲しい結果を手に入れる」ビジネスコーチ。そして「生き生きとした人生を送る」ためのライフコーチという分野のサポートを行うのがコーチングです。

各団体が提供する認定講座がありますが、既存のコーチングでは、多様化する今に対応できない状況も出てきており、セラピストやカウンセリングの領域に対応するNLPを学ぶ方が増えています。

5-5.心理学NLP

NLP(Neuro Linguistic Programing/神経言語プログラミング)は天才セラピスト達を分析して作られてきました。

「悩みや問題解決」「仕事や人生の目標達成」「他者とのコミュニケーション」そして成功している方はここが得意なのですが「自分とのコミュニケーション」の分野に活かすことができます。

オバマ元大統領やクリントン元大統領がNLPを学び演説で活かしたということでも知られています。

仕事や人生に役立てられるだけでなく、資格取得によっては人に教えたりすることもできるようになる、世界で通じる資格が以下の名称です。

NLPプラクティショナー、NLPマスタープラクティショナー、NLPトレーナー、NLPマスタートレーナー(NLPを教えることができる)

その他にも心理学の資格に関する資格はこちらの記事からご確認いただけます。

心理学のおすすめ資格7選!取得するメリットや活かせる業種も解説

6.心理学のオススメの本

ここでは心理学を学ぶための本を4冊ご紹介します。心理学の専門書が2つ、もう1つはビジネスや他者へのアプローチに活用できる本、もう1つは個人レベルで活用できる本です。

■ 心理学 新版 (New Liberal Arts Selection)

十分なボリュームを持つ一冊です。すぐに読み終えるものではなく、心理学全般について紹介されていますので、じっくりと読みこんでいきたい人にはオススメです。

心理学に限らず、専門書は伝統的な本の良さもありますが、科学は発展していますので、最新の研究が盛り込まれた出版が比較的新しいものであることもこの本をおススメする理由の一つです。

※少し金額をおさえたい方は、心理学の教科書として名高いこちらの本をおススメします。

■ 影響力の武器

心理学を教える教授陣が書く本は、一般の人が読むと多くの場合、難しく感じる本が多く、すぐに結果を出したいビジネスパーソンにとっては、遠回りな気がする本も少なくありません。

ご紹介するこの本は、社会心理学者が書いた本ですが、セールス、説得、マーケティングとビジネスに必要なポイントを6つのジャンルに分類して紹介しています。

ビジネス心理学の本といえば、この本を置いて右に出るものはないと言っても過言ではありません。

■ 図解 モチベーション大百科

ハーバード、スタンフォード、コロンビア、ペンシルバニア大と、一流の研究機関で行われた100通りの実験結果や理論を、一般の人に応用できるよう、図解でわかりやすく解説してあります。

主にモチベーションについて書かれていますが、勉強や人との関係といった幅広い分野で活用できる本です。

※この他、心理学を実学レベルでご紹介した本に関する記事はこちらです。

7.まとめ

心理学は、心を解明する科学です。

疾患といったマイナスな側面から、やる気や仕事の生産性を上げるプラスの側面を個人のみならず集団を対象に、感情や行動に影響する法則性を見出していきます。

今回は代表的な人生の基礎となる「人間関係」「モチベーションやストレスの管理」、また「ビジネスの成功」とプロとしての「コーチングやカウンセリング」に活用できる理論、そして何より重要だと言われる「自分を知る」ための理論をご紹介しました。

学びを深める際におススメなのは、「何のために、どんな成果や結果がほしくて心理学を学ぶのか」という目的を明確にすることです。

100,000名以上の方がダウンロードされている無料レポートはこちらから。

大人気!NLP体験講座とは?