今、人間関係にストレスを抱えているあなたへ。

まさに今、あなたは辛い、

苦しい思いをしているかもしれませんし、

何もかも投げ出してしまいたい、

そんな風に自暴自棄になったこともあるでしょう。

- 「職場での人間関係に苦戦している…」

- 「上司との関係性がよくない…」

- 「友人や家族関係に悩んでいる」

今の世の中、ストレスは避けて通れない上、

様々な病気の原因に・・・。

その解消法もたくさんありますが、

表面的な方法ではもはや解決にはなりません。

そこでこの記事では、

「ストレスになる前」の時点から対処して、

「あなた本来のパフォーマンスを発揮していこう」

という、もっと根本に目を向けて書いています。

根本から解消していくには、この2種類の対処が大切です。

- 柔軟なコミュニケーションスキル

- ストレス解消のためのメンタルケア法

もしもあなたが今、

人間関係にストレスを感じていて、

苦しい状態、他人に振り回される状態から

脱出したいと真剣に思うならば、

この記事でご紹介する方法をぜひ試してみてください。

目次

1.ストレスとは?

誰もが感じたことがあるストレス。

まずはストレスの正体を簡単に把握しておきましょう。

“医学や心理学の領域では、こころや体にかかる外部からの刺激をストレッサーと言い、ストレッサーに適応しようとして、こころや体に生じたさまざまな反応をストレス反応と言います。

(中略)

普段私たちが「ストレス」と言っているものの多くは、「心理・社会的ストレッサー」(人間関係や仕事上の問題、家庭の問題など)のことを指しています。”

(一般社団法人 日本産業カウンセラー協会HP:ストレスとはより)

つまり人間関係のストレス(ストレス反応)を、より身近な言葉で表すならこんな風に言えるかもしれません。

↓↓↓

人との関わりの中で、嫌だなーとか、面倒だなと思うような「不快」な出来事があったとします。

その不快な「感情」や「考え」などを、うまく表現したり解消できず、もやもやと溜まって、違う形になって表現されたもの。

- 言いたいことが言えずに、言葉を飲み込んだこと

- どうして理解してくれないのだろうと悶々としたこと

- 本意ではないことを我慢したこと

- ビジネスシーンで感情を一生懸命抑えたこと

- ある人との関係が思うようにいかずにイライラしたこと・・・

あなたにも、こうしたことがたくさんあるのではないでしょうか。

そして気持ちが暗くなったり、憂鬱になるだけでなく、すでに身体にも影響が出てしまっているならば、それは“まったなし”の、あなた自身からのSOSです。

ストレスに対処するスキルや手段を身につけ成長した先には、

人との関係がもっとスムーズになり、そして自分を自由に表現し、人と理解し合える関係を築くことができます。

それが実現すれば、どんなに毎日が楽になるでしょうか。

そのためにも、今あなたを悩ませている「ストレス」について、さらに詳しく知っていきましょう。

1-1.興味深いストレスの研究結果

ストレスについての考えを、ガラリと変えてしまうような、ある研究結果をご紹介します。

それによるとストレスは、あなたが成長するための「のびしろ」になるというのです。

私たちがマイナスだと捉えてしまいがちな「ストレス」。

その認識を覆したのは、アメリカで3万人の成人の動向を8年間、追跡調査した研究です。

その結果というのが・・・。

この研究ではまず「去年どれ位ストレスを感じましたか」「ストレスは健康に害になると信じますか」といった質問を参加者に答えてもらいます。

そして後に公開されている死亡記録を使って参加者の誰が亡くなったか調べました。前年にひどいストレスを経験した人たちは、死亡するリスクが43%高かったのです。

しかしこのことはストレスが健康に害を及ぼすと信じていた人たちだけに言えることでした。ひどいストレスを経験しても、ストレスが無害だと思う人たちの死亡リスクは上がるどころか、ストレスが殆どなかったグループと比較しても研究参加者の中で最も低いものでした。

研究者は死亡者数を8年に渡り追跡し、182,000人のアメリカ人がストレスからでなくストレスが体に悪いと信じていた事によって死期を早めたと判断しました。

引用:スタンフォード大学心理学者 ケリー・マクゴニガル氏によるプレゼンテーション(ストレスと友達になる方法)

さらにマクゴニガル氏はこう言います。

「ストレスに対する考えを変えたら、ストレスに対する体の反応を変えることができる」

どうやらストレスとは、自分次第で「プラス」にも「マイナス」にも転じるようです。

そこで、あなたはどちらを選びますか?

- ストレスを「苦痛」に感じ、他人との関係を避けたり、不安や不満、体の不調などを抱えて生きていくのか。

- ストレスを「成長の糧」にして、他人との関係構築の力を磨き、自分らしく生きていくのか。

あなたが人との関係を上手に築いたり、もっと自分の心を柔軟に広げる方法はたくさんあるのです。

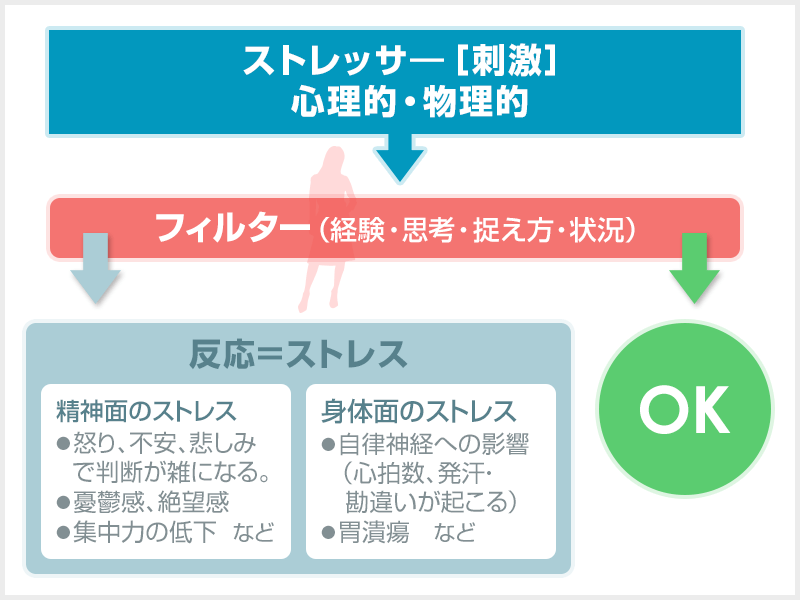

1-2.ストレスの起こるメカニズム

ストレスとは、刺激(ストレッサ―)によって心身に生じるゆがんだ反応(ストレス反応)のこと。ストレスが発生する仕組みを簡単に表したのが以下の図です。

ストレッサ―からの刺激が「フィルター」を通った結果、何事もなくただの刺激、あるいは良い刺激となれば問題なしです。

しかし、負荷となり、その許容値を超えると、それは「ストレス反応」として心身に悪影響となって表れます。

ここで注目したいのが、「フィルター」の存在です。

フィルター(※)とは、経験から創られてきた、ものごとの捉え方、受け取り方や思考の傾向などのことです。

(※あくまでストレスについてイメージしやすくするための架空の存在です)

このフィルターによって、「ストレス」なのか、「OK」なのかに振り分けされています。

つまり人間関係のストレスとは、一見、ストレッサ―である他人に原因があるように思いがちですが、そのほとんどが自分の中でコントロールしていることなのです。

ストレスはあなたにとって弱いところや苦手なことを教えてくれる大事な成長の糧です。

あなたの「フィルター」をもっと成長させて許容値を高めていけば、あなたが今苦しんでいるストレスも、なんてことのない出来事として受け取れるようになっていくのです。

少しずつ、進んでいきませんか?

1-3.ストレスを感じやすい人・感じにくい人の差とは?

シンプルに言うと、ストレスを感じやすい人とそうでない人との差は「思い込み」の強さです。

思い込みとは、ものごと、出来事、人に対して「こうあるべきだ」「〜〜とは○○だ」という、独自の基準や捉え方のことです。

思い込みを柔軟に広げることができる人は、ストレスを感じずに処理することができます。

一方で、思い込みが強く、その枠を広げることができずにいると視野・思考も狭くなっていきます。

そして自分の視野・思考の範囲内と、その範囲外で起こっていることとのギャップを受け入れられないために、怒りや不安、不満、焦りといったストレスを多く感じてしまうことに・・・。

例えば以下のような捉え方・受け取り方をしがちな人は、ストレスも溜まりやすくなります。チェックしてみてくださいね。

- 人が褒められるのを見て、つい自分と比較し、自信をなくしてしまう

- 人の小さなミスにもイライラしてしまい、なかなか許すことができない

- 自分の言動がどう思われているか、人からどう見られているのかが気になる

- あの時、こうすればよかったと後々まで引きずりがちである

- 自分のことより他の人を優先し、後から自分が損をしたと後悔する

次に、よくよくこれらの出来事を「客観的」にみていくと、

出来事の事実はなんなのか、

その事実が「思い込み」でどのようにゆがめられてしまったのかがわかります。

↓↓↓

- 同僚が褒められているだけで、2人を比較している事実はないこと

- 人に対して、自分の設定している高い基準を期待している可能性があること

- 自分の言動が人に見られているか、影響しているかは実際のところわからない

- 「今」を見ずに、「こうしていれば、きっとこうなったはず」という過去の考えから抜けられない

- 自分は人を優先してあげたのだから、報われるべきだという、人間関係に損得を求める気持ちがある

もちろん状況によっては、明らかに相手に問題がある、といったケースもあるでしょう。

そんな出来事を、ストレスとして感じてしまうことは、誰にでもあることです。

そこで肝心なのは、相手がどうのこうのではなく、それらをあなたがストレスとして捉えるかどうかです。

そうして少しでもストレスとして捉えることを減らしていかなければ、日々のストレスは積み重なっていき、やがて大きな「ゆがみ」となってしまうことに・・・。

そこで、

- 柔軟なコミュニケーションスキル

- ストレス解消のためのメンタルケア法

これらを知っておくことで、

もっと人間関係の悩みから解放され、楽に人と向き合えることができるようになります。

2.人間関係でストレスを感じてしまう原因

人間関係でストレスを感じてしまう原因は様々ですが、一般的に考えられるものをご紹介いたします。

職場や家族、友人関係など、どの場面にも共通することですので、ご参考にしてみてください。

2-1.コミュニケーションがうまくとれていない

1点目として、「コミュニケーションがうまくとれていない」ということが考えられます。

実は、コミュニケーションの質が人間関係のストレスを左右しているといっても過言ではないのです。

ストレスと感じてしまうこととして、

- 「コミュニケーションの障害」

- 「そもそものコミュニケーションがなりたっていない」

- 「意見が合わない、伝え方が合わない」

など、一例になりますが、このようなことが挙げられます。

コミュニケーションの質で人間関係のストレスも変わっていきます。

2-2.価値観などが合っていない

次に考えられるのは、「価値観や、ニーズが合っていない」ということです。

私達は、それぞれ異なる価値観や、ニーズ(求めるもの)が異なります。

例えば、

- 「自分はこれが正しいと思っていることが相手は間違っていると認識している」

- 「自分は仕事での成果を重視しているのに、相手はプライベートの時間を重視している」

このようなことがありますと、ズレが発生し、ストレスにつながることが多い傾向があります。

2-3.言いたいことを言うことができない

人間関係でストレスに感じてしまう原因として、「言いたいことを言うことができない」ということが挙げられます。

- 「本当は相手に伝えたいのに、、、」

- 「自分はこう思っているに、、、」

このように悩んだ経験はありませんか?

言いたいことが言えないと、

自分を押し殺していることに繋がりますので、感情を抑えてしまったり、素の自分ではなくなってしまうのでストレスに繋がってしまうことが考えられます。

2-4.過去の経験から人に対して恐怖心がある

最後にご紹介するのが「過去の経験から人に対して恐怖心がある」ということです。

これは、過去に対人関係において、

- 「相手と揉めてしまって大きな問題になった」

- 「上司を怒らせてしまった」

- 「期待されていたのに落胆させてしまった」

などの経験があると、

自分の潜在意識の中に、「人と関わるといいことがない」などの悪いイメージがとりついてしまうことがあります。

それによって、人間関係を築く段階でもストレスに感じてしまうことがあります。

3.人間関係のストレスを克服する2段階

この章ではストレスへの対処を、この2段階に分けてご紹介していきます。

- ストレスになる前:ストレス原因(ストレッサ―)への対処法

- ストレスになった後:ストレス反応の解消法

1つ目の、ストレスになる前の段階では、ストレッサ―(この場合は他者)や、ストレスと感じてしまう自分の「フィルター」への対処です。

他者とのコミュニケーション方法や、自分との(自分の内面との)コミュニケーションが主になります。

2つ目の、ストレスになった後の段階では、自分の心身にすでに起こっているストレス反応・状態への対処です。

平静で強いメンタルをつくっていく方法が主になります。

すでにストレスを溜めてしまっている人も、その原因に対処しない限りストレスはなくなりません。

そして、心身に影響してしまったストレス反応もしっかりと解消してあげましょう。

3-1.ストレスになる前に|ストレス原因への対処法

人間関係のストレス原因へ対処する方法は、ずばりコミュニケーションの幅を広げることです。

- 言いたいことが言えずに、言葉を飲み込んだこと

- どうして理解してくれないのだろうと悶々としたこと

- 本意ではないことを我慢したこと

- ビジネスシーンで感情を一生懸命抑えたこと

- ある人との関係が思うようにいかずにイライラしたこと・・・

このようなことが起こるのを未然に防いだり、ウマが合わないなーと感じる、ちょっと厄介な相手とでも人間関係を築いていくには、コミュニケーションをレベルアップすることです。

そしてそのためのコミュニケーションスキルは、豊富にあるのです。

個人的にも、とても役立つと感じている【3つのスキル】があります。

これを実践しながら、ぜひ身につけていってください。

3-1-1.アサーティブコミュニケーション

「アサーティブ」とは直訳すると「自己主張すること」です

ただし、アサーティブであることは、決して自己主張を押し付けたり、無理に意見を通すことではありません。

お互いにWIN-WINの関係・結果でいられるように、「誠実」「率直」「対等」に表現することです。

アサーティブコミュニケーションには、3つの自己表現のタイプがあるとされていて、

日本の第一人者である平木典子さんは、その3つを以下のように紹介しています。

- ノンアグレッシブタイプ(消極的)=のび太くん

- アグレッシブタイプ(攻撃的)=ジャイアン

- アサーティブタイプ=しずかちゃん

ドラえもんのキャラクターに例えると、ものすごくわかりやすいですよね。

のび太くんのように自分の考えを言えずに押さえつけるのでもなく、

ジャイアンのように、自分の主張を押し付けるのでもなく、

しずかちゃんのように、『みんなを尊重できる「アサーティブ(win-win)」のコミュニケーションスタイルを目指しましょう』というものです。

なぜなら、消極的、攻撃的どちらかに偏ってしまうことで、ストレスの要因になりやすくなってしまうからです。

- 消極的:相手の主張に対して、自分を押さえることで生まれるストレス

- 攻撃的:相手に聞き入れてもらないことで生まれるストレス

こうしたストレスを自分にも相手にも与えず、WIN-WINの関係を築きバランスよくものごとを進めていく上でも、アサーティブコミュニケーションは有効な方法です。

例えば、職場の先輩が、あなたに急な仕事を頼んできたとします。

しかしあなたは今たくさんの仕事を抱えていて、それをすぐにでも終わらせなければなりません。

これに対して「消極的」「攻撃的」なスタイルなコミュニケーションを行った場合のやり取りは、このようにこじれてしまう可能性があります。

| あなた | 先輩 | |

|---|---|---|

| 消極的 | はい・・・わかりました。 (本当は断りたいのに・・・) | ありがとう。よろしくね! |

| 攻撃的 | 私の状況もわかってください! いつもどうして急に無理なことばかりおっしゃるんですか!? | 急な仕事は引き受けて当然だろ! もういいよ、頼まないよ。 |

一方で、アサーティブなコミュニケーションを行うと、お互いが冷静に、相手の状況や気持ちを尊重したやり取りができるようになります。

| あなた | 先輩 | |

|---|---|---|

| アサーティブ | 実は今、私もすぐに終わらせる必要のある仕事を複数抱えています。 先輩の大変な状況もよくわかりますので、お手伝いしたいところなのですが。 最短で明日の午後からでしたら対応することができますが、それでもよろしいでしょうか。 もしくは、他に対応できる者を探しましょうか。 | そういう状況なら仕方ないよ。他に頼める人がいないか自分で探してみるよ。ありがとう。 |

それでは、このアサーティブなコミュニケーションを取るための「DESC法」をご紹介します。

以下の4つの順に、自分の主張を行う「コミュニケーションの方法」です。

| (1)事実を伝える(Describe) | 自分の状況や相手の状況、事実を伝える「実は今、私もすぐに終わらせる必要のある仕事を複数抱えています。」 |

|---|---|

| (2)表現する(Explain) | 自分の気持ちや相手の気持ちを尊重して伝える「先輩の大変な状況もよくわかりますので、お手伝いしたいところなのですが。」 |

| (3)提案・お願いをする(Specify) | 提案や相手へ望むことを具体的につたえる「最短で明日の午後からでしたら対応することができますが、それでもよろしいでしょうか。」 |

| (4)結果を示唆する・選択する(Choose) | 選択肢を示す。または相手の回答によって代替案を伝える「もしくは、他に対応できる者を探しましょうか。」 |

仕事では様々な人間関係があり、それぞれの立場や状況、考え方が違いますから、ちょっとしたことで微妙な空気になるのはよくあることです。

そこで一方の主張を通すのではなく、客観的にものごとを捉えて、お互いにとってWIN-WINの結果へ導くコミュニケーションが取れると、人間関係のストレスを防ぐことや良好な関係・建設的な関係を作ることができるのです。

アサーティブコミュニケーションをマスターしていくと、他にも使えるシーンが満載です。

例えば、交渉やチームの取りまとめといったビジネスシーンはもちろん、お姑さんやママ友といった、ちょっと複雑だけど大事な人間関係にもかなり役立ちますよ。

人間関係をもっとうまく築きたい方は、ぜひしっかり学んでいくことをオススメします。

【参考書籍】

3-1-2.客観的な事実を把握する(省略・歪曲・一般化)

ストレスを感じにくくするためには、起こった出来事の客観的な事実を捉えることも大切な要素です。

自分の「思い込み」で、ものごとを捉えてしまうと、思い込みが強いほど、客観的な事実との違いにストレスを感じてしまいやすいからです。

そこで、思い込みを取り払って、事実を見極めるためのキーになるのがこの3つです。

「省略」「歪曲」「一般化」

日頃から私たちは、自分の気持ちや考えを伝える時に、無意識のうちに情報の「省略」「歪曲」「一般化」をしている、ということを知っておきましょう。

もちろん、伝える時だけでなく情報を受け取る時も同様です。

| 省略 | 人と話す時に、自分が持っている情報のすべてを言葉にしているわけではない |

|---|---|

| 歪曲 | 事実をありのまま伝えるのではなく、自分の解釈を加えて理解した情報を言葉にしている |

| 一般化 | 一部の出来事を全体にあてはめて、自分が決めつけた思い込みを話している場合もある |

例えば日常のビジネスシーンでありがちな、このようなケース。

同僚のAさんが、「上司は自分を認めてくれない」「いつも提案が却下される」とあなたに相談しました。

この言葉を聞いた時に、もしかするとあなたは、

なぜ認めてもらえないのかと原因を一緒に考えるかもしれません。

どうすれば上司に認めてもらえるのかをアドバイスするかもしれません。

同僚Aさんは不安や不満を強めていくことになり、最終的には、上司に対して苦手意識を持ったり、上司と接することがストレスとなっていくのです。

しかし、Aさんは、どのような上司の言動や状況からそのように感じたのでしょうか。

提案を何度も却下されたのでしょうか。

仕事を任せてもらえないのでしょうか。

Aさんの「認めてくれない」「いつも却下される」という言葉には、その根拠になる事実がAさんの思い込みによって「歪曲」や「一般化」されています。

上司は本当は期待しているからこそ、Aさんの提案に厳しいダメ出しをしているのかもしれないのに、その事実は「歪曲」されています。

「いつも却下される」というのも、たまたま2回続けて提案が却下されただけかもしれません。

私たちは、自分にとって影響のある人から言われたことや、自分が経験した回数に対して多くを占めている状況を「いつも」のこととして「一般化」してしまいます。

こうして私たちの発する言葉からは、多くの情報が欠落していきます。

客観的な事実を知るためには、常に自分の発する情報や受け取る情報には、「省略」「歪曲」「一般化」が行われていることを認識しておきましょう。

3-1-3.リフレーミング

心理学NLPの「リフレーミング」とは、ものごとの捉え方や視点を変えることです。

出来事のフレーム(枠組み)を、自分にとって有効なものに変えるテクニックです。

リフレーミングができることは、柔軟性や視野の広さに直結していて、

なぜならたった一言で、物ごとにパラダイムシフトを起こしてしまったり、パワフルな打開策、ひらめき、誰かにとっての重要なアドバイスになったりもするのです。

あなたの視点を大きく広げてくれる、シンプルだけど超強力なスキルです。

例えば、コップに水が半分入っているとします。

- Aさんは「水が半分も」入っていると捉えました。

- Bさんは「水が半分しか」入っていないと捉えました。

事実は「コップに水が半分入っている」ということですが、状況や場面、その人のフィルターによって捉え方は様々です。

あるいは、

- 自分は短気だ

- 自分の意見が主張できない

このような短所があると思っている人は、リフレーミングすることで以下のようなポジティブ一面として変換することができます。

- 自分は短気だ → 自分は決断が早い

- 自分の意見が主張できない → 人の意見を尊重することができている

リフレーミングすることで、自分のものの見方はもちろんのこと、自分の力では変えられない「他人のこと」や、ストレスに思えるような出来事を180度変えることも、建設的に捉えていくことも可能です。

リフレーミングをもっと詳しく知りたい方は、ぜひこちらの記事も参考にしてくださいね。

3-2.ストレスを感じたら|ストレス反応を解消する

ここからは、すでにストレスで辛いなと感じていたり、もっと自分のメンタルを労わることに役立つ方法をご紹介して行きます。

私たちは、身体に病気やケガをして、健康のありがたみを実感したり、体調管理を心がけるようになるものです。

一方で、目に見えない心の不調については、つい先延ばしにしてしまいがちです。

心と身体はつながっています。

すでに何かしらのストレス反応が出ている場合は、自分の生活習慣や健康についての考えを見直す良いタイミングです。

解消法を知り、日々継続していくことを大切にしてくださいね。

- 3つのR(Rest・Recreation・Relaxation)

- マインドフルネス(瞑想)

- 人に話す

この3つのストレス解消法を取り入れることをお薦めします。

3-2-1.メンタルヘルス3つのR(rest・recreation・relax)

ストレスを感じたということは、何らかの緊張状態にあったり、警戒態勢を続けたがゆえに、心身にその「ゆがみ」が表れた状態です。

ストレスになる前のストレッサ―を対処することと同じくらい、心身に表れたゆがみを取り除いていく必要があります。

こうしたストレスに対処する行動を「ストレスコーピング」と言います。

中でも、基本的なストレス解消法として以下の「3つのR」は取り入れやすく、そして私たちが生涯に渡って健康な心身でいるためには不可欠な要素です。

Rest(休養)

⇒心身を休め、(英気を)養う

Recreation(娯楽・楽しみ)

⇒リフレッシュする、ストレッサ―やストレスから頭や環境を切り離す

Relax(リラクゼーション)

⇒心身の緊張や不安を緩和する

しっかりと心身を休ませて、豊かな人生に不可欠な英気を養うには、生活習慣が影響します。

そこには毎日の「睡眠」「食事」「運動」が欠かせません。

しかし、不安や怒りなどの精神的ストレスを溜めていくと、「睡眠」「食事」といった生活習慣が不規則になり、気力の低下とともに身体を動かすのも面倒に・・・。

そして自律神経やホルモンといった、身体を正常に動かす機能のバランスが崩れはじめ、やがて様々な病気・症状となって身体を壊していくのです。

今、あなたの生活習慣に意識を向けることができていないのであれば、まずは身体の資本となる「睡眠」「食事」「運動」を改善させていきましょう。

簡単にできることから取り入れると、継続しやすく習慣化につながります。

質の高い睡眠

1日の疲れやネガティブな出来事をリセットするための大切な「儀式」である。

そのくらい睡眠を大切にし、環境づくりや質にこだわります。

- 90分の倍数の時間を睡眠にあてる(1.5時間/3時間/4.5時間/6時間…)

- 寝る2時間前にはスマートフォンやPCから離れる

- 寝る前に5〜10分程度の瞑想をする

- 適度な運動をする(自然な疲れで眠りにつく)

- 外の明かりや騒音を遮断する

- 自分に合う枕を使う

バランスのとれた食事

健康維持のためには、身体のエネルギー源になる

「3大栄養素:糖質(炭水化物)、脂質、タンパク質」+「ビタミン、ミネラル」

これらをバランスよく摂ることが大切だとされています。

とは言え、1人暮らしではすべてをカバーすることはとても難しいかもしれません。

だからこそ、実行可能な小さなことから始めていきましょう。

例えば身体に悪い、摂りすぎると良くないものを少し控えること、あるいは摂ると良いものを日頃の食事に1つ取り入れるだけでも、毎日積み重ねていけばそれは確実にあなたの心身を回復させていきます。

以下の5つは、外食の多い人、自炊をしない人にも取り入れやすいポイントです。

- 減塩する(インスタントであっても減塩の味噌汁を選ぶ、調味料をかけすぎない)

- 糖質を摂りすぎない(特に夕食に炭水化物、イモ類などの糖質の高いものを控える、減らす)

- 食物繊維を摂る(揚げ物のつけあわせのキャベツを増やす、海藻サラダを頼む)

- トランス脂肪酸を控える(マーガリン、ショートニングやそれらで揚げた物、特に古いサラダ油)

- アルコールを摂りすぎない(毎日飲む人は、週1日の休肝日をつくる)

こうしたことに加え、心の健康にも大切なのは、時にはゆっくりと食事を楽しむ余裕を持つことです。友人や家族と一緒に食事をするのも良いですし、行きたいと思っていた飲食店に行ってみることもお勧めです。

日頃自炊しない人は、たまには料理を作ることに挑戦してはいかがでしょうか。

その過程や作業に没頭することができ、気持ちを切り替えることにもつながります。

適度な運動

心に関係する脳内物質(ホルモン)のうちの1つにセロトニンがあります。

心の安らぎや心身の安定に関わるとされるセロトニンですが、東邦大学医学部 有田 秀穂教授によると、ウォーキングや呼吸法、ジョギングなどリズミカルな運動で分泌が促されるそうです。

- ウォーキング

- ジョギング

- サイクリング

- 水泳

- 呼吸法(一定のリズムで行う呼吸法)

適度な運動の目安は、ウォーキングでは「会話ができる程度の早歩き」です。

1度に大量に行うのではなく、1回15分〜30分を週に3回以上など、「継続」して行うことが良いとされています。

いきなり運動をと言われてもハードルが高い場合は、朝晩にストレッチをする。

休憩時間に呼吸法を行う。

あるいは通勤時の最寄駅から自宅までの道のりを少し早歩きする、遠回りするなど・・・。

日常で行っていることにプラスすると実践しやすく継続も簡単です。

3-2-2.マインドフルネス(瞑想)

マインドフルネスとは、今この瞬間に集中し、過去や未来の身体から離れ、現在の状況や感覚に意識を集中し、今の自分を受容することです。

仏教の「瞑想」の教えに基づくもので、現代では主に心理療法やメンタルトレーニングの1つとしての認知が広がっているようです。

Googleがマインドフルネスを取り入れたトレーニング「SIY」を開発したことでも注目が高まっています。

このように「心」と「身体」はつながっているという考え方への関心が高まる中で、積極的にヨガ、瞑想、座禅などを行う人も増えてきているのです。

マインドフルネスに期待する効果

ストレスフルな状態では、まだ見ぬ「未来」に不安を抱いたり、「過去」の嫌な出来事、辛い感情を思い出して、自らストレスを強めてしまいます。

マインドフルネスの「今この瞬間に気づく」というトレーニングにより、不要な思考を切り離して平静さを取り戻し、客観的に現実を捉える心を養います。

有田 秀穂教授によると、呼吸法やヨガなどによってもセロトニンの分泌が促されることが研究されており、ストレス解消と共に、ストレスに強い心身を作るためにも取り入れたいことです。

マインドフルネスを習慣化することで、集中力を鍛える訓練にもなります。 ストレスケアだけでなく、あなたのパフォーマンスアップにも役立つハズです。

くり返し実践しながら習慣化していきましょう。

3-2-3.人に話す

「人に話す」ということは、ストレス原因をストレスと感じる前に回避できる方法でもあり、ストレス解消にも役立ちます。

怒りや辛い気持ち、不安、不満などをため込んでいても、それは解消されなければいずれ爆発してしまったり、他に表現する方法がなく、身体に悪影響をもたらすことにつながります。

人に話すことでの大きなメリットは、以下の2点です。

- (1)人に話すことで状況や考えが整理される。客観的に捉えることができる。

- (2)承認の欲求が満たされる

人には「自己重要感」と言われる強い承認の欲求があります。

自分のことを認めて欲しい、価値のある存在だと認めて欲しい。

そして自分でも自分を価値ある存在だと思っていたい。

これが自己重要感です。

心理学者のウィリアム・ジェームスは、

「人間の持つ感情のうちで最も強いものは、他人に認められることを渇望する気持ちである。」

このように「渇望」するほど、人は他人から認められたいものなのだと言っています。

ストレスを感じている時というのは、自分の未消化なままの感情や気持ちが溜まっている状態です。

つまり、自分の気持ちや感情を人に知って欲しい、理解して欲しい、認めて欲しいという強い欲求が満たされていません。

人に話を聞いてもらい、「そんな風に思っていたんだ」「我慢をしていたんだ」と知ってもらうだけで、そして「それは辛いね」と共感してもらうことで、ずいぶんと気持ちは楽になるのです。

自分1人で抱えようとするのではなく、本当に辛い時には誰かにあなたの話を聞いてもらってください。

ストレス解消や、気持ちの整理のために人に話す場合、聞いてくれる相手との関係性のためにも、いくつか気を付けておきたいことがあります。

- ただ不満や愚痴をぶつけるのではなく、前向きな解決のためであること

- 信頼できる人、気心の知れた友人、心を許せる人に話すこと

- 人間関係のトラブルに巻き込むような話はしないこと

仮に、あらゆることへの気力が低下している、ネガティブな考えや不安が頭から離れない・・・

こんな風に、精神的に深刻な状態にあるなら、それは専門家を頼るべきです。

体の不調で医者に診てもらうように、心の不調もしっかり診てもらって、心の状態を軽くしていきましょう。

心理療法の専門家やプロのカウンセラー、セラピストであれば、あなたの感情や気持ちをしっかりと引出してくれ、どのような話であってもプロという立場で受け入れてくれます。

そして心の回復のための手段を持ち合わせているからです。

4.限界を超える前に・・・専門家への相談

ストレスの原因を自分の力では解決できない場合は、組織に働く人は上司に相談するなどの適切な対応が必要です。

しかし、上司に相談しても解決しない、理不尽ないじめや陰口などの深刻な問題に悩んでいるのでしたら、決して1人で抱え込んではいけません。

思い切って第三者や外部の力を借りることも選択肢に持っておきましょう。

厚生労働省による「労働者健康状況調査」では、「仕事や職業生活でストレスを感じている」労働者の割合は、60%以上という結果に。

そして日本法規情報が実施した「職場のストレス意識調査」では、「職場でストレスを感じる原因」について、最も多かったのは「人間関係」で43%だったそうです。

それだけ、現代社会では人間関係に精神的な負担を抱える、感じる人が多いということです。

我慢したり抱え込んでしまって身体も壊し、さらに「うつ」などの精神疾患に追い込まれて退職。あるいは休職せざるを得ない状況になってしまう・・・。

そうなる前に、個々の人間関係だからと当事者任せにし過ぎず、組織としても働く個人としても、対策をしていくべきです。

ストレスで辛いけれど、上司や職場に相談しても解決する見込みがない。

そんな時には、迷わず第三者や専門家への相談と心身のケアの両方に目を向けましょう。

仕事への責任感や迷惑をかけてしまう罪悪感、仕事を失うのではないかという恐怖感などで、自分自身を後回しにしないでください。

健康な心身があってこそ、質の高い仕事をし、やりがいを感じることもできる。

これこそが世に価値ある仕事を生み出すのです。

- 働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト(厚生労働省)

- 各地域の総合労働相談コーナー(厚生労働省サイト)

※5分でできるストレスチェックもあります。気軽に自分の状態をチェックしてみてください。

5.まとめ

あなたが今、人間関係のストレスを抱えて辛い状況にあるかもしれません。

それでも、そこから逃げずに向き合おうとしているなら、

ぜひこの記事を参考にしてください。

なぜなら、人間関係のストレスは、あなたが成長するための「のびしろ」になるという研究があるのです。

この記事では、心身両面からのアプローチとして、ストレスへの対処を以下の2つの側面からご紹介します。

- ストレスになる前:ストレス原因(ストレッサ―)への対処法

- ストレスになった後:ストレス反応の解消法

前者は、主にコミュニケーションによる方法。

後者は、主に心身の回復や強いメンタルをつくる方法です。

ストレスで辛い状況でも、忙しくて何かを始めるなんて難しいという状況でも、すぐに取り入れることのできる、小さなステップをご紹介しています。

ぜひ、あなたに合うものや、簡単に取り入れられるものから試していってください。

日々の人間関係で蓄積してしまったあなたのストレスを回復させるには、やはり日々の積み重ねが大切です。

この記事が少しずつでも前へと踏み出し、あなたらしさを取り戻していく役に立つことを心から願います。

ストレスに強い自分をつくるなら・・・こちらの記事も人気です。