傾聴(けいちょう)とは、

相手の話をよく聞くことです。

相手の話を大切に思って聞き、

否定することなく、

途中で、ちゃんと理解していることや、

聞いていることを示しながら聞くことです。

そして、相手の気持ちを想像しながら聞き、

一緒に感じることを続けることで、

相手の話をもっと引き出すことにつながります。

ここでは、傾聴が良い理由や、

傾聴を身につける方法などをご紹介します。

あなたが聴き方を変えるだけで、

仕事やプライベートでの人間関係が

良くなることにつながりますので、

早速詳しく見ていきましょう。

| | 監修:日本コミュニケーション能力認定協会 |

コミュニケーションの専門機関として “満足度99.3%” の『コミュニケーション能力認定講座』を開催。日本教育推進財団が監修し、19万人の指導実績に基づくコミュニケーション・カリキュラムは、信頼の獲得・リーダーシップの発揮・営業や交渉での成功・人間関係の構築に効果的。メディアからも注目されている。 | |

目次

1.傾聴とは

傾聴とは、相手の話を中心に聴くコミュニケーションスキルです。相手の話を全く否定すること無く聴き、理解を示し、気持ちを汲み取り、共感し、相手を尊重して聴き続け、さらに話を引き出していく聴き方です。

この傾聴は、もとはカウンセリングから生まれた聴き方でした。そして現在は、効果的なコミュニケーションスキルとして、日常的に使われるようになっています。

あなたが傾聴を実践すると、相手は「私のことをわかってくれる」「大事にされている」「あなたと話すと、すごく頭がクリアになる」「なんだか気持ちが前向きになる」と言った、良い反応を返してくれるでしょう。

なぜ傾聴が良いのか?

カウンセリングから生まれた傾聴は、【話し手の自己受容(ありのままの自分を受け入れ認めること)】を引き起こす効果があります。

そのため、聞き手が傾聴することで、話し手が本音を話してくれると期待できるのです。

【傾聴】を推奨したのは、現在の心理学に偉大な貢献をした心理学者の一人、カール・ロジャースでした。彼はセラピーの際に相手を、患者ではなくクライアント(来談者)と呼ぶことを好んだとされています。

こういったロジャースの在り方や、相手の捉え方などのアイディアから、現在も広く用いられている伝統的な心理療法である「来談者中心療法(後に人間中心療法)」が発達してきたのです。

カウンセリングにおいてクライアント中心に話を聴く、つまり【傾聴】で起こることは、以下のようなことです。

※登場人物を、話し手と聞き手とします。

- 話し手が自分の話をする

- どんな内容でも、聞き手が話を聴き続けてくれる

- 話し手は次第に、自分の感情が、聞き手に受け入れられていることを実感する

- 話し手は、自分自身の中から沸き起こる声を、聴くことができるようになる

- 話し手は、自分の感情に気づき始める

- 話し手は、これまで人に話したことがないような、自分の感情を話してみる

- それでも、どんな内容でも、聞き手が聴き続けてくれる

- これらの体験から話し手は、聞き手に認められ、受け入れられていることを体験する

- それが続くことで、話し手は、自分自身を認め、受け入れられるようになっていく

- 話し手は、自分の本当の感情に気づき、それを受け入れることでポジティブな変化をし始める

傾聴はこのように段階的に【話し手の自己重要感※】を満たし、【話し手の自己受容】を引き起こしていきます。これにより、ようやく話し手は、安心や信頼を得られるようになります。

このように、あなたが熱心に耳を傾けて話を聴くことは、相手の本音を引き出して信頼関係が生まれることにとどまらず、話し手自身のポジティブな変化にも効果があるのです。

これが、傾聴が良いとされる根本的な背景です。

※自己重要感とは

人は自分の存在を認めたいという根源的な欲求があります。

自分の存在を自分で認めたい、他者からも必要な人間として認められたいというものです。それを自己重要感といいます。

【出典・参照元】

臨床心理学の源流―フロイト・スキナー・ロージャズ ロバーツ D.ナイ(著),河合 伊六(翻訳),出版社:二瓶社

カール・ロジャーズ カウンセリングの原点 諸富 祥彦(著),出版社:KADOKAWA

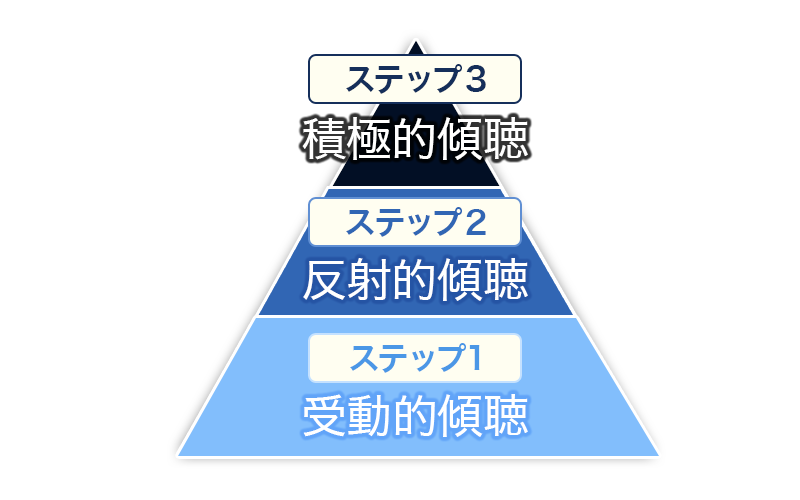

2.傾聴を身につけるための3つのステップ

傾聴は3つのステップで身につけることができます。それぞれのステップで、相手の話を十分に聴けるようになったと思ったら、次のステップに行きましょう。

| 1:受動的傾聴 | 相手の話を丁寧に聴き続ける |

| 2:反射的傾聴 | 相手の状態に合わせて反応して聴く |

| 3:積極的傾聴 | 相手に働きかけるように聴く |

大まかにはこの通りですので、すぐに実践できるよう具体的に示していきます。

※傾聴できているとき、話す割合は、話し手対聞き手が「9対1」~「7対3」になります。圧倒的に相手が話すことになりますので、この割合以上にあなたが話していたら、話し過ぎかもしれません。

2-1.ステップ1「受動的な傾聴」で信頼の土台を築く

このステップ1では、「心に耳を傾ける」という傾聴の基本姿勢を学びましょう。

相手のために聴き、相手のために聴き続けます。そして相手の話を受け止めながら聴き続けることには、集中力とエネルギーが必要です。

そのため、このステップで話を聴く、聴き続けることに慣れましょう。

【受動的傾聴のポイント】

- 相手を尊重し、相手のために「心に耳を傾けて」聴く

- 相槌や頷きを返すことで、相手が話しやすい雰囲気を作る

- 目や表情でも反応し、アイコンタクトで聴いていることを表現する

- 相手の言葉が出るまでの、長めの間や沈黙を保つ

- 相手の非言語(表情、姿勢、ジェスチャー、呼吸)に表現される話も観察する

- 相手が話しやすい雰囲気を作る

慣れるまではついつい、自分の事を話したくなったりするかもしれませんので、まずはステップ1のように、相手の話を聴き続けることを実践してみましょう。

2-2.ステップ2「反映的傾聴」で安心感を与える

鏡のように相手に反応を返しながら聴く方法が、反映的傾聴です。

ステップ2では、ステップ1の基本姿勢を土台として、さらに相手への関心、受容、肯定といった姿勢が伝わるように聴いていきます。

相手の鏡のように反応を返すことで、相手はさらに自分を認め、より深く自己対話でき、より深く心を開きやすくなるでしょう。

【反映的傾聴のポイント】

- 相手の感情を受け取ったことを伝える

①相手が使った言葉で『○○なのですね』と伝える

②相手の言葉には関係なく『○○と感じました』と受け取ったことを伝える - 相手の話を要約して伝え、状況や感情を確認してすり合わせる

- 話を聴きながら、もしも自分が同じ状況だったら?同じ立場だったら?と想像し、自分ごととして話を捉え、より深く共感しながら聴く

- 表情、姿勢、ジェスチャーを合わせることで、無意識レベルでの共感を示す

ステップ2では、話を聴くことに加えて、相手と同じ気持ちになっていることを伝えられたり、相手の話を齟齬無く聴いていることの確認もできます。

そして無意識レベルの共感は、相手がさらに深く自分を認め、受容するのに必要な安心感を作っていきますので、ぜひ実践してみましょう。

相手の表情、姿勢、ジェスチャーなどに合わせることを「ミラーリング」と呼びます。また、この「ミラーリング」はNLP心理学という心理学のスキルにもなります。

NLPとは、Neuro Linguistic Programming(神経言語プログラミング)の略でビジネスやプライベートなど様々な領域で優れた結果や目標達成に役立つ心理学のことをいいます。

詳しくはこちらの記事で紹介しておりますのでぜひご覧ください。

2-3.ステップ3「積極的傾聴」で相手の本音を引き出す

基本姿勢や安心という土台を作ることが出来たら、ステップ3となる、積極的傾聴を行っていきます。

積極的に相手の話を聴いていることを伝え、話しやすさを作り、さらに話を引き出すように働きかけるのです。

ステップ1と2に加えて、以下を行いましょう。

【積極的傾聴のポイント】

- 意識的に関係を築くために、相手に合わせる

- 相手がさらに話を続けやすくなるような言葉をかける

(話す際のスピード、リズム、テンポ、間(ま)の取り方、声の大きさ、抑揚、高低、強弱や話を聴いているときの呼吸など)

「もっと詳しく教えてください」

「具体的にはどういうことですか?」

ステップ3のように、意識的に相手に合わせて行くことは、類似性の法則を思い浮かべていただくと、効果的なことがわかるでしょう。

人は自分に似た存在に対して、親近感、安心感、共感、信頼感を抱くというものです。そのため、類似性の法則を活用したコミュニケーションを行うことが、非常に大きな効果を発揮します。

また話を続けられるように言葉をかけることは、「話してもいいんですよ」という許可になり、相手を肯定する行為にもなります。そのため、コミュニケーションがより円滑になります。

ここまで見てきたような、相手が話しやすい雰囲気をつくりながら聴くことで、共感・確認・言葉がけ・質問といったことを繰り返していき、傾聴が成り立っています。

3.傾聴の心理状態「5つのポイント」

傾聴にベストな心理状態を作りましょう。

相手の話を心から聴くことは、雰囲気作りや集中力、相手への関心が重要ですね。そのためには、自分の心理状態を作ることが役立ちます。

これからご紹介するポイントを抑えているかどうかは、良い聞き手になれるかどうかを決定づけますので、早速確認しましょう。

3-1.新しい気持ちで聴いている

自分は相手に対して、新しい気持ちで向かえているのか?必ず確認しましょう。特に直前に嫌なことがあったりすると、多くの人がその心理状態を無意識に引きずっています。

ですので、直前までの気持ちをリセットしましょう。それにより新しく気持ちを作りやすくなります。そのために効果的な方法の一つが深呼吸です。

【深呼吸を行う】

- 深呼吸を10回以上行う

- 深呼吸している時は、呼吸に意識を向ける

- ゆっくりと呼吸を繰り返す

深呼吸以外でも、好きな音楽を聞く、体を動かすなど、気持ちが切り替わる方法ならなんでも大丈夫です。

相手の話を、新しい気持ちで聴けるよう心理状態を整えましょう。

3-2.意図の設定があなたの心理状態に影響する

コミュニケーションにおける意図を決めましょう。意図とは、相手に対してどのように接するかという姿勢です。どのようにを決めることで、脳や無意識が方向付けられ、あなたの思考、感情、行動は意図に沿ったものになっていきます。

不思議ですが、傾聴する際にも意図を設定しているかどうかで、あなたの姿勢や聴き方、心理状態に違いが生まれます。

【意図(どのように)の例】

- 心に寄り添いながら聴く

- とても大切な人だと思って聴く

- 集中して聴く

- 理解と共感の姿勢を大切にする

- 「否定せず」「受け止め」ながら聴く

- 感謝しながら関わる

- リラックスして聴く

- 心をオープンにしている

- 笑顔があふれるように聴く

- その場を楽しんで聴く

など

心に余裕を持てない時ほど、意図を設定することで、心理状態をプラスに変えることができるようになりますので、ぜひ実践してください。

3-3.興味、喜び、好奇心、感謝を感じる

興味、喜び、好奇心、感謝を感じ取りましょう。短時間で気持ちを切り替えたり、ベストな心理状態になりやすくなります。

それにより、自然と相手を尊重し、心に耳を傾け、よく聴き、深く理解し、共感することができます。

そのために以下を行いましょう。

【興味、喜び、好奇心、感謝の状態につながる方法】

- 過去に興味、喜び、好奇心、感謝を感じた時のことを思い出す

- 今から会う人は大切な人だとイメージする

- 心の中で「あなたに会えて良かった、嬉しい」と喜びを感じる

- 心の中で「あなたのことをもっと知りたい」と興味、関心、好奇心を感じる

- 出会えたこと、一緒に過ごせることへ感謝する

- 一期一会を意識して、その有難さを感じる

など

この方法を身につけると、短時間で心理状態を変えることができるようになります。

3-4.マイナス要素を解消する

あなたの意識がどこに向いているか確認しましょう。

意識がマイナスに向いていると、相手の話に集中できなくなります。そこで以下のような質問を使い、まずは自分の状態を確認しましょう。

【自分の状態を確認する質問】

- 今どこに意識が向いているか?

- 今何を考えているか?

- 今何を感じているか?

- 相手の話に集中できる状態か?

- 傾聴を妨げる要素はないか?

など

もしもマイナス要素がある場合は、それを解消しましょう。

3-5.相手の感情と自分を切り離す

共感力の高い人ほど、傾聴しながら相手が感じているマイナスの感情を自分の感情として受け取ってしまうことがあります。

それにより、あなたの心理状態がブレたり、感情移入してしまうなど、傾聴を妨げる原因になります。

そのため、相手の感情は相手のものであることを意識しましょう。

4.相手が心地よく話せる方向から聴く

相手との物理的な位置関係に気を配りましょう。例えば、相手の右側に座る(立つ)、左側に座る(立つ)など。

相手との関係性や、どのような場所でコミュニケーションを取るかにもよりますが、相手との位置関係に気を配れるようになると、傾聴しやすくなります。

人は過去の体験から、相手との物理的な位置関係で精神状態に変化が生じます。例えば小さい頃に両親に怒られた時、いつも右側(右耳の側)から厳しい言葉を言われ続けた場合、声により右側からの刺激とマイナスの感情が紐付いてしまうなど、人によっては大きな嫌悪感を抱くこともあるほどです。

もちろん、その逆もあります。左側から話しかけられると心地よくいられるなど。

このように人は、物理的な位置関係と心理状態が密接に関係しています。そのため相手との物理的な位置関係に気を配ることで、相手が話しやすい状態を作ることができます。正面に向き合っている場合は良いのですが、相手の横に座る場合は意識して気をつけたいポイントになります。

【相手の身体のどちら側から話すかを決める方法】

- どちらから話しかけるのが心地よいか、相手に尋ねる

- 相手の反応を見て、どちらから話しかけられるのが心地よいか、自分で確認する

もしもあなたがカウンセラー、セラピスト、コーチ、コンサルタントでしたら、クライアントに教えてもらうのも、効果的な方法になります。

5.傾聴時に気をつけたい信頼関係を壊す10の聴き方

気づかずにやってしまいがちな、傾聴にNGな聴き方をご存知でしょうか。

相手のためにと思っていても、思わずNGな聴き方をしてしまうことがあります。その瞬間に相手は違和感を覚え、心を閉ざしたり、話すことをやめてしまうこともあるほどです。

そこで以下に、傾聴において注意したいポイントをご紹介します。

【傾聴で気をつけたい主なポイント】

- アドバイスする

- 説得する

- 同情する

- 自分が話しすぎる

- 否定、批判、反論

- 話を遮る、言葉をかぶせる

- 無反応

- 話に集中できていない、別のことに意識が取られている

- 間(ま)や沈黙を大切にできない、我慢できずに話をしてしまう

- 聴きたいことを聴く、話を誘導してしまう、自分のためだけに聴く

など

あなたが親切心や心配という優しい気持ちから発するであろう『でもね』『こういう場合はさぁ』『本当にそうかな?』という切り返しは、丁寧に傾聴を進めて完成した信頼を、一瞬で破壊します。

「相手の反応は自分のコミュニケーションの成果」という言葉がありますが、相手の反応を通して、自分のコミュニケーションが上手くいったかどうかが分かります。

例えば、お互いに興味や好奇心、信頼感を持って深いコミュニケーションを取れていれば、あなたの傾聴は上手くいっていると判断できます。しかし、あなたに対する相手の反応や感情に、拒絶や違和感がある場合、あなたのコミュニケーションが、その反応を生み出した可能性が高いと考えることができます。

まとめ

傾聴とは、あなたの仕事、人生、人間関係を豊かにするものです。

あなたが傾聴することで、コミュニケーションが円滑になり、相手をより深く理解し、気持ちを汲み取り、共感することができます。それは良好な人間関係を築き、時に解決が難しいと思うような人間関係の解決にも効果を発揮します。

ここで気づきたいのは、あなただけでなく、相手やその周囲の人々にも良い影響があるということです。

このように円滑なコミュニケーションを取れる様になると、職場や日常のコミュニケーションにおいて、仲間、部下、家族、恋人、友人の悩みや問題解決のサポートもできるようになるのです。

あなたが傾聴することで、相手は自己理解が進み、自己重要感を高め、より良い人生や、悩みの解決に向けて、必要な行動や変化を生み出せるなど、とても多くの効果があります。

どんなにコミュニケーション能力が高くても、相手を理解し、深い信頼関係を築くためには、傾聴が不可欠です。相手が本音を話してくれることで、新しい一面を知ることにつながり、あなたの世界も広がることでしょう。

このメディアサイトLife&Mind⁺を運営するNLP‐JAPANラーニング・センターは、コミュニケーションを円滑にしたり、相手との信頼関係構築の方法をNLP心理学の講座を通して提供しています。

NLP心理学にご興味のある方は、下記の無料レポートや、人気の体験講座にご参加ください。

10万名以上の方がダウンロードしている無料レポートはこちらから。

↓

人生とビジネスでステージを高める心理学NLPの秘密

実践心理学NLPの体験講座はこちらからご覧ください。

↓

NLP体験講座(東京・名古屋・大阪・福岡・オンラインで開催中)