「あの人のことを考えただけで憂鬱になる」

「会社の人間関係に疲れた」

「嫌がらせをされて腹が立つ」

多くの人が、職場の人間関係で、

このような思いを一度や二度は経験されるようです。

実際、職場での人間関係は、「仕事を辞めたいと思う理由」や「職場を退職した理由」のアンケート調査の多くで上位に入る項目です。

この記事を書いている私も、

かつて職場の人間関係に悩んで、退職するという経験をしました。

当時、うまくコミュニケーションできるスキルもなく、どんな人でも受け入れられるほどには自分の器は大きくなかったからです。

「人生で起こる悩みは、人間関係に起因する」

心理学者のアルフレッド・アドラーがこう言っているように、

人間関係の悩みは、私たちから切っても切れないものなのでしょう。

そうであれば、対処する力をつけていくことが大事ではないでしょうか。

具体的にはこの2つの力です。

- 問題を解決したり、未然に防ぐための

「対人能力・対人スキル」を身につけていくこと - 嫌な相手やいざこざに動じないくらい、

「メンタル(自分の器)」を磨いていくこと

そこでこの記事では、人間関係の対処法や考え方をご紹介させていただくことにしました。

特に、実践心理学NLPを参考にした方法は、自分のメンタルを成長させていくことにとても有効です。人間関係の根本からの解消に、効果を期待できるでしょう。

目次

1.これを知らないと苦労する。人間関係の「超重要ポイント」

まずは、私たちの人間関係を左右するのは一体なんなのかを押さえていきましょう。

人間関係を良くしたり、悪化させたりする要因はたくさんあって、例えばコミュニケーションは重要な要因の1つです。ただし、それらの「根っこ」にある要因をわかっているかどうかは大きな違いです。

ここがわかっていなければ、こじれた関係を良くしようと四苦八苦しても、根本解決にはなりません。

1-1.人間関係を左右する「価値基準」とは

人間関係の良し悪しに、

大きく影響する要素があります。

それが「価値基準(価値観)」です。

価値基準とは、自分が正しいと思っている、物ごとの判断基準だったり、

大切にしている物ごと・考え方のこと。

私たちの目的や方向性にも影響を与えていて、

行動の動機にもつながっているのです。

例えば、ある人にとって【人生】の価値基準(大切にしていること)が以下だとします。

「人間関係」「仕事」「趣味」「お金」「出会い」

またある人にとっては・・・

「挑戦」「自由」「仕事」「人間関係」「健康」

こんな風に人によっても異なり、そして順番があり、

より上位にある価値基準が、自分にとってより重要なものなのです。

そしてより上位にある価値基準が満たされていくと、

「人生の充実度」「人生の満足度」につながっていくことになります。

つまり、私たちの思考や行動の奥深くには、

「価値基準を満たしたい」という動機があるのです。

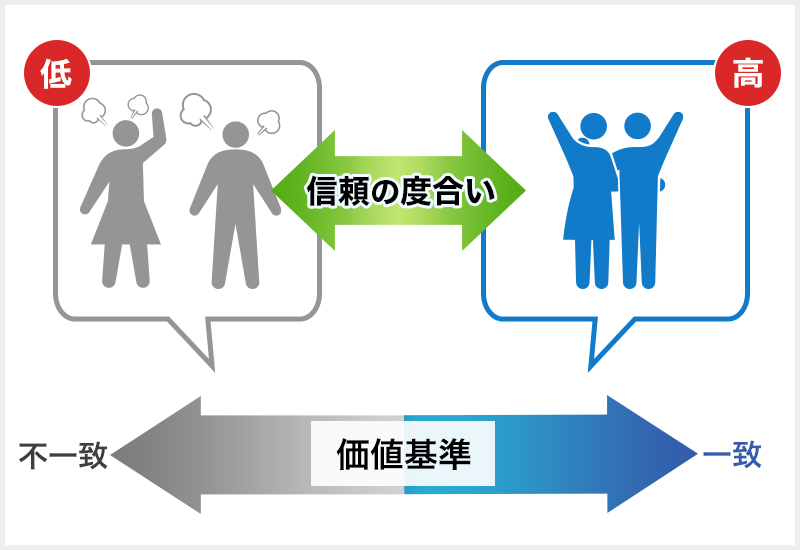

ではこの価値基準が、人と人との「関係性」にどのように影響しているかというと・・・

このように、価値基準の一致度合いによって、信頼の度合いも変わっていくと考えられます。

そして、お互いの価値観を知っていてお互いに尊重できている関係性や、お互いの価値観が一致している状態というのは、とても強い信頼関係が生まれていくことになります。

1-2.人間関係がこじれる原因も「価値基準」だった

価値基準の一致度合いで、信頼の度合いが決まるということは、

人間関係がこじれてしまう大きな要因は、もうお分かりかもしれません。

お互いの価値観の不一致。

あるいは相手の価値基準を否定したり、軽視してしまうことなのです。

例えば、人生の価値基準(大切にしていること)が「家族」だ、という人が、

家族の時間より、仕事を優先するようにと上司に言われたら、「この人と働くのはちょっと居心地が悪いな…」と感じるでしょう。

家族のことを悪く言われたりしたら、その相手のことを「許せない」とさえ感じるかもしれません。深刻な場合は、取り返しのつかないことになってしまいます。

離婚やグループの解散などで、「価値観の不一致」が理由に挙げられることがありますよね。

お互いが「大切にしていること」がズレてくると、そのまま一緒にいること、活動することで食い違いが重なっていき、精神的にも辛くなってきてしまうのです。

そして、関係性にヒビが入ったり、雲行きが怪しくなってしまうのは、そもそも、お互いに相手の価値基準を知らないために起こることもよくあります。

自分にとって正しい、大切だと思っている価値基準でも、

他の人には、他に正しい、大切だと思っている価値基準がある。

このことを知っておくだけでも、人間関係、コミュニケーションで起こる摩擦を防ぐことができるでしょう。もちろん相手との関係性を良くしていくこともです。

2.知っておきたい2つの心理。職場の「困った人」との付き合い方

職場の人間関係のトラブル、摩擦、悩み。

こうしたものは、「価値基準」の違いから生まれるものが多くあります。

一方で…

- 理由もわからず嫌がらせされている

- 邪魔されたり、自分の発言に反対される

- 何かとマウントを取られる

こんな風に、ちょっと理不尽にも思えるような目にあっている方もいるかもしれません。

どうして人の嫌がること、人を困らせることをしてしまうのか?

いわゆる「困った人」の、その言動の裏側にある心理を知っておくことで、

相手への見方や接し方を変えることにつながります。

2-1.自己重要感が満たされていない

自己重要感とは、

自分のことを価値ある存在だ、重要な存在だと認められる感覚・感情のこと。

この感覚を満たすのは、「自己承認」と「他人からの承認」です。

自己重要感を泉に例えると・・・

泉の水が豊富に湧き出て満たされている時は、人にもその水を与えることができる状態ですが、水がなくなると周囲から満たしてもらう必要があります。

最悪、干上がったカラカラの状態になってしまうと、自分が存在している価値すら感じられないくらい深刻な状態になりかねません。

それだけ私たちにとって、自分への承認は大事なことなのです。

本来、私たちは自分で自分を承認するために努力をしたり、労ったりと、健全な方法で自己重要感を満たすことができるのですが、

自信を失ってしまったり、セルフイメージ(自己認識)が低い状態の時には、自分で自分を承認することができません。

すると、他人から認められるために、

はたから見ればちょっと痛い行動だったり、時には迷惑だと思われるような行動、人への嫌がらせとなる行動さえとってしまうこともあるのです。

例えば・・・

- 人を批判したり否定して、自分の価値を高める

- 体調を崩して相手の関心を引く

(大丈夫?と気にかけてもらう、丁寧に扱ってもらう) - 話題を奪う、自慢話、話の中心になろうとする

もしも、これまで良好な関係だった人が、急に妬んだり不満を言うようになってきたとしたら、「自己重要感が満たされていないのかもしれない」と考えることができます。

自分の大変さや忙しさをアピールしたり、こんなに頑張った、と頻繁に口に出す方がいれば、人からの承認が必要になっているサインだと捉えることができるでしょう。

頑張っているのに、報われない、誰にも認めて貰えない…

そんな状態なのかもしれません。

放っておいてしまうと、どんどん自己重要感が下がってしまう可能性もあります。

自己重要感は、ほとんどの人が完全には満たされていませんから、誰もが承認を求めているのです。

このことを知っておくだけでも、嫌がらせをしてくる相手や困った言動をとる人に対しての見方や、接し方も変わってくるのではないでしょうか。

2-2.感情のコントロールができない・劣等感がある

負の感情を人にぶつけてしまう、イライラを態度で表して周囲を不快にしてしまう。八つ当たりなど、理不尽な言動をとってしまう・・・。

こうした言動を起こしてしまう裏側には、

一時的なものでしたら、体調不良やストレスがかかっていると考えることもできます。

よくある場合は、精神的に未成熟で、感情がコントロールできない。

あるいは劣等感があって、「不安」「恐れ」「自信のなさ」が強く出てしまう。

こんな心理状態があったりします。

例えば・・・

- 周囲を不快にさせるくらい、怒りの感情を出してしまう

- 立場の弱い人に八つ当たりする

- マウントを取りにくる

- 不平不満、怒りを態度で表す

→怒りで視野が狭くなってしまい、

周囲から自分がどう見られるか、どんな影響を与えるかが考えられない。

感情がうまくコントロールできなくなって、周囲にぶつけてしまう。

→不満や怒りがあるけれど、当の本人に面と向かって言うのは

反論されたり否定されそうで怖い。

弱い人に八つ当たりして解消しようとする。

→自信のなさや劣等感、不安を、

自分が人よりも優位に立つことで解消しようとする。

→言葉で言い返したり主張する自信がない、反発されるのが怖い。

何も言わずにただ黙り込んだり、納得いかない表情で相手にわからせようとする。

子どもの頃は、泣いたり駄々をこねれば自分の都合が通ることもありました。

しかし大人になれば、何か納得のいかないことがあれば、話して解決していくものですし、「恐れ」「不安」「怒り」などの感情は、ある程度コントロールができるようになっていきます。

そのコントロールが特に難しい人は、精神的に未成熟な部分が残っているか、過去にひどく傷ついた経験があって、劣等感を感じているのかもしれません。

また同じように傷つくことから自分を守るために、無意識に困った振る舞いをしてしまうことが考えられます。

3.職場の人間関係の悩み・トラブルを解消するには?

会社にお勤めの人なら特に、人生で多くの時間を過ごす職場。

そこでの人間関係が良いか悪いかは、仕事の成果や、日々の充実度に大きく関わります。

トラブルを未然に防いだり、関係性を良くしていくためには、この2つを磨いていくことが必須です。

- どんな人でも攻略できる、対人スキル(コミュニケーションスキル)。

- どんな人も気にならない、動じないメンタル。

相手との関わり方(コミュニケーションの取り方)を変えることで、関係性を180度変えていくことも可能です。

トラブルに見舞われても、理不尽な上司の下についたとしても、自分の器を広げることで人付き合いが格段に楽になります。

それぞれ磨いていくほど、より難しい問題にも対処できるようになっていくものです。

この章では、そのために外せない「基本」のスキルや考え方を厳選してご紹介したいと思います。ぜひ活かしてみてくださいね。

3-1.対人スキルを磨く① 相手の自己重要感を満たす

関係性を良くしたいと思う相手の自己重要感を満たしていくこと。

これを積み重ねていくと、驚くほどの効果を実感することになるでしょう。

『自己重要感』とは、前述のとおり私たち誰もが持っている承認欲求です。

そして自己重要感が満たされていないと、

最悪は、自分の存在価値を見失ってしまうくらい重要なもの。

それだけ強い「承認欲求」をあなたが満たしていくと、

相手にとってあなたは「なくてはならない存在」になっていきます。

自己重要感を満たす、一番シンプルな方法は・・・

- 褒める・賞賛する

- 感謝を伝える

- 認める

- 労う

- 励ます

こんなに簡単なことが?と思うかもしれません。

しかし、仮にあなたに対して、敵意を抱いているような人であっても、

自分に対する承認を否定することはできず、賞賛には抗えないものなのです。

自己重要感は、信頼関係を築くためにはぜひ押さえておきたい要素です。

コミュニケーションの中で意識して積み重ねていくと、人間関係が変化していくことを確実に実感できるはずです。

3-2.対人スキルを磨く② 多角的な視点を持つ

多角的な視点をもつことで、コミュニケーションの精度が格段に上がります。

人間関係のトラブル、コミュニケーションの食い違いなどは「自分の視点」だけで物ごとを捉えたり判断してしまうことからも生まれていくからです。

具体的には、以下の3つの視点を使って物ごとを捉え、コミュニケーションをとっていきます。

- 自分の視点

- 相手の視点

- 第三者の視点

自分視点だけでは、独りよがりになってしまうことがある。

相手視点を取り入れて、相手の考えに思いをめぐらせると、

win-winの関わりを目指すことができる。

そして第三者の客観的な視点や、批判的な視点を加えることで、

自分と相手との間に起こっている状況が見えてきたり、お互いにとって望ましい結果は何か?が見えてくる。

特に人間関係でトラブルが起こっている時、誰かと関係がこじれてしまっている時などには、相手の視点や客観的な視点を取り入れることが、役立つことは間違いありません。

この手法は、元はセラピーから生まれたもので、

それをNLPという心理学でさらに応用・発展させたものです。

人間関係だけでなく、交渉やプレゼンなど、利害関係のある場でのコミュニケーションが多い方にとっても必須のスキルです。

3-3.対人スキルを磨く③ 価値基準を押さえる

人間関係を左右する「価値基準」。

そして相手の価値基準を尊重することは、

関係のこじれを防ぐ以上に、相手との信頼関係を強力にしていく大事なポイントです。

何はともあれ、関係性を良くしていきたいと思う相手の価値基準を知ることからです。

質問で引き出していきましょう。

「仕事」「人間関係」「人生」「パートナー」「結婚」など・・・

あらゆる要素にそれぞれ価値基準があって、

- 大切にしていること

- こだわっていること・譲れないこと

これらを尋ねることで知ることができます。

例えば、職場の上司の方の価値基準を知りたいと思ったら

「仕事で大切にしていることってなんですか?」

「仕事でのこだわり、譲れないことってなんですか?」

こんな風に会話の中で聞いてみましょう。

仮にその方の価値基準が「期日を守る」だったとします。

そうすると、期日や締切にルーズな人に対しては、おそらくいい気分はしませんし、そういう人の評価は低くなる可能性もあります。

この上司の方とスムーズに仕事をしていくためには、期日や締切を守ること。

もしも間に合わない場合は、必ず相談して、期日を重視していることをちゃんと伝えるのが、信頼を得ていく秘訣です。

このように、相手の価値基準を知ることで、相手への関わり方(何をして、何をしないか)がわかってくるのです。

3-4.メンタルを磨く① 反面教師として自分の糧にする

嫌がらせや困ったことをしてくる人も、反面教師と思って見れば、自分にとって完全にマイナスではなく、プラスの側面を発見することができます。

なぜなら反面教師には、こうしたことを教えてくれる役割があるからです。

- 問題を通して、あなたを成長させてくれる

- こうなってはダメだ、というお手本を示してくれる

反面教師として相手の存在を受け入れると、今まで顔を見るのも嫌なくらい苦手だった相手が、不思議と気にならなくなる、ということが起こっていきます。

特に、「敵か味方か」という二極の人間関係になりがちな方にとって、人間関係の幅を広げてくれる考え方です。

また、心理学には「投影」という考え方があります。

自分の抱いている感情が、相手の抱いている感情だと思ってしまう、心の機能のようなものです。

例えば、あなたが「Aさんのことが嫌いだ」と思っているとします。

それを「Aさんがあなたのこと嫌っている」と思い込んでしまうのです。

理不尽な嫌がらせをしてくるような相手に対して、実は自分が相手を嫌っているのだ、とは思いづらいかもしれませんが、

ひょっとして投影をしているのかもしれない・・・

と思ってみることは、客観的に自分の感情を捉えたり、相手との関係性を捉えることにとても役立ちます。

3-5.メンタルを磨く② 相手のレベルに合わせない

嫌がらせを受けたり理不尽な思いをしたときこそ、自分を成長させる機会です。

不当に嫌がらせを受ければ、怒りたくなったり悔しくなるのは当然です。相手を恨んだり、「やられたらやり返す!」と、仕返ししたくなるかもしれません。

ですが、そこで踏みとどまって冷静に対処するために、このことを思い出してください。

- 自分まで相手のレベルに降りる必要はないこと

- 負けるが勝ちのスタンスで接すること

批判的な態度を取られる、マウントを取りにくる・・・

こうしたことをする人の心理は、「自信のなさ」や「劣等感」からきている場合が少なくありません。

自分の弱さを見せることができず、強く見せたり自分を守るために、人に攻撃的・批判的な態度をとってしまうのです。

こうした相手に対してやり返そうものなら、余計に相手の迷惑な行為はエスカレートしてしまう可能性があります。

「この人は今、自信を失ってしまっているんだ。」

「自分の弱い部分を守ろうとしているんだ。」

こんな風に考えて、相手が必要以上に迷惑な行為をしなくて済むように関わっていくことがおすすめです。

理不尽なことをしてくる相手を許すのは、正直言って簡単ではありませんし、時間もかかるかもしれません。

しかし、人を憎んだり、怒りの感情を持つことは、精神的に大きな負担になることや生活の質を落としてしまうことがわかっています。

例えば、不安や憂鬱、睡眠不足や集中力の低下などです。

さらに恨みや怒りの感情を持ち続けていくと、相手に対して「謝罪させたい」「復讐したい」という感情が出てくるようになり、それ(謝罪や復讐)を達成したい気持ちもどんどん強くなっていきます。

どんなに相手が理不尽であっても、あなたが怒りや恨みに駆られてしまっては、

嫌な相手に振り回されてしまっている状態です。

あなたの人生は、あなたが主人公です。

相手に主導権を奪われないように、しっかり握っておきましょう。

3-6.メンタルを磨く③ セルフイメージを高める

セルフイメージ(自己認識)を高めることで、周囲からの嫌がらせに傷ついたり、対人関係で悩むことが減っていきます。

セルフイメージとは、自分が自分をどのような人間だと思っているか。

そしてセルフイメージの状態は、自信や自己肯定感とも濃く関わっています。

セルフイメージが低いと・・・

- 人からのちょっとした言葉に傷つく

- 周囲との人間関係で、ひどく神経をすり減らす

- 必要以上に周囲に気を遣ったり、気にしてしまう

普通なら気にならないような言葉に傷ついてしまったり、相手は何も意識をしていないのに、相手から嫌われているのでは?と勝手に思い込んでしまったりします。

こうした状態だと、人と接するのにとても疲れてしまうかもしれません。

心理学NLPの視点では、セルフイメージは、対人関係だけでなく人生全般に影響していて、

人生を決定づけるほどの重要なものと考えられています。

例えば、自分が就く仕事や、付き合う人、手にする収入に至るまで・・・

自分のセルフイメージに相応しい状況や選択を、無意識に作り出している可能性が高いのです。

職場の人間関係だけでなく、今の自分の状況や環境を振り返ってみた時に、

「今の自分に満足できていない」

もしこう思うのでしたら、もっと理想的な状態になるために、

それに相応しいセルフイメージに書き換えていくことが有効です。

セルフイメージを変えていく(高めていく)方法はいくつかありますが、

人間関係の中でおすすめしたいのは、少し背伸びした人間関係の輪の中に入っていくことです。

「あなたは、一緒に過ごす時間が最も長い5人の友人の平均になる」

(ジム・ローン:アメリカの起業家、コンサルタント)

思考や言葉使い、価値観や収入など・・・

ジム・ローンの言葉のように、私たちは多くの部分で、最も一緒にいる人たちに影響を受けるようになっていくと言われます。

もしも、自分が最も時間を共にする人たちが、ネガティブな考え方や言葉をよく発する人だったとすると、自分も知らず知らず影響を受けて、ネガティブな考えや言葉を当たり前のように発してしまうようになっていきます。

もっと自分のセルフイメージを高めていくなら、自分がこうなりたいと思うような人たちと過ごす時間を増やすようにしていきましょう。類は友を呼ぶ、です。

4.人間関係の悩みを解消するために「真剣に自分を変えたい方へ」

「他人と過去は変えられない。変えられるのは自分と未来だけ」

心理学者エリック・バーンの有名な言葉です。

相手が変わるかどうかは相手次第。

人間関係の悩み、問題を根本的に解決したいのであれば、自分を1、2段階上のレベルに成長させていくこと、自分を変えていくことが欠かせません。

そのためには、

- コミュニケーション能力を高める

- 自信をつける、セルフイメージを高める

- 自分の思考、感情、行動のパターンを変える

こうしたことが必要で、記事の中では、そのための方法や考え方をご紹介させていただきました。

今の状況を、これからの状況を変えていきたいのなら、自分から変えていくしかありません。

ぜひ役立てていただければ嬉しく思います。

そして、思い切って大きく自分を変えたいと思われる方は、記事でも触れたNLPを取り入れていくこともおすすめです。

NLPというのは、以下のようにかなり広いテーマを扱っていく実践心理学で、

自分の人生のステージを引き上げていくことに役立ちます。

- 他者とのコミュニケーション

- 自分自身とのコミュニケーション

- セルフイメージを高める

- トラウマ、コンプレックスなどのマイナス面を解消する

- 健康面への心理的なアプローチ

NLPにご興味を持たれて、もう少し知ってみたいと思われる方は、以下もご覧になってみてください。体験講座では、記事でもご紹介したセルフイメージについて、価値観(価値基準)についてもポイントを学んでいきます。

- 9万人以上がダウンロード

『人気の無料レポート』 - 2時間半で学べるミニセミナー

『NLP体験講座』