あの人が声をかけるとみんなが動いてくれるけれど、

自分が呼びかけてもまったく人が動いてくれない。

いい提案をしたと思っていたのに、

「うーん・・・。」とイマイチな反応、反発が返ってくる。

一体何が起こっているのだろう?

どうして人を動かすことができないのだろう。

そんな辛い、悔しい状況に悩んでいるあなたのために、この記事を書きました。

それは私自身が、人を動かす力も自信もなくて、

本当に情けない思いをしたことがたくさんあるからです。

その情けない自分を脱出しようと、人を動かす力のある人を分析したり、真似したり、ヒントをいただいたりと試行錯誤をくり返してきました。

あなたがもし、悔しい思いをしているのでしたら、ぜひこの記事を活用してください。

人を動かすことができる人、できない人。

あなたもすでにお気づきの通り、その差はズバリ「説得力」の違いです。

そして「説得力」、つまり「人を動かす力」は、

その特徴を押さえてコミュニケーション術を磨いていけば、どんどん伸ばしていくことができます。

すると周囲の反応や対応が、今までとはまったく違うものになるでしょう。

あなたに好意的だったり、協力者を得られたり、あなたの思い描くような結果が実現することも・・・。

それは人を動かす『説得力』次第です。

1つずつ着実に実践していきましょう!

| 監修:日本コミュニケーション能力認定協会 | |

コミュニケーションの専門機関として “満足度99.3%” の『コミュニケーション能力認定講座』を開催。日本教育推進財団が監修し、19万人の指導実績に基づくコミュニケーション・カリキュラムは、信頼の獲得・リーダーシップの発揮・営業や交渉での成功・人間関係の構築に効果的。メディアからも注目されている。 | |

目次

1.説得力ある人の特徴は?人を動かす「普遍の3要素」

強制的にYESを言わせることではなく、快く動いてもらうこと。

動いてよかったと思ってもらえること。

つまり「人の心を動かす力」です。

では、人の心を動かすには、何が必要でしょうか。

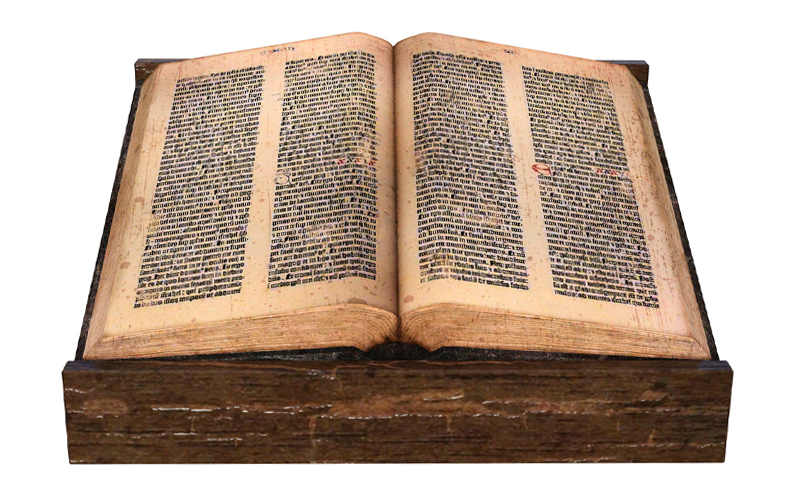

実は「人を動かす方法」は、なんと紀元前というはるか古代から、私たち人間が知りたいと願ってきたテーマです。

そして、それを解明したのが当時の偉大な哲学者であるアリストテレス。

著書「弁論術」の中でアリストテレスは、こんな風に書いています。

言論を通してわれわれの手で得られる説得には3つの種類がある。

1つは論者の『人柄』にかかっている説得であり、

1つは、聴き手の『心がある状態に置かれること(感情)』によるもの、

そしてもう1つは『言論そのもの』にかかっている…

さらにこのように続きます。

- (1)「人柄によって(説得を得る)」というのは、つまり、人柄の優れた人々に対しては、われわれは誰に対するよりも多くの信を、より速やかに置くものなのである。

- (2)「聴き手を通して(説得を得る)」というのは、言論に導かれて聴き手の心が、ある感情を抱くようになる場合のことである。われわれは苦しんでいる時と悦んでいる時、あるいは好意的である時と憎しみを抱いている時では、同じ状態で判定を下すとは言えないからである。

- (3)「言論そのものによって(説得を得る)」とは、言論が証明を与えている、もしくは与えているように見えることから生じる説得である。

参考:「弁論術」(アリストテレス著 戸塚七郎訳, 出版社:岩波文庫)

アリストテレスの言葉を要約すると、人を動かす(説得する)ためには、

- ① 人柄・信頼「エトス」

- ② 感情「パトス」

- ③ 概念・理論「ロゴス」

この3つの要素が重要だと言っています。

あなたも思い浮かぶかもしれません。

素晴らしいプレゼンで心を掴む人、ついついこの人の頼みならと協力したくなる人、この人が言うなら間違いないと信頼できる人。

説得力のある人は、必ずと言っていいほど、

この「普遍の3つの要素」をしっかりと持ち合わせているのです。

1-1.要素① エトス(好感度や信頼性)

エトスとは相手からの好感度や信頼性のこと。

言葉を変えれば「その人がどのような人か」「信頼に足る人か」です。

イソップ物語でも、日頃から嘘をついて騙していたオオカミ少年の言うことを、誰が信じたでしょうか。

つまり、あなたがどれほど素晴らしいアイディアを出したり、画期的な商品をプレゼンしたり、部下を指導したとしても、『エトス(信頼性)』が得られなければ、人の心は動かないのです。

何事においても、まず信頼を与えることは非常に大切だと心得ておきましょう。

信頼を与えるには、当然「実績」であったり「人柄」や、日頃の関わり方なども大切な要因です。

その上で、「コミュニケーション」の方法次第で、信頼や好感を得ていくことができるのです。

1-2.要素② パトス(感情を動かす)

パトスとは、聴き手の感情を起伏させて、いかに心を動かすかです。

あなたがどれほど信頼されていても、その話に心が動かなければ行動にも繋がりません。

心理学者のフロイトによると、

人の行動は「快楽を得ること」と「苦痛から逃れること」の2つに基づくとされます。

つまり、

- 快楽につながる感情

・・・達成感、喜び、充実、勝利、賞賛、自信など - 苦痛につながる感情

・・・失敗、孤独、失う、痛み、不安など

これらの感情に働きかけることで、私たちは行動に促されるのです。

例えば琴線に触れるようなストーリー、情熱的な語り、驚くようなエピソード、

あるいは相手のモチベーションのスイッチを押すような

強力な言葉など・・・

感情に訴える方法はたくさんあります。

1-3.要素③ ロゴス(論理的な証明)

ロゴスとは、話そのものが論理的か、その話には確証があるかということ、

あるいは、相手にとってわかりやすく理解できる言葉で語られていることです。

人の心を動かすのは感情ですが、その話が事実なのか、確証はあるのかが、人の決断に大きく影響します。

たとえ、「この商品はみんなが買っている人気の商品ですよ」と言われば興味を惹かれますが、その「みんな」がたったの5人だけだった・・・。

そうとなれば、話自体の信憑性や確証はなくなってしまいますよね。

「なるほど。」「確かに。」

と相手が納得してくれてこそ、人を動かすことができるのです。

2.説得力を磨く!「人を動かす」10のコミュニケーション術

あなたが説得力をアップするためには、紀元前から伝わり続ける「普遍の3つの要素」を高めることが最短距離です。

エトス(好感・信頼)、パトス(感情を動かす)、ロゴス(論理的な証明)。

説得力ある人の特徴である、これらの要素をアップするコミュニケーション術を磨いていきましょう。

2-1.好感度・信頼を与える

相手に信頼を与える大きなポイントは

「非言語コミュニケーション(ノンバーバルコミュニケーション)」の要素をどう活かすかです。

これにまつわるある研究をご紹介しましょう。

アメリカのコミュニケーション学者のレイ・L・バードウィステルの研究によると、

「二者間の対話では、言葉(言語)によって伝えられるメッセージ(話の内容)は、情報全体の35%にすぎず、残りの65%は、話しぶり、動作、ジェスチャー、相手との間の取り方など、言葉以外(非言語)の手段によって伝えられる。」

私たちは、相手とのコミュニケーションや、相手の話を聞く上で、

言語よりも非言語からの情報が優先的に伝わるということがわかります。

多くの人が日頃あまり意識していないのが「非言語コミュニケーション」です。

ここを意識的に使っていくことで、相手へより強力にメッセージを伝えていきましょう。

2-1-1.「3秒・30秒・3分の法則」

相手を見て「約3秒」以内に直感が働き、「30秒」で確認し、「3分」で決定づける。

人が、相手に対する印象を決めるまでの時間とプロセスの法則です。

また、諸説ありますが、

人物の第一印象は初めて会った時の3〜5秒で決まる。

そしてその印象を覆すには、7回以上もの機会が必要だとも言われます。

つまり、それほど見た目というのは大きく影響を与えるのです。

一瞬で相手のイメージに植え付けられるわけですから、初対面の相手に信頼を与えたいのであれば、出会ってから3分以内が大事。そのためのポイントを押さえておきましょう。

- 3分以内で好印象や信頼を与えるポイント

一番初めに印象を決めるのは、

その人の姿形(服装、見た目)や表情、姿勢などの非言語です。

| 姿形 | 服装や身だしなみは当然のこと、髪型やヒゲなども清潔感あるように整えます。 |

|---|

| 表情 | 笑顔には、相手の警戒心を解く力があり、そして笑顔は相手に伝染するとされます。 |

|---|

| 手を広げる・握手 | 手を広げて相手を迎え入れるのは、「やあ、待っていたよ」という歓迎のサインです。 握手をする場合、お互いの手の向き(どちらかが上か下か、どちらも横向きか)で、無意識に両者の関係性を示すと言われます。 自分が有利な立場に立ちたいのであれば、手の甲を上に向けて差し出し、握手します。 ※交渉シーンでの駆け引きなどでなければ、相手と自分との関係に見合った握手をするのが礼儀です。 |

|---|

2-1-2. サティア・カテゴリーの使い分け

家族療法の権威、バージニア・サティアは、人物像によってコミュニケーションのスタイル(特徴)を5つのカテゴリーに分類しました。これをサティアカテゴリーと言います。

【5つのカテゴリー】と、それぞれの【非言語コミュニケーションの特徴】を表したのが以下です。

| プラケイター (ご機嫌とり) | 仲間を求め、人から好かれることを望んでいるように見える人 | 非言語コミュニケーションの特徴 |

|

|---|

| ブレーマー (非難する人) | 支配的、自分にパワーがあることを誇示する | 非言語コミュニケーションの特徴 |

|

|---|

| コンピューター (機械的な人) | 客観的に話す、第三者として捉える | 非言語コミュニケーションの特徴 |

|

|---|

| ディストラクター (注意をそらす人) | ユーモアや突拍子も無いコメントで周囲を混乱させる | 非言語コミュニケーションの特徴 |

|

|---|

| レベラー (率直な人) | 内面の感情と外面の行動が一貫している、裏表がない | 非言語コミュニケーションの特徴 |

|

|---|

相手に対して、どのような印象を与えたいかで、これらの非言語を使い分けることが効果的です。

場を和ませたいならプラケイターやディストラクターも有効でしょう。

信頼を与えたいのであれば、レベラーの非言語コミュニケーションを取り入れることです。

2-1-3. 場を掴む声と話し方のコントロール

声の力は人に大きな印象を与えます。

では、人を動かし、説得するにはどのような声や話し方が理想的でしょうか。

一般的に「金切り声」と言われるキンキン響くような声とは、耳障りだと感じさせる場合が多く、

TVのナレーションなど、聞きやすい声だと言われるのは、少し低めの落ち着いた響きがあります。

そこを踏まえて、以下の3つのポイントを押さえた声や話し方で説得力に磨きをかけましょう。

- 低めの落ち着いた声

特に、最も重要なことを伝えるときに、低めの声で話す。 - 緩急をつけて話す(スピードのメリハリ)

ロジカルな話はテンポよく、重要なメッセージはゆっくりと話す。 - 間を使う

重要なメッセージの前に「間」をおき沈黙を作ることで、聴き手の注目を集める。

- 簡単!声のパワーアップトレーニング

私たちが発声する時は、主に喉の筋肉(声帯を動かす筋肉)と腹筋を使うと言います。

声が小さいと、「お腹から声を出せ」「お腹に力を入れろ」と言われたことがあるかもしれません。

人によく聞こえる声、力強い声の源はお腹(丹田)から声を出すことと意識しましょう。

丹田とはおへその5cm下あたり、下腹部の内側にある部位のこと。

ここを鍛えるには、意識的に凹ませたり膨らませたりを繰り返すだけでも効果ありです。

2-2.感情・心を動かす

「行動に起こさずにはいられない」という状況をどのようにつくるか?

それには説得の要素の1つ、相手の「感情」を揺り動かして、動機付けをすることです。

説得力の高い人は、例えばストーリーを語ることや、鮮明にイメージを描かせる言葉を巧みに操ります。

そうして相手に感情移入をさせたり、動機付けとなるポイントを確実に押さえていきます。

感情を揺り動かすようなコミュニケーションの手法を取り入れていきましょう。

2-2-1. 共感を呼ぶストーリー活用

ストーリーを盛り込んで印象強く伝える手法を「ストーリーテリング」と言います。

昔話がなぜ語り継がれているかというと、

ただの教えや説明ではすぐに忘れられてしまいますが、印象的なストーリーがあれば、人の記憶に残り続けます。

登場人物に自分を重ねて共感したり、感情移入しやすくなるため、心に残りやすいのです。

あなたにも、子どもの頃に読んでもらった絵本や童話に、今でも印象に残っている話がありませんか?

そうして印象に残ったストーリーは、人の心を動かし影響を与えるのです。

ストーリーを活用するにはいくかのポイントがあります。

そのうち大事な3つをご紹介します。

- ストーリーに波があること

映画やドラマも、よりヒットするストーリーには予測できない展開がつきものです。

変化に乏しいストーリーよりも、波乱万丈なストーリーの方が、より興味が膨らむからです。 - 初めにインパクトを与えること

映画にしろ、興味を引きつける広告にしろ、冒頭にインパクトある出来事が起こります。

そのインパクトが強ければ強いほど興味を引き、「この後どうなるんだろう」という不安や好奇心で目が離せなくなるのです。 - 共通する要素を加えること

聞き手の共感を得るためには、聞き手とも共通する要素をストーリーに含めることです。

最初からヒーローが活躍する物語よりも、平凡な人物が徐々にヒーローになっていくストーリーが受け入れられるのは、観客が自分と同じような人物と自分を重ねて感情移入しやすくなるからです。

2-2-2. 鮮明にイメージを伝える言葉の使い分け

人は強い感情、欲求が起こる時に、行動に促されやすくなります。

それには、より具体的なイメージを想起させたり、臨場感を与えることが有効で、

相手の『コミュニケーションの得意パターン』に響く言葉を使い分けることです。

- 心理学NLPの「コミュニケーションシステム(VAKのモデル)」

私たちは五感:「視覚(見る)」「聴覚(聴く・聞く)」「触覚(触れる)」「嗅覚(嗅ぐ)」「味覚(味わう)」を通して、様々な情報を脳へとインプットしています。

心理学NLPでは、「触覚」「嗅覚」「味覚」を、「身体の感覚」として1つにまとめ、

五感を以下の3つに区分しました。

- 視覚(Visual)

- 聴覚(Auditory)

- 身体感覚(Kinesthetic)

これらの3つの頭文字をとって「VAKモデル」と言います。

そして、私たちにはそれぞれ得意な感覚があるのです。

もちろんあなたにもです。

例えば「聴覚」が得意な人であれば「聴覚」を中心に、「視覚」が得意であれば「視覚」中心の情報の出し入れを行なっています。

この得意な感覚をコミュニケーションに活用すると、

より相手に響きやすいメッセージを伝えることができるのです。

例えば、「桜が満開だった」という状況を、相手に魅力的に語るとしましょう。

- 『視覚』が得意な人に話すのであれば、

- 『聴覚』が得意な人であれば、

- 『身体感覚』が得意な人であれば、

「満開の桜がキラキラと一面に広がって鮮やかだった」

このように、情景を描かせる言葉が相手により具体的に響きます。

「まるで桜がおしゃべりしているみたいに賑やかな満開の桜だった」

「深呼吸をすれば、満開の桜の香りがいっぱいに広がるようだった」

このことに気づくと、面白いことに私たちの周りのあらゆる情報には、VAKそれぞれの感覚に響く言葉(音楽の使い方や映像も)が散りばめられています。

コピーライターや営業マンのためのビジネス書では、NLPの「VAKモデル」はかなり知られた手法になりました。

例えばヒットするCMや歌詞などには、特に使われていることに気づくでしょう。

こうした言葉を駆使することで、表現の幅や人に与える印象はグッと広がります。

2-2-3. 相手の記憶に突き刺さるメタファーの活用

相手に強烈な印象を与えたり、行動へと促す方法が「メタファー」の活用です。

心理療法で使われている手法ですが、今ではビジネスシーンでも「説得力」を高めるためには欠かせないコミュニケーション手法となりました。

メタファーとは、ある状況や出来事を、別のものにたとえて捉える方法のこと。

比喩を使ったり、物語の活用や引用などによって、

伝えたいメッセージを、より強く相手の心に刻む力があります。

ビジネスシーンでは、事例などもメタファーとなり得るでしょう。

例えば、「彼はまるで話しながら生まれてきたような人だね。」

といえば、かなり話好きな人なのだな、という印象が残ります。

「アリとキリギリス」の童話を教訓にして、勤勉であることを大事にする人もいます。

子どもの頃に聞いた昔話が強く印象に残って、その後の人生観に影響を与えることもあるほど、メタファーの威力は大きいのです。

効果的なメタファーの事例として、

卓越したプレゼンテーションで有名なスティーブ・ジョブズの言葉をご紹介しましょう。

- 「iPodのすごいところは、音楽ライブラリーが全部、ポケットに入ってしまうところだ。」

- 「iPodシャッフルはガムより小さくて軽いんだ。」

- 「iPodはトランプ1組の大きさしかない。」

(スティーブ・ジョブズ 驚異のプレゼンより)

彼の言葉は、「既存の製品の常識をくつがえし、新しい常識を生み出した。」というメッセージを、誰にでも直観的に理解することができる言葉で表現しました。

2-2-4.心にヒットする言葉の使い方 LABプロファイル

どのように人は「動機付け」されるのか?

それをシンプルなコミュニケーションに体系化したのがLABプロファイルです。

人の思考や行動のパターンを14のカテゴリに分析し、その傾向に応じて影響を与える言葉を使い分けることができるのです。

そのLABプロファイルでは、人の動機付けを以下の2パターンに分類しています。

- 達成や獲得、得られることに対してモチベーションが上がる「目的志向型」

- 問題を避ける、何かを失うことへの回避に対してモチベーションが上がる「問題回避型」

例えば、仕事である目標が掲げられたとします。

- 『目的志向型』の人であれば、

「目標達成すると、◯◯が手に入るよ。」と声をかけるとやる気が出やすく、 - 『問題回避型』の人であれば、

「目標達成できないと、◯◯を失うことになるよ。」と声をかけるとやる気が出やすいのです。

相手がどの傾向にあるのか?を把握する方法は簡単です。

相手が「ダイエット」をしたいと言っているならば、

「なぜダイエットしようと思うの?」と質問するだけです。

「もっと綺麗になりたいから。」と答えたら、目的志向の傾向が動機に強く影響していて、

「体脂肪率が検査で引っかからないように。」と答えたら、問題回避の傾向が影響していることがわかります。

面白いもので、人は自分の傾向を「当たり前」と思っていることが多々あります。

すると相手の傾向はまったく理解できなかったり、時には否定してしまうことも・・・。

人はそれぞれ動機付けの傾向が違うことを知り、

いかに相手の傾向に合わせてコミュニケーションできるかが、人の心を動かすのです。

2-3.話の信頼性・根拠を示す

信頼を得て、感情を揺り動かしても、その話自体に信憑性がなければ人は動きません。

どのようにその話の根拠を示すかで、最終的に相手が納得して動くのです。

説得力を増すためには、誰もが納得できる基準・情報があること。

そのためには、理論立てて話すことや、しっかりと証明できる数字・引用などを準備していきます。

2-3-1.誰もがわかりやすい話の構成

「普遍の3つの要素」を漏れなくしっかりと押さえるには、話の構成から計画を練っておく必要があります。

相手の心理状態に合わせて共感を得て、そしてあなたが望む方向へと動いてもらう。

それには、思いつきで話すのではなく、その話にマッチした構成を考えましょう。

プレゼンテーションには代表的な構成パターンがあります。

そのうち、最も活用しやすい構成の1つをご紹介します。

PREP法(プレップ)

ビジネスのプレゼンテーションや、報告、提案など、様々なシーンで活用できるのがプレップ法です。

以下の4段階のシンプルな構成です。

- Point:結論を述べる、要点を述べる

- Reason:理由を伝える

- Example:事例、具体的を伝える

- Point:再度結論、要点を述べる、まとめる

この構成は、わかりやすさという点でもとても明快で、

そして人の心の流れや、疑問、論点を簡潔に押さえた説得力のある話ができます。

■ 冒頭に結論や答え、提案内容(Point)を伝える

↓

★ 聞き手には「なぜ?」という疑問・興味が自然と沸き起こる

↓

■ 聞き手の「なぜ?」に答える理由(Reason)を伝える

↓

★ 聞き手には「へーなるほど」という関心と「本当に?」という疑問が起こる

↓

■ その理由を補強するように、証拠となる事例や具体例、メタファー(Example)を伝える

↓

★ 聞き手は「なるほど、間違いない」と確信する

↓

■ 最後に改めて結論(Point)を強調する

1つ1つの構成要素の中で、相手の心理状態がどのようになるかを想定し、

それを先回りする話をしっかりと計画していきます。

2-3-2. マジックナンバー3の法則

人が一度に認識できるのが「3」つのことだと言われます。(諸説あります)

そのことからも、プレゼンテーションや説得、情報の信頼性を高めるために『3つの根拠』を示すことが有効だとされてきました。「マジックナンバー3」と言われます。

三大名所、御三家、三大欲求など・・・

私たちの周りにはマジックナンバー3が溢れていることから、親和性も高いと言えるのでしょう。

これが八大名所であったり、9つの証拠があるとなれば、

たくさんあるなぁという印象には繋がりますが、1つ1つのインパクトや記憶は薄まってしまいます。

話の信頼性を増して、人を動かすためには「3つ」の根拠や証拠、事例などを盛りこむことです。

- 話のポイントは3つです

- 信頼できる3つの理由をお伝えします

- ◯◯をすることで、3つのメリットがあります

先ほども例に挙げた、スティーブ・ジョブズもマジックナンバー3を活用しています。

iphoneの発表の際のプレゼンテーションでは、

「本日、革命的な新製品を3つ発表します。」

と、このように新製品について切り出しました。

2-3-3. 説得力UPする数字・根拠・引用の使い方

信頼できる話には、それを裏付けるために、

誰もが同じ基準で判断できる情報を加えることが必須です。

そのためにも数字・根拠・引用を活用することは、基本中の基本と言えますよね。

そして、より説得力を増すためには、どのように使うかが重要です。

例えば数字を使って話をするならば、

- 「この新製品は、従来の製品よりも0.6kgの減量に成功しました。」

- 「この新製品は、従来の製品よりも600gの減量に成功しました。」

同じ重さを表すのでも、「0.6」より後者の「600」の方が大きい印象を与えます。

あるいは

「この新製品は150g。文庫本1冊ほどの軽量化に成功しました。」

このように、ただ数字を伝えるだけでなく、

その数字が表す「感覚」を別のもので表現することで、わかりやすさ、説得力がグッと上がりますよね。

数字や根拠、引用を交えた文章を作成してみましょう。

- 伝えたいメッセージ

私たちの人生の多くの時間が、人との会話、つまりコミュニケーションに費やされています。

コミュニケーションを磨くことは、人生の質の向上に繋がります。

- 数字や根拠を交える

私たちの人生の多くの時間が、人との会話、つまりコミュニケーションに費やされています。

⼈間⽂化研究機構 国⽴国語研究所による面白いデータがあります。

20代から60代までの日本人が、1日に会話する時間について調査しました。

(https://pj.ninjal.ac.jp/conversation/report/report01.pdf)

それによると、私たちが1日に会話で費やす時間は、平均して6.2時間だそうです。

これは、1日24時間の中で、およそ4分の1を占めることになります。

6時間の睡眠をとる人であれば、起きて活動しているうち、3分の1もの時間です。

つまり人生の約3分の1を、人とのコミュニケーションに費やすのであれば、その良し悪しが私たちに与える影響はどれほど大きなものでしょうか。

コミュニケーション能力を磨くことは、人生の質の向上につながるのです。

3. まとめ

『説得力』とは、会話や文章などで、相手を納得させる力、受け入れさせる力。

強制的にYESを言わせることではなく、快く動いてもらうこと。

動いてよかったと思ってもらえること。

つまり「人の心を動かす力」です。

そして「説得力」、つまり「人を動かす力」は、

そのポイントを押さえてコミュニケーション術を磨いていけば、どんどん伸ばしていくことができます。

では、人の心を動かすには、何が必要でしょうか。

紀元前の哲学者、アリストテレスは著書『弁論術』の中で、

「説得の三種」としてこの3つの要素を挙げています。

- ① 人柄・信頼「エトス」

- ② 感情「パトス」

- ③ 概念・理論「ロゴス」

素晴らしいプレゼンで心を掴む人、ついついこの人の頼みならと協力したくなる人、この人が言うなら間違いないと信頼できる人。

説得力のある人は、必ずと言っていいほど、

この「普遍の3つの要素」をしっかりと持ち合わせているのです。

この3つの要素を押さえるコミュニケーション術を、1つの記事にまとめました。

ぜひご活用ください。

※コミュニケーションに関しては、こちらの記事もおすすめです。