人間関係の悩み・トラブルが尽きない。

もしかするとあなたも今、そんな真っ只中にいるかもしれませんね。

苦手な上司や、とっつきにくい先輩。

協力的でないメンバーや後輩がいたり、深刻ないじめ、妬み、陰口があったり・・・。

日々辛い思いを抱えながら、苦労をしている人もいるかもしれません。

しかし会社組織は人の集団ですから、会社全体の目指す方向性は同じだとしても、その1人1人には「価値観」「役割」「立場」「年齢」「性別」「経験」など、多くの違いが存在します。つまり、個々のズレや摩擦が起こるのは当然なのです。

とはいえ大抵の人にとって、職場での人間関係はスムーズであり、存分に能力が発揮できるような風通しの良い場に越したことはありません。

自分の仕事、やりたいことに集中していくためにも、心地よい人間関係を作っていきませんか?

| 監修:日本コミュニケーション能力認定協会 | |

コミュニケーションの専門機関として “満足度99.3%” の『コミュニケーション能力認定講座』を開催。日本教育推進財団が監修し、19万人の指導実績に基づくコミュニケーション・カリキュラムは、信頼の獲得・リーダーシップの発揮・営業や交渉での成功・人間関係の構築に効果的。メディアからも注目されている。 | |

目次

1.今すぐできる!スムーズな人間関係を築く5つのポイント

スムーズな人間関係を築くには、適度に八方美人になることも必要です。

決して人に迎合したり、誰にでも媚びよう、ということではありません。

自分の軸はしっかりと持った上で、みんなの気分を良くするコミュニケーションをしよう、ということです。

職場ではチームワークや連携が不可欠ですから、例え違う部署の人であろうと友好関係が築けている方が、仕事もスムーズに運びますよね。

では、具体的な処世術を押さえていきましょう!

1-1.好感度アップ!挨拶、返事を一工夫しよう

挨拶や返事、侮っていませんか?

日々の積み重ねは、あなたの印象や関係性を作っていく大事な要素です。

クライアントやお客様へならきっちり挨拶をするのに、毎日顔を合わせる職場だと、どうしても慣れが出て形だけの挨拶や返事になってしまう。

思い当たることがあれば、見直ししてプラスの効果に変えていきましょう。

好感度をアップする挨拶のポイントはこの3つです。

- 相手の目(顔)を見て笑顔ですること

- 自分からすること

- 相手の名前を呼ぶこと

私達にとって最も心地よい音、聞き取りやすい言葉は自分の名前だと言われます。

また、アメリカの心理学の実験で、一定の時間の中で相手の名前を呼びながら会話をした場合と、そうでない場合とで、名前を呼んでくれた相手に対して好感や社交性、親しみを感じるという実験結果があるそうです。

ですから、日ごろの挨拶であっても、相手の名前を呼ぶのはそれだけ好感を与えることになるのです。

職場では、上司や役職者を肩書きで呼ぶケースもあるかもしれませんが、「○○部長」「○○専務」などのように名前を呼ぶことをオススメします。

1-2.ちょっとした一言をこまめに伝えよう

褒められて悪い気のする人は少ないものです。

スムーズな人間関係を築いていくには、仕事以外のことも話題にして、日頃からこまめなコミュニケーションの積み重ねを大事にしていきましょう。

女性同士なら、日頃から「その服可愛い!どこで買ったの?」「今日の髪型似合うね」と小さなことでも褒めることが習慣的にあるので、抵抗はあまりないかもしれません。

男性や、普段あまり褒めることがない、苦手な人を褒めるのは警戒されるのでは・・・と、難しく考えてしまう人は、褒めるのではなく「変化」に気づいて声をかけることでは少しハードルが低くなるのではないでしょうか。

例えば、ネクタイのセンスが良いなと思ったら「ネクタイ格好いいですね、お似合いです。」と一声かける。

資料作成がうまいなと思ったら、「資料を作るの、本当に上手ですね。」と一声かける。

小さなことこそ、普段から相手を気にかけていなければ気づかないことです。

そこを見てくれている人、褒めてくれる人に対して反発する人はそういません。

相手を褒める時、声をかける時のポイントはこの2つです。

- お世辞でなく、本当に良いと思ったところを素直に伝えること

- たまに大きなことを褒めるのではなく、小さくてもこまめに伝えること

明らかにお世辞、心にもないことはどんなに言葉で飾っても相手には伝わるものです。

褒めるところが見当たらない、という時は無理に取り繕うことはありません。

今日の様子を聞いたり、体調を気遣うなどの少しの気配りを言葉にするだけで良いのです。

1-3.お礼とお詫びは3割増を心がけよう

些細なことでも、お礼とお詫びはやや大ごとにして伝えましょう。

小さな借りだったとしても、こんなに喜んでもらえたのであれば、良いことをしたなと相手の気分も良くなります。

同じように、ちょっとしたミスであったとしても迷惑をかけたのであれば、その大小は関係ないことです。そこまで謝ることはないよと言ってもらうまでしっかりお詫びを伝えます。

お礼やお詫びの際は、この3つのポイントを押さえておきましょう。

- メールより電話、電話より対面で直接伝えること

- すぐに伝えること

- 次に会った時にも、もう1度伝えること

今時はビジネス上でもメールやSNS、チャットなどでのやり取りが増えていますから、お詫びもメールなどで済ませてしまうことも多々あります。

相手との関係性にもよりますが、直接伝えることのできる相手なら何より顔を見て伝えるのが誠意も伝わりやすくなります。

また、日頃親しくしている間であればこそ、しっかりケジメはつけたいものです。

ビジネス上の仲では特に、信頼の積み重ねがあなたの評価にもつながります。

1-4.趣味や好み+共通点を見つけよう

苦手な人とのコミュニケーションを円滑にしたり、信頼関係を築きたいと思った時、まずは相手を知ることです。そしてそこから自分との共通点を見つけていきましょう。

相手がどんなことに興味があるのかを知っていくと、相手の意外な一面や仕事以外の顔もわかり、これまで持っていた相手への印象が変化したりするものです。

そして共通点を見つけることの効果は、心理学の言葉で「類似性の法則」と言われ、互いの共通点を持つことによって、心の距離が縮まるということが期待できます。

初対面の人なのに、趣味が同じで盛り上がった。

好きな俳優、ミュージシャンが一緒だとわかった途端、話が弾んでいつの間にか親近感を持っていた。

あなたにもこんな経験がありませんか?

これは初対面の人との会話を盛り上げたり、信頼関係を築く上でも有効な方法です。

共通点を見つけていく上でのポイントはこの2つです。

- 「あるある」「わかる」を見つけること

- 知らないことこそ興味を持って聞くこと

一見共通点がないように思えても、思わぬところで「あるある」「わかる!」と共感ポイントがあればそれも立派な共通点です。同じ年頃の時の経験や、相手が上司なら、上司が入社した時の苦労話などを尋ねてみましょう。

相手の趣味が自分に興味のないことや知らないことだったとしても、相手にとっては大好きなことなのです。まったくわからず困った時は、5W1Hの質問が有効です。

例えば、アウトドア(what)が好きだという話であれば、「いつからはハマっているのか(when)」「どんな場所に行ったのか(where)」「誰といくのか(who)」「何がきっかけで好きになったのか(why)」「初心者でも楽しめる方法は?(how)」こんな風に質問していくだけで十分です。

人は興味を持っていることに相手が関心を示してくれると、誰でも嬉しいものです。

ただし、相手をまだよく知らない場合、「宗教」「家族構成」「身体的な特徴」など、その人の人生観などに影響を与えているような内容、あるいはデリケートな内容をこちらから話題にするのは避けましょう。

身体的な特徴についても、あなたから見て優れた点だとしても、相手もそう思っているとは限りません。

1-5.断る時は念入りに。次の機会につなげよう

ランチや飲み会の誘いなど、忙しくて断らなければならないことは多々ありますよね。

先輩から飲み会の誘いをもらったけれど、自分の仕事が手一杯だった時。ランチを誘われたけれど、外せない用事があったり、正直気乗りしないメンバーだった時・・・。

毎回断っていては、そもそも人間関係を悪化させる可能性があります。

気乗りがしなくても、時には誘いに乗って一緒に行くことも仕事のうちと割りきりましょう。

その上で、どうしても断る時は、次の機会に繋がるような気遣いが必要です。

相手を不快にさせずに断わるためのポイントはこの3つです。

- 「今回は」断らなければならない、ということを伝える

- 「本当は行きたい、興味がある」ということを伝える

- 「どうだったか?」を後から尋ねる

特に大切なのは、3つ目の「どうだったか?」を尋ねること。

飲み会の誘いを断ったとしたら、例えば以下のように声をかけて、翌日にフォローしておきましょう。

「昨日はせっかく誘っていただいたのにすみません。楽しかったですか?」

「昨日は本当に残念でしたが、お店はどうでしたか?次は連れていってください。」

楽しい会だったのであれば、相手も喜んで話してくれるでしょうし、自分の知らない大事な情報、話題が出ていたとしても、小耳に挟んでおくことができます。

2.押さえておこう!職場の人間関係 基本の心得3つ

2-1.信頼構築の核心テーマ「自己重要感」とは

「自己重要感」とは心理学の用語で、人は自分自身のことを「価値のある存在」だと思っていたい、そして他人からも自分のことを「価値のある存在」だと認めてもらいたい、という強い心理欲求です。

職場の人間関係をスムーズにする上で、どんな相手でも信頼を築きやすくなる、「信頼関係を築く上での核心テーマ」が自己重要感です。

この自己重要感を満たすことを、あなた自身も含めたすべての人が求めていると言っても過言ではなく、そして大事な2つのポイントがあります。

- 多くの人がこの自己重要感を満たしたいと思いながらも、満たされていないこと

- 満たしてくれる相手に好感、信頼感を持つということ

つまり、あなたが誰かの自己重要感を満たしていくことは、その相手からの信頼、好感を得ることができるのです。

<日々のコミュニケーションで自己重要感を満たす方法>

① 相手の話をしっかり聞くこと(傾聴)

傾聴とは、カウンセリング、コーチング、心理学において人の話を聴く技術のことで、その技術以上に、クライアントの心に寄り添うという姿勢そのものにあります。相手のことを尊重し、相手の感情や思いをしっかりとくみ取ることが傾聴です。

② 相手を「労う」「褒める」「認める」「励ます」言葉をかける

1-2でもご紹介したように、相手の小さなことでも褒めたり、変化に気づいているよ、ということを、言葉にして伝えることです。

いつも自分のことを気にかけてくれている人、褒めたり励ましてくれる人はあなたにとって好感を持てる心地よい存在ではないでしょうか。

あなたが人にとってのその存在になることができるのです。

自己重要感を満たす、ということを日々積み重ねていくと、例え苦手意識を持つ相手でも次第と心理的な距離や信頼感が互いに増していくことに気づくはずです。

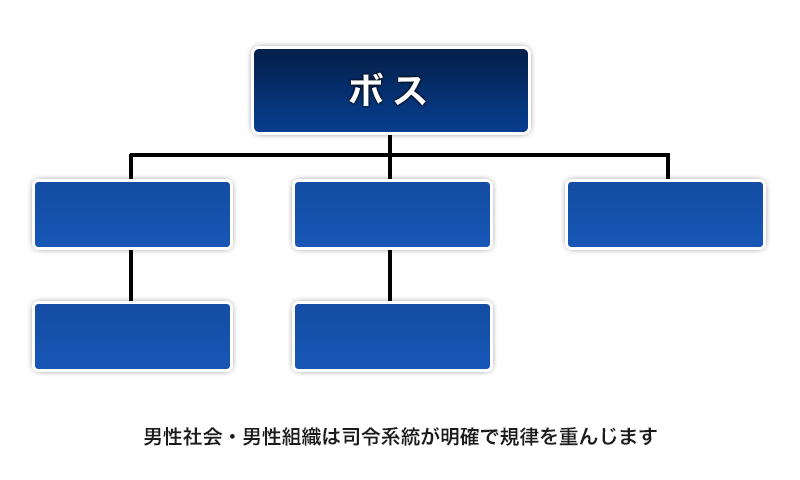

2-2.男性は「縦」の関係を肝に銘じる

特に組織の中や男性上司に対しては、縦の人間関係やマナー、礼儀を尊重することも大事です。

組織の中にいる以上は、「縦の関係」というものがあります。

男女問わず、あなたも学生時代の部活やサークル活動、アルバイトなどでも経験したのではないでしょうか。

宴席に上座下座があったり、先輩が後輩を指導したりというように、上下関係の中で生まれたビジネスマナーや教育の仕組みは、社会や組織を発展させるために必要な関わり方です。

この頃は、縦の関係を最小限まで排除したフラットな組織が注目されたり、集団より個々の能力や人間性にも注目が集まる時代ですが、そうであっても最終的な意思決定者がいることを忘れてはいけません。

特に長年縦の関係で規律を保ってきた組織風土の中では、それを尊重していきましょう。

先輩や上司の役に立つようにと心がける人は、どんな組織であれ、早いうちから目をかけてもらえるものです。

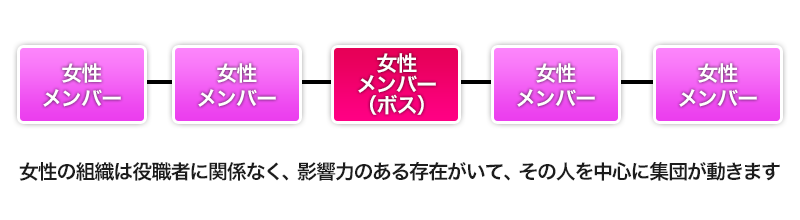

2-3.女性は「横」の関係を肝に銘じる

女性の多い職場や、女性だけの部署などでは、男性社会とはまた違った人間関係があります。

当然組織では上下の関係や役割がありますが、「暗黙のルール」のようなものが存在しがちです。

女性が多い集団でのポイントは、「一緒」「平等」であることが、その集団にとって重要です。

集団での結束力や、共感する能力の高さが女性の強みであり、だからこそ女性の中で、その平等、共感が失われると混乱や反発を生んでしまいます。

例えば女性だけの部署で、男性上司が1人のメンバーを褒めたり、頻繁に取り上げたりすると、その男性上司にではなく、褒められた女性メンバーの方がいじめにあった。

1人のメンバーの付き合いが悪くなった途端に、周囲の態度がよそよそしくなった。

気ままに自分らしく能力を発揮したい人にとって、一見窮屈なルールかもしれませんが、女性が味方になれば強い結束力を生み、心強い後押しになるのです。

自己重要感を満たす、集団に浸かりすぎない、など適度な距離感を保ちながらも、女性ならではのおしゃべりに、時には加わるような協調性も発揮していきましょう。

3.深刻な問題を1人で抱えないために

3-1.人間関係のストレスは前向きに変換しよう

様々な対処法を試しながらも、やっぱり人間関係の悩みやトラブルはストレスになりやすいですよね。

どうすればいいのかわからず1人で抱え込んでいると、どんどんと問題に焦点があたってしまい、仕事にも集中できなくなってしまいます。

そうなる前に、以下の2つをオススメします。

① 相談相手やあなたの味方を1人でも作ること

ささいなことであれば、誰かに話すだけでも気持ちが落ち着くものです。

職場内の人でなくても、家族・友人などの親しい人や、客観的なアドバイスを求めることができる人がいると、自分1人で悩むより遥かに安心できることでしょう。

一方、トラブルで仕事に支障が出るような事態であれば、あなたの上司に相談するのが最短の解決方法です。迷わずすぐに相談することです。

② 悩みやストレスを前向きに捉えること

職場の人間関係も仕事のうちと割り切る強さも必要ですし、その処世術・対処法を磨いて乗り越えていくことで、どんな人間関係も対応できる力も身につきます。

理不尽なことを言う上司や先輩がいたとしたら、それをバネに良い結果を出して見返そうと発奮材料にしてみるのはどうでしょうか?

適度なストレスは、私たちの脳を活性化することにもつながるという研究結果もあります。

何より、1つの悩みや問題を解決するということは、1つ上のレベルやステージにアップする、ということなのです。今まさに問題の中にいる人は、いよいよレベルアップの時が来た!

前向きに捉えながら、解決策を模索しどんどん前に進んでいってください。

3-2.やる気の低下、うつ・・・精神的に追い込まれてしまう前に

上司に相談しても解決しない、いじめや陰口などの深刻な問題については決して1人で抱え込んではいけません。

思い切って第三者や外部の力を借りることも選択肢に持っておきましょう。

厚生労働省による「労働者健康状況調査」では、「仕事や職業生活でストレスを感じている」労働者の割合は、60%以上という結果に。

そして日本法規情報が実施した「職場のストレス意識調査」では、「職場でストレスを感じる原因」について、最も多かったのは「人間関係」で43%だったそうです。

それだけ、現代社会では人間関係に精神的な負担を抱える、感じる人が多いということです。

我慢したり抱え込んでしまって身体も壊し、さらに「うつ」などの精神疾患に追い込まれて退職。あるいは休職せざるを得ない状況になってしまう・・・。

そうなる前に、個々の人間関係だからと当事者任せにし過ぎず、組織としても働く個人としても、対策をしていくべきです。

ストレスで辛いけれど、上司や職場に相談しても解決する見込みがない。

そんな時には、迷わず第三者や専門家への相談と心身のケアの両方に目を向けましょう。

仕事への責任感や迷惑をかけてしまう罪悪感、失うのではないかという恐怖感などで、自分自身を後回しにしないでください。

健康な心身があってこそ、質の高い仕事をし、やりがいを感じることもできる。

これこそが世に価値ある仕事を生み出すのです。

① 働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト (厚生労働省)

http://kokoro.mhlw.go.jp/

※5分でできるストレスチェックもあります。気軽に自分の状態をチェックしてみてください。

② 相談機関一覧(労働者健康福祉機構サイト)

http://www.rofuku.go.jp/sangyouhoken/mental/sodankikan/tabid/117/Default.aspx

③ 各地域の総合労働相談コーナー(厚生労働省サイト)

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

4.まとめ

あなたにとって、すぐに使える対処法は見つかりましたか?

人間関係の悩みやトラブルは本当に尽きないもので、どんな組織でも2人以上の人が集まれば必ず起こってしまうのです。

それならば、問題になって悩んだり解決法に時間や労力を取られるよりは、職場の人間関係をできる限り良いものにしていく努力をしませんか?

ご紹介した1つ1つは簡単にできることです。

何よりもあなた自身のために、今いる環境をもっと心地よいものにしていきましょう!