セルフコンパッションとは、

自分を慈しむこと、

自分を大切にすることを意味しています。

自分を大切にできない人は、

他人も大切にできないと言われますので、

そういった意味でセルフコンパッションは、

人間関係においても、重要と言えるでしょう。

そうは言っても、周囲にばかり気を遣って、

自分を大切にできない方も多いかもしれません。

例えば、

仕事や雑事に追われ、自分の時間が取れない…

家事と育児とパートで自分をケアできていない…

そんなあなたはきっと、

周りに尽くして、責任感もあって、

心優しい人なのではないでしょうか。

周りからも頼りにされていることでしょう。

そして、

責任感の強さからいろいろと引き受けて

自分の時間を取れず、

自分を大切にできないでいると、

心が苦しくなってしまうことがあるかもしれませんね。

そこで、自分を大切にできるよう、

セルフコンパッションに取り組むことをおすすめします。

ここでは、簡単に取り組めるような、

セルフコンパッションの具体的な方法と、

なかなかセルフコンパッションがうまくいかない

心理的な理由などもご紹介していきます。

目次

1.セルフコンパッションとは?

セルフコンパッションとは、

友達を思いやるように、

自分を思いやること、自分を大切にすること、

自分を慈しむことです。

そして、セルフ・コンパッション研究の先駆者である、クリスティーン・ネフ博士が自身の研究から、セルフ・コンパッションを概念化し書籍等で紹介しています。

ネフ博士によれば、セルフコンパッションを用いることで、自分を敵から味方にすることができるとされています。

責任感の強さから自分を責めがちな方や、自分に批判的な言葉を投げるクセがある方は特に、取り組んでいきたいものです。

日本ではネフ博士により発案・推奨された概念をもとにして、【自分を大切にする】ことの重要性や、実践的な方法が広まってきていますので、早速詳しく見ていきましょう。

2.自分を大切にできない2種類のタイプ

自分を大切にできない場合、多くの場合は幼少期にできた心の傷に、原因があると考えられます。

幼少期のネガティブな出来事や、親の刷り込み、トラウマ的なことがあると、それを発端に自分の価値を下げてしまうためです。

そして、以下の2つのタイプに分かれていきます。

- 身を粉にして働くタイプ

- 他責にしがちなタイプ

あなたや、あなたの周りの方が、本当に自分を大切にできるようになるためには、この2種類のタイプを知っておくことが役立ちます。

一つずつ、詳しく見ていきましょう。

①身を粉にして働くタイプ

一つ目は、「私には価値が無い」と思うようなことがあって、全力でそれを挽回しようと、身を粉にして働くタイプ。

このタイプの人は、自分には価値が無いからと思って頑張るほかに、自分がやってほしかったことを、自分が他者に行うことで、幼少期の満たされなかった部分を埋めていることがあります。

そのため、献身的な心優しい人が多いのですが、『私がやらなければならない!』と思って、苦しくなってしまうときがあるかもしれません。

そして、自分を大切にできないでいると、さらに自分を苦しめる考えが、浮かんでくる可能性があります。

例えば、

ほかの人のことばかりやって、

自分の計画や目標が進んでいないことで、

なんてダメなやつだと自分を責めたり…

頼まれごとばかりやっていて、

自分がやりたかったことができていないことで、

自分のタスク管理が下手だと嘆いたり…

子どものことを最優先にしていて、

自分のケアができていないことで、

時間管理ができない自分に失望したり…

このように、がんばっても尽くしても自分を責めてしまい、さらに苦しくなってしまうかもしれません。

では続けて、もう一つのタイプについても見ていきましょう。

②他責にしがちなタイプ

もう一つは、「私には価値が無い」と思うようなことがあって、あまりにもショッキングな出来事のため、それを受け入れられず、他責にしがちなタイプ。

このタイプの人は、あまりにも辛いことがあって、

「私には価値がない。でもこんなに辛いなんて、きっと周りが間違っているはず。私は悪くない。」

などと、自分を責めたり、他人を責めたりしてバランスが悪く、最後は他責にすることで、なんとか辛い体験を乗り切ってきた可能性があります。

そのため、他の人にとっては何でも無いようなことでも過敏に反応したり、人のせいにしたり、神経質なまでに自分を守ろうとする傾向があります。

過敏に反応しやすいため、ちょっとした指摘でも、自分が責められている、批判されている、認められない、、、などと批判的に捉えてしまうこともあります。

そして、自己防衛の面が強く出ると、「攻撃が最大の防御」とばかりに他者を責めたり、守ってもらいたくて、自分が辛いことをアピールされたりするかもしれません。

あなた自身がそうでなくても、

『もしかすると、あの人は・・・』と思い当たる人がいらっしゃるかもしれません。

このように、身を粉にして働くタイプと他責にしがちなタイプ、2種類のタイプがありますが、どちらも自分を大切にするのは苦手です。

そして、もしも、あまりにも自分を大切にできない状況が続くと、、、

- 自分だけがつらい

- 疎外感を感じる

- 誰も助けてくれないので一人で苦しい

こんな気持ちが生まれてくるかもしれません。

さて、ここでご紹介した2種類のタイプの違いは、主に幼少期や成長する過程で感じた心の傷の程度や、置かれた環境の違いによるものです。

あまりにも昔のことで、記憶に無い場合もあるため、意識的に気づけないことで、根深い理由となっていますが、じっくり取り組めば誰でも、自分を大切にできるようになると期待できます。

ここからは、セルフコンパッションの実践方法と、なかなかうまくいかない場合の深層心理をご紹介していきます。

3.セルフコンパッションの実践方法

ここでは、簡単に取り組める、セルフコンパッションの5つの実践方法をご紹介していきます。

5つとは、こちらです。

↓ ↓ ↓

- 自分をやさしくハグする

- 批判的なセルフトークを変える

- 苦痛を受け入れる

- 自分専用のマントラを作る

- 慈悲の瞑想

そして、上記のような方法を実践していると「出てくる問題」があると言われています。

その問題とは、

『自分を大切にしようとすると、なぜか、辛い気持ちが出てくる』

といったものです。

この問題は専門用語で、バックドラフトと言われており、古い心の傷が刺激され、痛みを感じることを指しています。※

これは2章でご紹介したように、自分を大切にできない理由は、成長過程で生じた心の傷により、自分の価値を下げている可能性が高いため、自分を大切にするための方法を実践することによって、その心の傷を、無意識に刺激することになるためです。

すると、セルフコンパッションで自分を大切にしようと思いながら、なぜか辛くなり、うまくいかないという結果になってしまいます。

そこで、まずは取り組みやすいセルフコンパッションの方法を5つご紹介し、続けて、セルフコンパッションがうまくいかないときの深層心理をご紹介していきます。

※バックドラフトの語源は消防用語です。周囲の酸素を全て使い切って、火が小さくなった状態のときに、窓やドアを開けて新しい酸素が入ることで、再び炎が激しく燃え上がる現象を指します。セルフコンパッションにおけるバックドラフトは、心の傷が刺激され痛みがぶり返すことを意味し、成長痛とも表現されています。

①自分をやさしくハグする

なにか辛い気持ちになったときや、自分を責めてしまうようなとき、自分で自分をやさしくハグすることを、ぜひ試してみてください。

落ち込んでいる友達にやさしく接するように、自分にやさしく接する練習です。

「やさしく」ハグするのがポイントですので、言葉をかけることも効果的です。

一日の終りに、ねぎらいの気持ちで、

「お疲れさま。大変だったね。大丈夫。」

などと言いながら自分を抱きしめます。

とても簡単でありながら、自分にやさしくできる方法の1つです。

もしかすると、「これで本当に効果があるのかな?」と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれませんが、自分を慈しむ方法ということで、ぜひ取り組んでみてください。

研究結果によれば、自分で自分をハグすることで、幸せホルモンとも言われるセロトニンが分泌されることがわかっていますので、試す価値があると思います。

もし、自分にやさしくハグすることに抵抗を感じる方は、そのまま続けても、あまり効果を得られない可能性があります。

その場合は、4章をご覧ください。

②批判的なセルフトークを変える

なにかつらい気持ちになったときや、自分を責めているとき、セルフトーク(自分の中での会話)は、批判的になることが多いです。

たとえば、何かのミスをしたときには、自分に対して、こんな言葉を言っているかもしれません。

「(自分に向かって)ほんとムカつく」

「(自分に向かって)うんざりする」

自分を大切にするためには、この言葉を、もっと友好的な表現に変えていきましょう。

友好的な表現をすぐに思いつかない場合は、もし、やさしい友達がこの状況を知ったら、どんな言葉を掛けてくれるだろうか?というように考えてみます。

たとえば、このような言葉かもしれません。

「そんな日もあるよ。

ミスを反省して自分を律するのは大事だけど、

責め過ぎても、いいことないよ」

実は、自分で自分を批判することは、他者に批判された際に生じるストレス反応と、同じような反応を起こすと言われています。

そのため、批判的なセルフトークは自分を大切にできないばかりか、さらなるストレスを与えていくことになるのです。

ですので、自分に批判的な言葉を使っていたら、それを変えることで、少しずつ自分を大切にできていくのです。

もし、自分にやさしい言葉をかけるよりも、批判的なことを言う方が落ち着く場合、自分の価値をかなり低く設定している可能性がありますので、続けて4章をご覧ください。

③辛さや苦痛に気づき受け入れる

困難なことや失敗、ストレスなどがあると、人は何らかの辛さや苦痛を感じるものです。

自分を大切にできていない場合は、この辛さや苦痛に気づかないこともあります。

そして、気づいていても、辛さや苦痛に抗っていると、苦悩がさらに増してしまう現象が起こります。

ですので、一旦それらを受け入れようとすることから始めます。

次の事例をご覧いただくと、受け入れることの重要性がわかりやすいかもしれません。

(1)渋滞にはまって抗う

↓

「最悪!高速道路なのに立ち往生だ。また夕食に遅れるじゃないか!

しかも横から割り込もうとするヤツまでいるなんて信じられない。

叫びたいくらいにうんざりだよっ!!!」

(2)渋滞にはまって受け入れる

↓

「また渋滞にはまっちゃったよ。でも渋滞の起こりそうな時間帯に近いからしょうがないか。

イライラしたって早く家に着くわけでもないし。」

このように、同じ現象が起きたとき、抵抗するよりも受け入れるほうが、苦悩は小さくなり、以下のような公式が成り立っています。

苦悩 = 辛さや苦痛 × 抵抗

自分の失敗はもちろんですが、特に、辛さや苦痛の原因が、渋滞や天災、上司や部下のように、自分が変えようもないことに関わる場合はなおさらです。

まずは、自分が苦痛を感じるような時に、それに気づきつつも抗うのをやめ、一旦受け入れることで、苦悩が小さくなっていきます。

例えば自分のミスで

「しまった!やらかした!」と恥ずかしくなった時に、、、

「私がこんなミスをするなんて、、、最低だわ。

あり得ない!

あまりに恥ずかしくて自分にイライラしてしまう。」

などと思うことをやめるのです。

代わりに以下のように考えてはどうでしょうか。

「あーやってしまった。

こんなミスをしてしまって恥ずかしい。

でも、こういう日もある。次はしっかりやろう!」

自分を大切にするためには、苦痛を感じて、さらに自己批判をするのではなく、苦痛を感じたら、一旦それを受け入れていきましょう。

これを続けることで、様々な自分を受け入れることができ、自分を大切にできるようになっていきます。

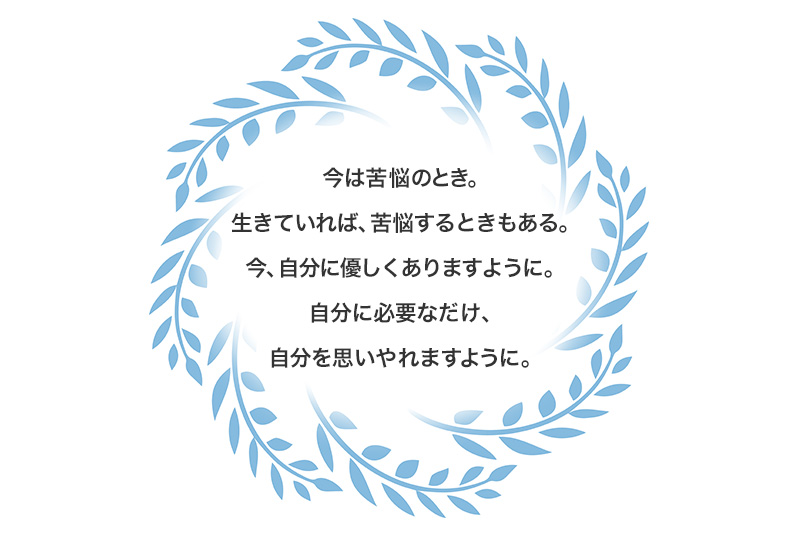

④自分専用のマントラを作成する

セルフコンパッションのためのマントラとは、自分自身を大切にしたい時に、心のなかで繰り返し唱える言葉です。

ここでは、セルフコンパッションの研究者である、クリスティン・ネフ氏が使い続けているマントラをご紹介します。

各言葉の横のかっこ内は、セルフコンパッションに必要な要素を示しています。

【ネフ氏のマントラ】

- 今は苦悩のとき。

(今の苦悩に気づく。自分の苦悩に気づかなかったり、気づいても認めない人もいるため、気づけるようにする)

- 生きていれば、苦悩することもある。

(人間の不完全性を思い出せるようにする)

- 今、自分に優しくありますように。

(自分に思いやりを持つことで、心が和らぎ始める)

- 自分に必要なだけ、自分を思いやれますように。

(思いやりのこもったケアを受ける価値が自分にあることを思い出せる)

このように、かっこ内にあるようなセルフコンパッションの要素を含めて、自分専用のマントラを作っておきましょう。

そして暗記して、毎日唱えていくことで、自分を大切にできるようになっていきます。

この方法を数週間実践した人の中には、否定的な考えから開放された気分を味わえたり、自己批判が減った人もいるそうです。

⑤慈悲の瞑想

セルフコンパッションの代名詞のようになっている、慈悲の瞑想とは、通常の瞑想に、慈悲の言葉を組み合わせた瞑想です。

慈悲の言葉には以下のようなものがあります。

- 『幸せでありますように』

- 『穏やかでありますように』

- 『健康でありますように』

- 『安らかに暮らせますように』

瞑想をしながら、上記の慈悲の言葉を唱えていきます。

慈悲の言葉を投げかける対象は、

- 1回目は自分に向けて唱え、

- 2回目は周囲の大切な人に向けて、

- 3回目に特別な思いのない普通の人に、

- 4回目にあまり好きではないと思っている人に、

最後にはすべての人に向けて唱え、

慈悲の和を広げることが理想とされます。

慈悲の瞑想は、繰り返し行った回数に比例して、自分を大切にできるようになると言われていますので、何回も実践してみてください。

さて、ここまでセルフコンパッションの実践方法をご紹介しましたが、スッキリしない感覚があったり、うまくいかない方もいらっしゃることと思います。

それは、2章でご紹介したような何らかの心の傷があり、自分の価値を、かなり下げてしまっている可能性が高いと考えられます。

そして、自分の価値が下がったままで何十年も生きていると、自分を大切にする感覚が、逆に居心地が悪く感じることもありますので、次の章で、その深層心理をご紹介していきます。

4.心の傷を癒やすと、自然に自分を大切にできる

大人になるまでの過程で負った心の傷が元で、自分の価値を下げてしまっている場合、3章でご紹介しているような一般的なセルフコンパッションの実践方法では、うまくいかないことがあります。

「価値の低い自分なんか、大切にされるはずがない」

そんなことを深層心理で思っているのかもしれません。

そして、うまくいかないことで、さらに自分を責めてしまい、辛くなることがあります。

この「自分の価値」とは、実践心理学NLPではセルフイメージと言います。

NLPは天才的な結果を残したセラピストを分析して、誰にでも再現できるように体系化された実践的な心理学で、人生や仕事、人間関係へ応用可能なスキルが数多くあります。

そしてセルフイメージは、「自分はこういう人である」という、自分に対して抱いているイメージのことです。

その中には、自分の価値に関わるものもあり、「自分は存在しているだけで価値がある」と捉えている人もいますし、自分の価値をマイナスに捉えている人もいます。

セルフイメージで、自分の価値を低く設定していると、他者を優先するクセがあり、自分を大切にすることは難しいのです。

そこで、マイナスなセルフイメージの根本的な問題となっている【心の傷】を癒やすことに取り組んでいく必要があります。

そして、【心の傷】は明らかな原因がわかっているものと、本人が自覚できていないものに、わかれてきます。

ここで、本人の記憶に残っていないような【心の傷】の事例を一つご紹介します。

例えば、幼少期に両親の口喧嘩を見たとします。

そのとき、

大人の視点では理解しにくいのですが、

子どもの世界観では、

「さっき、ボクが悪いことをしたからだ

ボクが良い子じゃないから、

お父さんとお母さんが喧嘩したんだ

ボクのせいだ・・・」

などと思い込んで、心に傷を抱えることがあります。

こういったことは、自覚できていなくても、セルフイメージにマイナスな影響を及ぼしている可能性があります。

自分を責めてしまう傾向がある方は、過去のなにかの出来事から、セルフイメージを下げてしまっているのです。

そして、これはほんの一例であり、人生でどのような経験をするかによっても、セルフイメージは変わっていきます。

「なぜか、セルフコンパッションの実践方法がうまくいかない」と感じていらっしゃる方は、自分の深層心理に気づくことから始めてみてください。

心の傷がありそうだとお気づきであれば、心の傷を癒やしながら、3章でご紹介した方法を実践することで、セルフコンパッションの効果を感じられるようになっていくのです。

また、心の傷と向き合うのに、最適なタイミングや、傷を癒やすのにかかる年月は、人それぞれです。

自然に自分を大切にできるよう、人生のどこかのタイミングで、心の傷を癒やすことに取り組んでみてはいかがでしょうか。

さて、この記事を作っているメディアサイトLife&Mindは、NLP-JAPANラーニング・センターという心理学のスクールが運営しています。

そこでは、心の傷を癒すことやセルフイメージを改善するアプローチ、そして人生や人間関係をより良いものにしていくための心理学を伝えており、経営者や会社員の方々、教師や医師、弁護士、コンサルタント、コーチやセラピスト、主婦の方から学生といった様々な方がスクールに学びに来られています。

もし、実践心理学NLPにご興味をお持ちの方は、既に95,000人以上の方がダウンロードされている無料レポートをお読みいただくか、多くの方がご参加されている体験講座にお越しください。

95,000人以上の方がダウンロードされている無料レポートはこちらから。

↓

人生とビジネスでステージを高める心理学NLPの秘密

心理学NLPの体験講座はこちらから。

↓

NLP体験講座(東京・名古屋・大阪・福岡・オンラインで開催中)

【こちらもオススメ】

もし大きなトラウマ体験があるなどして、心の傷があると思われている方は、専門的な講座で学ぶことやセラピーを受けることが効果的です。

自分の悪い癖や、自分が嫌っている感情や行動をきっかけにして、自分の心の深い部分からの変容を促す「コア・トランスフォーメーション」について、詳しくはこちらをご確認ください。

↓

最後に

セルフコンパッションとは、自分を慈しむこと、自分を大切にすることを意味する言葉でした。

そして、自分を大切にできない下記2種類のタイプについてご紹介しました。

- 身を粉にして働くタイプ

- 他責にしがちなタイプ

ここまでご覧いただいた皆さんであれば、①②のどちらのタイプであっても、心の傷を発端に、大人になって苦しい思いを経験していることを、ご理解いただけていると思います。

そこで、人間心理を理解し、心の傷を癒やし、セルフコンパッションの実践方法に取り組むことで、自分を慈しみながら、より良い人生を歩んでいただければ幸いです。

(出典・参照元)

- セルフ・コンパッション[新訳版]クリスティン・ネフ(著),石村 郁夫(翻訳),樫村 正美(翻訳),岸本 早苗(翻訳),浅田 仁子(翻訳),出版社:金剛出版

- マインドフル・セルフ・コンパッション ワークブッククリスティン・ネフ(著),クリストファー・ガーマー(著),富田 拓郎(読み手,翻訳),大宮 宗一郎(翻訳),出版社:星和書店

【コラム】

2021年2月、アメリカ大リーグのダルビッシュ有氏(34)がオンライン会見で、球団アドバイザーを務める野茂英雄氏(52)から、精神面の助言を受けたことを明かされています。

【ダルビッシュさんからご質問】

野茂さんは、四球(フォアボール)を連発したら、次の日にどういうことを考えますか?

『やばい、やばい』って思うんですか?

【野茂さんのご回答】

いや、もう、そんなのしょうがないやん。

【野茂さんのご回答から、ダルビッシュさんが考えたこと】

(野茂さんは)自分に対して優しくなれる。

そういうところが強さ。

(僕は)自分を責めてしまう。

『俺なんてクソだ』とか『本当に駄目なやつだ』って。

自分に対するリスペクトがないし、それが僕の弱さ。

そういう面で(野茂さんは)強いなと思う。

(以上、2021/02/26サンスポより)

このダルビッシュ有氏の『自分に優しくなれることが、強さだ』という考えは、セルフコンパッションに取り組みたいあなたの、今後の人生で役立つかもしれませんのでご紹介しました。