「脳の取り扱い説明書」「使える心理学」「実践的なコミュニケーションスキル」と、さまざまな呼ばれ方があるNLP(神経言語プログラミング)。

開発者のバンドラーとグリンダーは、3人の天才セラピストを分析するなかで、彼らの言葉の使い方や心理的なアプローチを分析し、「なぜ」優れた結果が出せているのか。そして、「どうして」短期間で変化を生み出すことができるのか、そのポイントを紐解いていきました。

「メタモデル」は、その天才たちのパターンとして紹介された最初のスキルです。

このメタモデルを理解し、活用することによって、相手の言葉の「意味」や「言いたいこと」を明確にすることができます。

また、相手が自分の「世界観」を客観的に理解することができ、意識の「焦点」を変え、選択肢を広げることができるようになります。

つまり、問題解決を促進させるコミュニケーション能力を手にすることができます。

このスキルは、コーチやカウンセラーやコンサルタントといった特殊な職業の人だけでなく、セールスや部下の育成、またセールスやプレゼン、交渉などにも活用することができるコミュニケーションが生まれる場面、すべてにおいて役に立つスキルです。

言語学や認知心理学をベースにした、誰もが活用できるメタモデルとは何か。

この記事では、メタモデルを活用するために必要な「具体的な活用例」とともに、より効果的に「活用するポイント」をさらに追加してご紹介しています。

| 著者:足達 大和 全米NLP協会公認・NLPトレーナー | |

当サイト「Life&Mind」の運営元である「NLP-JAPAN ラーニング・センター」の専属トレーナー。5,600回以上という圧倒的な回数の研修実績を持つ。 NLP-JAPANラーニング・センターとは、日本最大手の「NLP総合スクール」で、NLP業界の世界5大組織と連携。日本で唯一、NLPの基礎から大学院レベルまでの学びを提供している日本最高峰のNLPトレーニング機関。 | |

目次

1.NLPのメタモデルとは

メタモデルを一言でお伝えすると、「質問のスキル」のことです。

ここではメタモデルがつくり出された背景や活用の効果をご紹介しています。

1-1.メタモデルとは

メタモデルとは、人の偏見や歪曲、また思い込みによって生まれる「停滞」といった状態から、どうしたら建設的な状態を生み出せるのか、そういったコミュニケーションの場面で活用できる質問のスキルです。

先述したように天才と呼ばれたセラピスト(主にフリッツパールズとヴァージニアサティア)は、アプローチは異なっていても、クライアントに問いかける言葉は同じような質問でした。

そして、多くのクライアントの悩みを解決してきました。

思い込みや偏見で、未来に希望や選択肢がもてない停滞状態に光をあて、クライアントの絡まった思考を整理して、可能性をひらく状態に導くことを実現してきたわけです。

セラピーやカウンセリングの世界から生まれたメタモデルは、停滞状態を解きほぐし、正確なコミュニケーションを促進させるので、今やビジネスや教育の分野でも活用されるようになりました。

1-2.メタモデルの効果

他者だけでなく、自分自身の「思考停止」状態からも脱却させることに役立つメタモデルの質問を活用することによって、以下のような効果を生み出すことができます。

- すれ違いを防ぎ、正確なコミュニケーションが図れるようになる

- 問題解決を促進できるようになるので、上司や部下からの信頼を得ることができる

- コーチングやコンサルタントの現場で、ブレイクスルーを起こすスキルが身につく

- 人材育成や教育、また子育てといった教育の面で、相手にやる気を起こすことができる

- 仕事だけでなくプライベートでも、誤解を減らし、円滑なコミュニケーションを実現することができる

こういったコミュニケーションが発生する場面であれば、どこでも活用できるパワフルな質問のスキルです。

※心理学NLPに関しては、こちらの記事もおすすめです。

2.私たちがもつフィルターの効用と弊害

どんな質問があるのか、その具体的なパターンを理解する前に、知っておいていただきたいのが、その人特有のフィルターの存在です。このフィルターには会話をスムーズにする効用もあれば、ミスコミュニケーションを起こす弊害の要因にもなります。

2-1.フィルターの効用

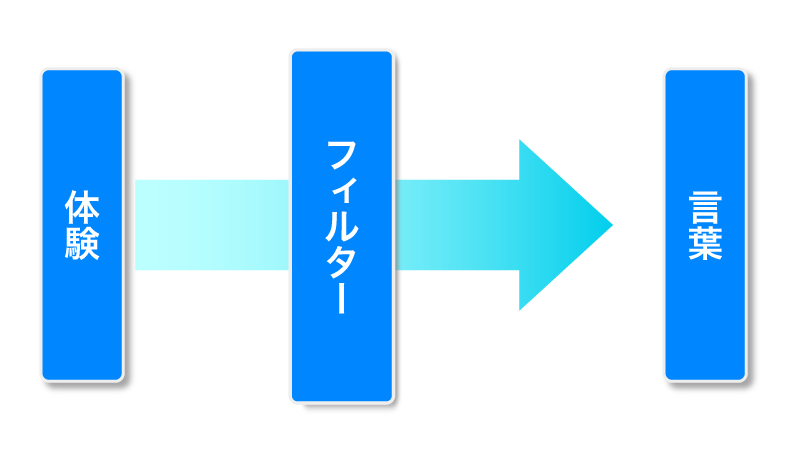

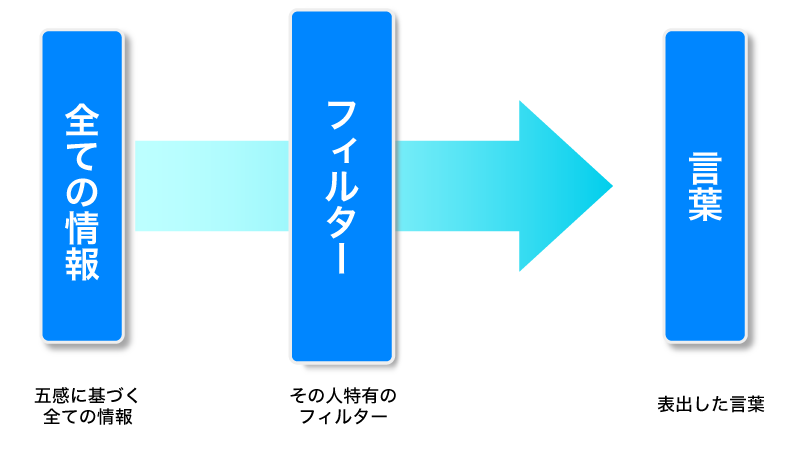

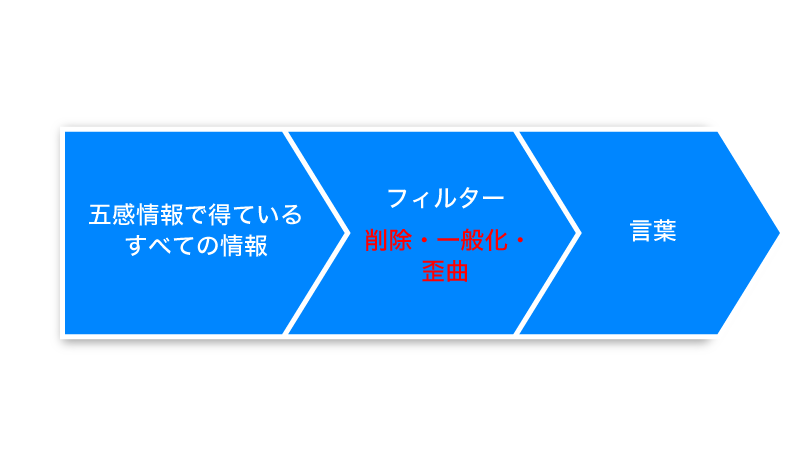

私たちは会話をするとき、体験しているすべての情報を伝えているわけではなく、そのときにたまたま浮かんだ表現しやすい言葉をつかって会話を成立させようとします。

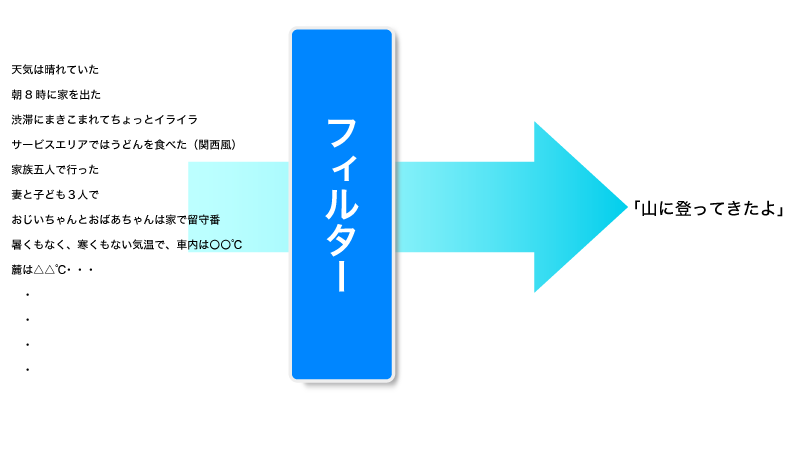

例えば、あなたが休日に山登りに行って、友人に「山に登ってきたよ」と表現したとき、本来はいろいろなことを五感で体験しているのですが、会話を成立するためにさまざまな情報をそぎ落として表現します。

図として表現すると以下のようになります。

山に登ってきた例でいえば、以下のようになります。

この例のように、見たもの、聞いたこと、そして味覚嗅覚も含め、感じたことすべてを表現すると、会話として成り立ちませんね。

つまり、私たちがすばやく情報を処理して、会話を成立させることを目的とした効用がこのフィルターにはあります。

2-2.フィルターの弊害

言語化をすばやくし、コミュニケーションを成立させる目的をもったフィルターですが、一方で、本来の情報が削除されたり、歪曲されたりすることで、このフィルターがミスコミュニケーションの原因になったり、思い込みや偏見が起きる理由にもなります。

例えば、

「みんながそう言ってるよ」

というセリフがありますが、

このような言い方を、私たちはあまり意識せずに言ったり、聞いたりします。

「今度の新商品はあんまり評判が良くないね、みんながそう言ってるよ」

「あの人のことで、いい噂は聞かないね、みんながそう言ってるよ」

などです。

しかしこうした言葉は、その人のフィルターによって、事実そのものとは違うことを相手に伝えてしまう場合があります。

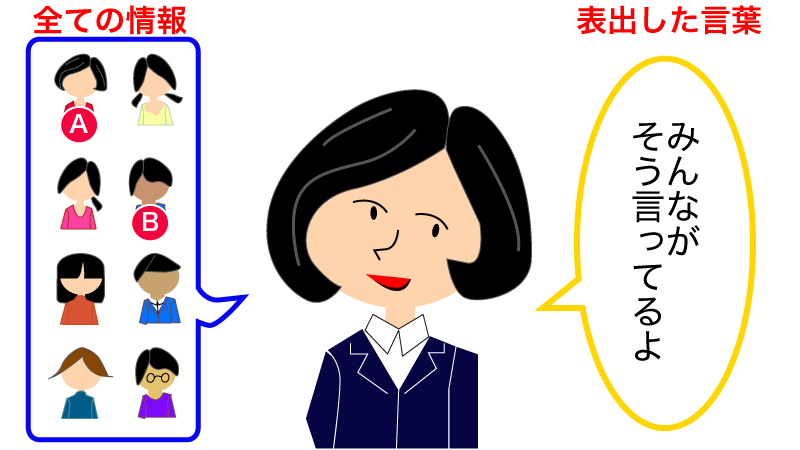

「みんながそう言ってるよ」

というのは、相手に自分の意見を聞いてほしいときに無意識的に使われる言い回しが多く、全員が同じことを言っているように聞こえるのですが、実際にはそういったケースはあまりありません。

この「みんな」は、その人が重要だなと思っている、AさんとBさんぐらいの少人数を指している場合が多かったりします。

つまり以下のようになります。

子どもがよく使う、「友達みんなもってるから、新しいゲーム買ってよ」といった表現なども同様に、実際にはみんなが持っているわけでなく、仲のいい友達数人の場合がほとんどです。

こういったことが日常によくあり、ミスコミュニケーションにつながることはもちろん、

「みんな私のことを嫌っている」といった表現をする場合においては、発信者の思い込みや偏見による「思考停止」状態が生まれていきます。

問題に悩むクライアントは、その人特有の3つのフィルターである「削除」「一般化」「歪曲」によって、自ら問題の世界と呼ばれる「世界観」を生み出しているわけです。

3.フィルターの3つのカテゴリー

ここでは、ミスコミュニケーションや思い込み、偏見による停滞状態を生み出すその人特有の3つのフィルターである、「削除」「一般化」「歪曲」の3種類についてご紹介していきます。

3-1.削除とは

「削除」とは、自分の関心や必要と思われる情報を選んで話す表現で、具体的な情報が省略されている会話です。

先述した「みんながそう言っている」などがその例です。

みんなとは誰を指しているのか、具体的なことが削除されています。この他、

- スタッフは、会話が下手だ

- 彼女は努力が足りない

- この商品は高い

などがそうです。

スタッフとは誰のことを指しているのかがわかりませんし、誰とのどんな場面での会話なのかが削除されています。

また「努力」という言葉は、具体的に何をしているのか、していないのかわかりません。

つまり情報が削除されています。

「高い」というのは、何と比べて高いと判断しているのか、その基準や比較しているものが抜けています。つまり、情報が削除されています。

「誰が」「いつ」「どこで」「何を」「具体的にどのように」「何と比べて」「何を基準に」といった、具体的になっていない表現をNLPでは「削除」と言います。

3-2.一般化とは

「一般化」とは、「全てが〇〇だ」「みんな〇〇だ」と例外を排除する言い方です。「いつも」「絶対」「すべて」といった言葉が使われるとき、「一般化」が起きていると表現します。例えば、

- 女はみんな嘘つきだ

- 東京の人は冷たい

- いつも上司は私を無視する

といった表現です。

一つ、または数少ない経験を全部に置き換えて、表現されているのが分かると思います。

一度女性に嘘をつかれ、フラれてしまったりすると「女はみんな嘘つき」となったり、

やさしい親切な東京の人がいるにもかかわらず、「東京の人は冷たい」と表現をつかってしまいます。

上司も例外なく「いつも」そうではありません。いつもそうだと仕事になりませんからね。一度か二度の経験を全体に置き換えて情報を処理して表現をするのが、「一般化」です。

またNLPでは、「できる」「できない」といった可能性に関する表現や「すべき」「すべきではない」「ねばならない」といった、その人の限界や制約などを決めつける心的態度もこの「一般化」に含まれます。

3-3.歪曲とは

「歪曲」とは、自分の考えを検証することなく、意味づけや解釈を行うことです。

例えば、

「彼女からのLINEの返事が遅いから、二人の関係はもうおしまいだ」

といった会話などがそうです。

実際に彼女は仕事が忙しいのかもしれませんし、急に具合が悪くなって病院に行かなければならない状況になったのかもしれません。

他にも、「景気が悪いから、売上は上がらない」といった、「〇〇だから□□」という形で表現されるとき、自分で思い込みをつくり、停滞する状態を自らつくり上げるケースがあります。

景気が悪くても、売上を増やしている企業があるのはご存知だと思いますが、検証することなく、決めつけている表現です。

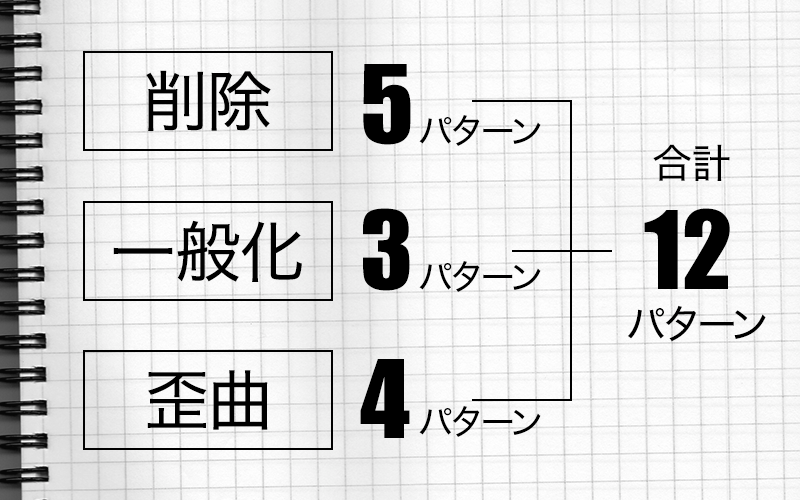

4.「削除」「一般化」「歪曲」の各パターン

3つのフィルターには、「削除」「一般化」「歪曲」の3種類があり、さらに詳細にご紹介すると、以下の12項目のパターンがあります。

4-1.「削除」に関する5つのパターン

パターン① 指しているものが削除されている表現

例:みんなに嫌われている

⇒ みんなとは誰のことなのか、わからない

パターン② 具体的な行動が削除されている表現

例:もっと愛情を示してほしいわ

⇒ デートに行くことなのか、花を贈ることなのか、話を聞いてあげることなのか、

具体的な行動がわからない

パターン➂ 比較対象が削除されている表現

例:この商品は高いね

⇒ 比較している対象がわからない

パターン④ 評価者や基準が削除されている表現

例)あの人は社会人としてなっていない

⇒ どんな基準で「なっていない」と言っているのか、わからない

パターン⑤ 具体性やプロセスが削除されている表現

例)もっと「自由」になりたい

⇒ 自由とは「何を」「どのようにしていくのか」わからない

4-2.「一般化」に関する3つのパターン

パターン① 「できない」といった表現

例:私にはその仕事はできません

⇒ やってもいないのに決めつけている

パターン② 「べきだ」「べきでない」「ねばならない」といった表現

例:従来のやり方を変えるべきではない

⇒ 他の選択肢がなく、制限されている

パターン➂ 例外がなくすべてがそうであるという表現

例:O型の人はおおざっぱ/女は嘘つき/東京の人は冷たい

⇒ 一部を全部に置き換えている

4-3.「歪曲」についての4つのパターン

パターン① 何かの前提が隠されている表現

例:最近の若い人は、やる気がない

(自分たちが若いときは、もっとやる気があった)

パターン② 2つの文章が同じ意味になる表現

例:メールの返事がないということは、嫌われているんだ

⇒ X=Yの表現(XということはYだ)

メールの返信がない(X)=嫌われている(Y)

パターン➂ 何かが、他の何かの原因になっている表現

例:転職が多いから、就職できない

⇒ X→Yの表現(XだからY)

転職が多い(X)から、就職できない(Y)

パターン④ 他人の気持ち、考え方がわかると決めつけている表現

例:きっとあの人は私を嫌いに違いない

⇒ 聞いてもいないし、確認もしていないのに、「わかる」と言っている

5.12パターンに対するメタモデルの質問

ここでは、これまでにご紹介してきた「削除」「一般化」「歪曲」の各パターンに対しての質問をご紹介します。

各パターンの名称を載せていますが、具体的な活用事例は5章でお伝えしますので、まずは俯瞰的にどんな質問があるのかを確認してください。

| パターン「NLPの専門的用語」 | 質問 | |

|---|---|---|

| 削除 | 削除パターン① 「指示指標」 (指しているものが削除されている表現) 例)みんな私を嫌っている | 誰が?いつ?何が?どこで? どのように? 例)みんなって誰ですか? |

| 削除パターン② 「不特定動詞」 (具体的な行動が削除されている表現) 例)もっと愛情を示して | 具体的にどのように? どうやればいいの? 例)具体的にどのようにやればいいの? | |

| 削除パターン➂ 「比較」 (比較対象が削除されている表現) 例)この商品は高いね | 何と比べて? 例)何と比べてそう思うの? | |

| 削除パターン④ 「判断」 (評価者や基準が削除されている表現) 例)彼は社会人としてダメだ | 誰が決めた?何を基準に? | |

| 削除パターン⑤ 「名詞化」 (具体性やプロセスが削除されている表現) 例)もっと自由がほしい | 誰が、どのように?どのような? 例)自由って具体的に何をどうするの? | |

| 一般化 | 一般化パターン① 「可能性」 (できないという表現) 例)私にはできません | もしできたとしたら? 止めているものは何? 例)止めているものは何? |

| 一般化パターン② 「必要性」 (「べきだ」「べきでない」「ねばならない」という表現) 例)従来のやり方を変えるべきではない | もし、そうしないとどうなる? もし、そうしたらどうなる? 例)もし変えると、どんなことが起こるのですか? | |

| 一般化パターン➂ 「普遍的数量詞」 (例外がなくすべてがそうであるという表現) 例)東京の人は冷たい | すべて、あらゆる、いつも、誰でも、ひとつも…ない? 決して…ない? 例)親切な東京の人に会ったことがないの? | |

| 歪曲 | 歪曲パターン① 「前提」 (何かの前提が隠されている表現) 例)最近の若い人は、やる気がない | 何がそう思わせたの?どうしてそう信じたの? 例)どうしてそうだと思いますか? |

| 歪曲パターン② 「複合等価」 (二つの文が同じ意味を示す表現) 例)メールの返事がないということは、嫌われているんだ | どうしてそう思うの? なぜXがYを意味するの? 例)どうして返事がないことが、嫌われていることにつながるの? | |

| 歪曲パターン➂ 「因果」 (何かが、他の何かの原因になっている表現) 例)景気が良くないから売上が悪い | どうしてXがYの原因? 例)どうして景気が悪いと売上が上がらないと思うの? | |

| 歪曲パターン④ 「憶測」 (他人の気持ち、考え方がわかると決めつけている) 例)きっとあの人は私を嫌いに違いない | いったいどうしてそれがわかるの? 例)どうして嫌いだとわかるの? |

※全部一気に理解する必要はありません。

まずはこういったパターンがあるということを理解してください。

また、よく使うものや活用しやすそうなものを確認して、少しずつ実践してください。

6.具体的な活用事例

ここでは先ほどの12パターンから、仕事やプライベートでどのように使っていくのか、その活用事例をご紹介します。

(6-3については、私がメタモデルを複合的に活用したセッションの例です)

6-1.社員のやる気を起こして、コストパフォーマンスを高めた事例

- Before

指示を与えても、「できません」とばかり言っていた社員に、「なんでできないんだ?」「どうしてできないんだ」と詰めるような質問をしていた経営者の話

目標達成に向けて、情熱をそそいでいるのですが、部下のやる気をつぶしてしまい、それが原因で会社を辞めてしまうことがありました。

- 活用したメタモデルの質問「一般化」(可能性)

そこでこのメタモデルの質問「止めているものは何?」を活用

- After

社員が自分のなかで情報を整理して、他のタスクとの優先順位について説明し始めました。その優先度を社長が決定し、他の業務を他の社員に振り分けるよう提案したところ、「できます!」という積極的な返事がきて、業務がスムーズに進みました。

※この事例は社員の意欲開発だけでなく、退職や採用にまつわるコストや労力を大幅に改善することに成功しました。

6-2.自己否定するパートナーに気づきを与え、自信を持たせた事例

- Before

パートナーである彼女が、仕事がうまくいかず、「自分はダメ」と言って、落ち込んでいた状態が続いていました。なんとかしたいと思いながら、応援はするもののうまくいかない状況が続きます。

- 活用したメタモデル「削除」(判断・比較)

そこで、メタモデルの質問「どんな基準でダメなの?」「何と比べてダメなの?」などの質問を活用します。

- After

自分にダメ出ししている根拠が明確になり、具体的に何をどうするかが明確になりました。

※パートナーのつくっている地図は、「上司からのメールの返信が遅い」と言われたことで、すべてがダメ、という枠組みをつくり出していたことに気づき、上司へのメール返信の優先順位をあげて、仕事に前向きに取り組み始めました。

デート時には笑顔が増え、楽しい時間を過ごすことができるようになったとのことです。

6-3.社員育成を担当するビジネスパーソンの指導力が向上した事例(私のクライアントの場合)

これは私自身が担当したクライアントの相談です。

お相手には許可を得てご紹介しています。

- Before

クライアントであるビジネスパーソンは、研修やコーチングを行っても、社員のやる気に火をつけることができず、自分に自信をなくしていました。

私の方で、社員に対して、具体的にどんな話をしているのか、どんなセリフを発しているのかを聞きました。

すると、「ちゃんとしろ」「きちんとしろ」「がんばれ」「努力しろ」と、メタモデルの削除(指示指標、不特定動詞、名詞化)の言葉を多用していました。

- 活用したメタモデルの質問「削除」(指示指標)(不特定動詞)(名詞化)

- 「きちんとしろ」とは、具体的に何をすることですか

- 「ちゃんとする」とは、どのようにすることですか

- 「がんばる」とは、どんな具体的な行動ですか

- 「努力」とは、何をどのように、何回やることを指していますか

といったメタモデルの質問を投げかけ、より具体的な指示を出せるように、「言い回し」や「表現するセリフ」を準備してもらいました。

- After

「〇〇を△△回、15分以内で取り組みます」といった具体的な指示がだせるようになり、一方的な指示やコミュニケーションが解消されました。

正確なコミュニケーションをベースにした研修やトレーニング、またコーチングを行えるようになり、その業務が認められ次の年に昇進されました。

6-4.複合的な活用事例

これまでは、12パターンを個別にご紹介していますが、メタモデルの質問は一つだけ活用すればいいということではなく、目的をもって複合的に活用していきます。

ここでは、私が担当したセッションをベースにどのように質問していくのか、二つの事例をご紹介します。

実際の会話すべてをご紹介すると膨大な量になりますので、わかりやすくするために、省略させてご紹介しています。そのため、このセリフ通りに進んでいるわけではないことをあらかじめご了承ください。

6-4-1.複合的な活用例その1

精神的にイライラが続くビジネスパーソンの例です。

相手:最近よくイライラするんですね。

私:なるほど、イライラするんですね。

具体的にはどのようにイライラしてしまうんですか?

相手:なんというか、やることばかりに追われている感じがして・・・

私:やることばかりに追われている感じがするんですね。

もう少し詳しく教えてください。

やることとは、具体的にどんなことですか?

相手:山ほどあります。

私:山ほどあるんですね。具体的にいくつあるんでしょうか。

相手:う~ん 仕事のことでね。いろいろあるんですよね。

あなた:いろいろですか。具体的にはどんなことですか?

(ここで何が自分のなかに起きているのか、相手のなかで情報の整理が行われます)

相手:実は上司に報告しなければいけないことがまだできてなくてね、それが悩みの種なんです。

私:なるほど。上司に報告できないことが今の問題なんですね。

報告を止めているものは何でしょうか?

※ここまでの会話で、イライラの原因が何かを特定することができました。この後は、上司との人間関係についての話が展開されていきました。

6-4-2.複合的な活用例その2

後輩に対する接し方が変わっていった先輩社員の例です。

私:今回の問題は何ですか。

相手:会社の後輩がダメで使えなんですよ。

私:とにかくダメだと思われているんですね。

もう少し教えてください。「ダメ」という基準のようなものがあれば教えてください。

相手:とにかく生意気なんですよ、アイツは。

あなた:会社の後輩が生意気ということですね。

生意気とは、具体的に何が起きているのでしょうか。

(ここで何が起きているのか、相手のなかで情報の整理がはじまります)

相手:いつも指示通りに動かないんですよ。

あなた:なるほど、指示通りに動かないんですね。

正確に知りたいので、もう少し教えてください。いつもということなんですが、

週にいくつぐらい指示を出しているんでしょうか?

相手:う~ん10個ぐらいかなぁ・・・

私:10個のうち一つも指示通りに動かないんでしょうか。

相手:いや、そういうことはないですけどね・・・3つか4つぐらいかな・・・

私:3つか4つということですね。

では、半分以上は指示通り動いているわけですね。

相手:・・・・そ、そうですね。

※この会話は、「生意気」と表現される言葉の意味を整理し、「いつも指示通りに動かない」という世界を具体的にし、実は「いつもではない」ことにクライアントが気づいていきました。

このケースもそうですが多くの場合、問題の本質がわかったり、現在の状況が整理されていくと、解決に向かっていく流れができてきます。

7.メタモデルの質問を効果的に活用するポイント

メタモデルの質問を効果的に活用するポイントをご紹介しています。

活用する前にかならず読んでおいてください。

7-1.相手をポジティブにするのではなく、偏見や思い込みの世界を解きほぐすためのもの

メタモデルの質問は、結果的には建設的で、前に進める状態を心理的に生み出しますが、やる気を生み出すためのパワフルな質問という認識ではうまくいきません。

相手がつくる世界で停滞しているときに、思い込みや偏見を解きほぐし、新しい認識や選択肢を生み出すことを意識することが、メタモデルの質問を活用するコツです。

大事なのは、自分自身の地図と相手の地図は違うということを前提にスタートすること、そして相手の世界観を尊重することです。

7-2.ラポールを形成すること

メタモデルを効果的に活用するときは、「ラポール」とよばれる相手との安心感や親近感、また無意識レベルでの信頼ある関係性が必要です。

ともに「共通の目標に向かっている」と、相手も感じることができる状況で行うことが大切です。そこで、すぐにでも活用できるやり方は、クッション言葉を入れて質問することです。

メタモデルの質問の前に、

「なるほど、そう感じて(考えて)いらっしゃるのですね」

とクッション言葉を入れてから始めると、相手だけでなく、自分も余裕をもって会話を進めることができます。

7-3.WHYではなく、HOWをきく

メタモデルの質問を活用するときには、なぜ(WHY)ではなく、何が起きているのか(HOW)を聞くことが重要です。

相手が警戒心をもっていると、あなたの「なぜ?」という質問は尋問のように聞こえ、責められている感覚や問い詰められている感覚が生まれ、適切なコミュニケーションが生まれにくくなります。

先にご紹介したラポールのところにも関連しますが、WHY(なぜ?)を聞こうとすると、「正当化」や「言い訳」を引き出しやすく、場合によってはあなたに対する反発や敵意が生まれることもあります。

WHY(なぜ?)ではなく、HOW(何が起きているのか、どのようになっているのか)を理解していく意図が必要です。

7-4.コミュニケーションの目的をもつ

メタモデルを活用することは、やたらめったらに質問することではありません。

常にコミュニケーションの目的や、その場面で活用できる時間配分などを考慮し、ゴールに近づく質問を組み立てていくことで、より質の高いコミュニケーションが可能になります。

話の内容に引っ張られず、

「この人は、何を大切にしているのか?」

「この人の世界は、本当はどうなっているのか? 何を伝えたがっているのか?」

「歪曲や一般化、削除されているものは何か?」

こういった言葉には表れていない、無意識の世界を理解していくことが大切です。

8.まとめ

私たちは、知覚した情報を表現しようとするときに削除、一般化、歪曲といったフィルターをとおして言葉で表現しようとします。

その3つのフィルターを理解し、正確にコミュニケーションをとるために、またあるときには相手の停滞した状態を望ましい状態に切り開くための質問がメタモデルです。

ぜひ相手の世界観を尊重し、ともに同じゴールに向かうパートナーシップで会話を進めてください。

あなたがメタモデルの理解、そして活用から得られるものは、人をあやつる快感ではありません。その人のよりよい友人、またより卓越したリーダーやメンターとなって、自然と周囲を惹きつける魅力や影響力をもつ存在そのものになるということです。

※「心理学NLP」について詳しくはこちらの記事へ

- 特集:心理学NLPとは?

- 大人気!NLP体験講座とは?

※参考文献

- 全米NLP協会/日本NLP協会プラクティショナーコース テキスト

- 『魔術の構造』リチャード・バンドラー(著),亀田ブックサービス

- 『言葉を変えると人生が変わる』クリスティーナ・ホール(著),ヴォイス

- 『NLPのすすめ』ジョセフ・オコナー (著), ジョン・セイモア (著),チーム医療

- 『マジックオブNLP』バイロン・A. ルイス (著), R.フランク ピューセリック (著),メディアート出版

- 『成功心理学 プロが教えるNLP入門』芝 健太 (著),居山 真希子 (著),桶谷 和子 (著),GENIUS PUBLISHING