コミュニケーション能力は、

仕事での結果や成果、

人間関係の築き方に大きく関係しています。

ビジネスの現場や世間で、

「コミュニケーション能力」が

最も求められていながらも、

学生時代はもとより、大人になってから、

自ら求めない限り学ぶ機会はほとんどありません。

記事の中では、コミュニケーション能力を理解し、

効率良く高めていくための、

対人コミュニケーションの要素を厳選し、

レベルアップしていくための階段を明確にしました。

あなたが今、どのレベルにいても

まったく問題ありません。

自分の現状と次の段階が明確になっていれば、

ご自身のペースで上を目指すだけです。

もっと人間関係を楽にしたり、

仕事でもっといい結果や充実感を得ていくために、

もっと自由に自己表現をするために、

ぜひこの記事を役立ててください。

目次

1.コミュニケーション能力とは?

コミュニケーション能力とは、人と人が意思疎通をして、考え方を伝えて理解し合うために必要な能力のことです。

つまり人と人とのコミュニケーションとは、突き詰めると「人を理解すること」「人に(自分を)理解してもらうこと」なのです。

言いたいことや伝え方、自分がどんな人物なのかを誰かに分かってもらうために、そして周囲の人が何を言いたいのか、どんな考えをもっているのか、どのような人物かを理解するためにコミュニケーションがあります。

また、新卒の選考時に重視する要素を調査した経団連の調査では、「コミュニケーション能力」が15年連続で1位になっているそうです。

(参考:2018年度新卒採用に関するアンケート調査結果)

その背景には、世代間のギャップ、価値観の違いはもちろんのこと、コミュニケーションツールの発達によって、対面でのコミュニケーションが希薄になりつつあるからなのではないでしょうか。

コミュニケーション能力の重要性がうたわれるのは、社会の中で人と関わる以上、お互いがその中でよりいきやすく、あらゆる活動をスムーズにするために欠かせない能力であるからです。

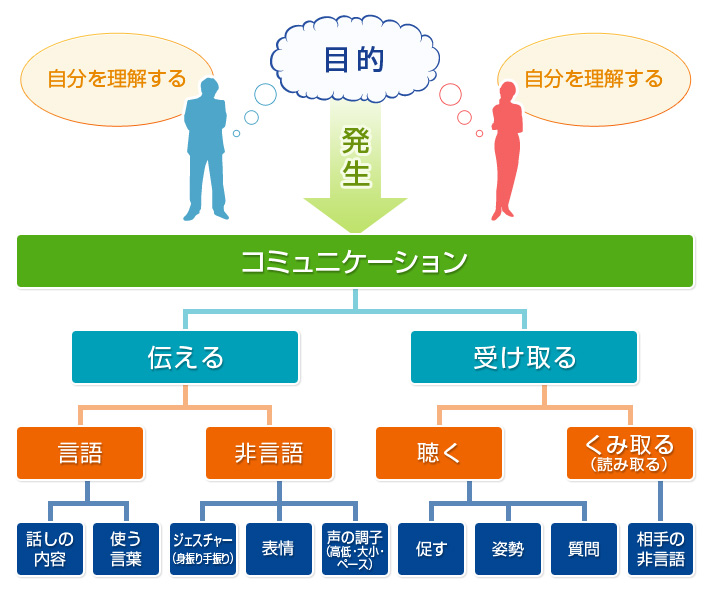

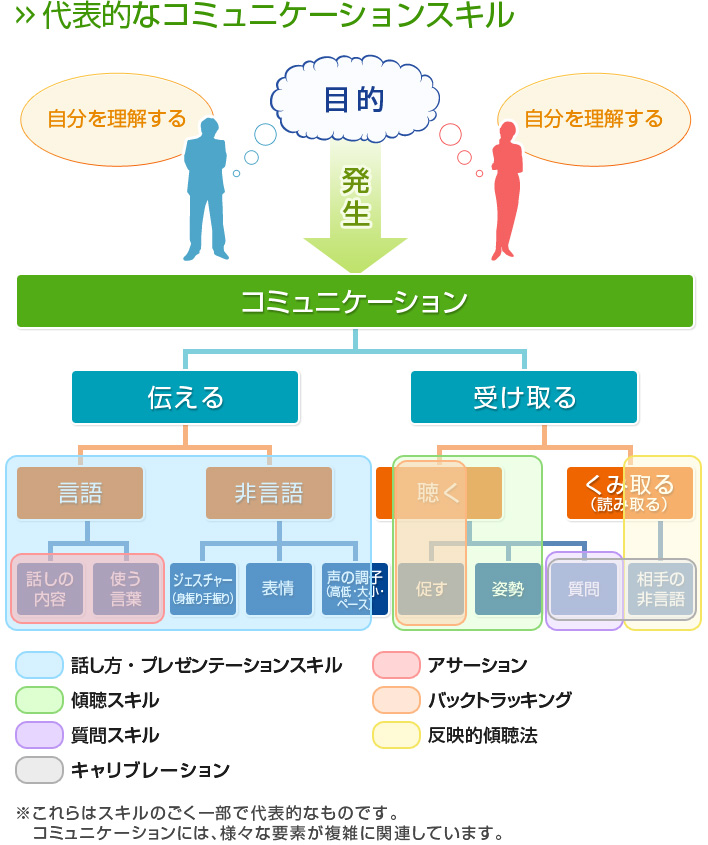

1-1.コミュニケーション能力の構成要素

コミュニケーション能力とは、意思疎通によって人を理解し、人に理解してもらう能力だとお伝えしました。

具体的には、言語での伝え方と受け取り方、非言語での伝え方と受け取り方を含めた以下の4つの要素で構成されています。

- 言語での伝え方

- 言語での受け取り方

- 非言語での伝え方

- 非言語でのくみ取り方

さらに、各要素の能力や精度を高めるために様々なスキルが枝葉のように広がっており、それらを総合して「コミュニケーションスキル」と捉えることができます。

例えば、言語や非言語での伝え方の精度を高めるためのスキルとしては、話し方やプレゼンテーションスキルが必要となり、相手の言語を正確に受け取るために傾聴スキルや質問スキルが必要となります。

ではいざ、コミュニケーション能力を高めようと思ったものの、何をどこから取り組めばよいのかがわからないと悩んでいる方は多いのではないでしょうか。

どのスキルも大事なものですが、すべてを極めようとすれば何十年とかかるかもしれません。

あらゆる学びと同じ用にコミュニケーション能力を高めていくにも、理にかなった順番が存在します。

いかに効率よく学び、能力を高めていくか

優先度合いが高い部分を厳選してスキルアップしていきましょう。

コミュニケーションに磨きをかければかけるほど、その結果今とは比にならないメリットを手にすることができるのです。

1-2.コミュニケーションの真実

コミュニケーションを学び、能力を高めて行く上で、まず最初に知っておくべきことがあります。

それは私たちが100%(=完全に)意思疎通できることはない。ということです。

私達は、誰もが異なる遺伝子を持って生まれ、異なる環境で暮らし、異なる人と接して生きています。

ですから、同じ体験をしたとしても、得る学びや経験、感情・・・そしてそれらに対して、意味づけることも異なるのです。

例えば、子どものころから犬を飼い、可愛がって育ててきた経験がある人にとって、犬とは可愛い存在でしょう。

一方で、子どものころに犬に追いかけられて怖い経験をしたことがある人にすれば、犬とは怖い存在だと捉えているかもしれません。

こうした1つ1つの体験、そこから得た感情、捉え方もすべてが違う以上、自分が得た経験、見たもの聞いたことを、そのまま同じように人に理解してもらう、ということは完全にはできません。

その逆、相手を同じように理解することに関してもです。

しかしコミュニケーションを通して、どうして犬が怖いのか?という理由を知ることができ、そして相手の気持ちも知ることができるようになります。

改めて人はそもそも違うのだ、コミュニケーションとは伝わりづらいものだということを大前提として理解しておきましょう。

だからこそ私たちはコミュニケーション能力を高め、スキルを磨き、限りなく意思疎通を100%へ近づけていく努力をするのです。

少しずつでも、その能力を磨いていきましょう。

2.コミュニケーション能力が高い人と低い人の特徴

コミュニケーション能力が高い人と低い人の特徴はいくつかありますが、ここでは、特に押さえておきたい特徴をご紹介します。

2-1.コミュニケーション能力が高い人の特徴

コミュニケーション能力が高い人の特徴は、話し相手に興味や関心を持っていることです。

例えば、好きな人や興味のある人の話は、長く覚えていますが、苦手な人やどうでもいい人の話は、あまり覚えていないということがあります。

プライベートならそれでも良いかもしれませんが、仕事となると、好きな人・苦手な人に関係なく、コミュニケーションを取る必要があります。

そんな時、コミュニケーション能力が高い人は、好きや苦手といった好みではなく、相手の話に興味や関心を向けるため、より良いコミュニケーションをとることができるのです。

その他にも、相手の気持ちを読み取れること、相手との一体感を作るなど様々な特徴があります。

2-2.コミュニケーション能力が低い人の特徴

コミュニケーションが低い人の特徴は、人の話を聞かないで自分の話ばかりしてしまったり、相手の気持ちを考えず発言をしてしまうという特徴があります。

例えば、友人と話しているときです。

友人:「そういえば、この間映画を行ったんだけど・・・」

あなた:「私も、ついこの間映画を見に行ったの!普段あんまり見ないジャンルでとても面白くて、そこに出てくる女優さんも素敵で・・・」

友人から話を振ったものの、話題を奪って自分の話をしてしまったことはありませんか?

友人からすると、きっと気分の良いものではないでしょう。

このように、無意識に会話の中で相手の気持ちを下げてしまっていることがあります。

ぜひ、相手の話を最後まで聞いて、思いやりのあるコミュニケーションを心がけましょう。

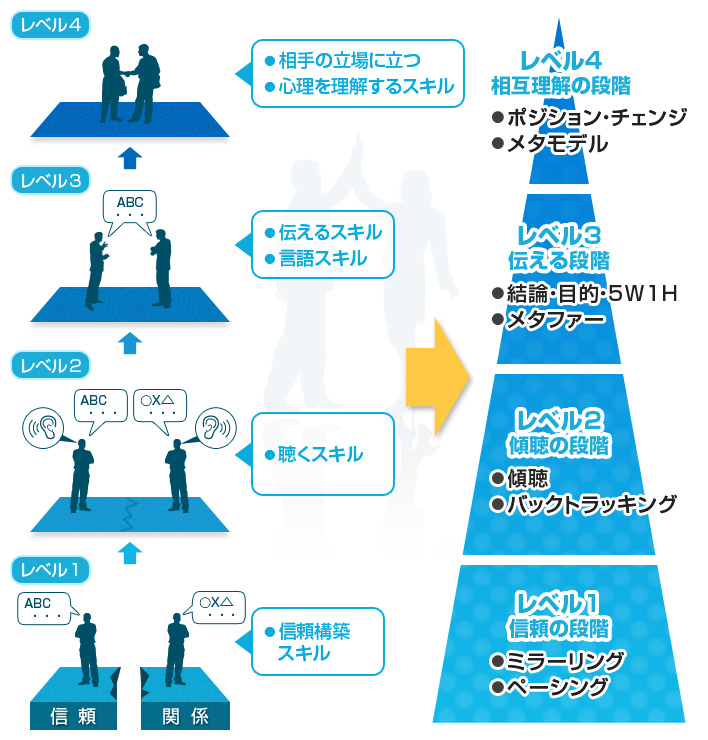

3.コミュニケーション能力の4段階と8つの厳選スキル

コミュニケーションには、4つのレベルアップの段階(ステップ)が存在します。

画像にもあるように、コミュニケーション能力の4段階とは、下記を指します。

- レベル1「信頼の段階」

- レベル2「傾聴の段階」

- レベル3「伝える段階」

- レベル4「相互理解の段階」

それぞれの詳しい内容を説明していきます。

3-1.レベル1「信頼の段階」

レベル1「信頼の段階」は、コミュニケーションのスタートラインと言えるでしょう。

「信頼関係」という土台が築かれていないこの段階では、お互い相手の話を聴こう、理解しようという気持ちよりも、自分の言いたいことを話し、相手の話を自分の解釈だけで受け取ることを先行してしまいます。

あるいは当たり障りのない話にとどめる。この状態では意思疎通するのはとても困難です。

まず初めに、樹木を支える根を張るように、相手との信頼を築くことが大前提です。

【レベル1で使えるコミュニケーションスキル】

①ミラーリング

ミラーリングとは信頼構築のためのスキルの1つです。こちらは、心理学、コーチング、カウンセリングなどで用いられています。

言葉の通り「鏡合わせ」のように、相手の動作や姿勢、表情などの目に見える部分に合わせるスキルです。

②ペーシング

ペーシングとは、相手に気分良く、安心して話してもらうように、目に見えない部分、話のスピード、声の大きさ、声のトーン、口調、相手の感情の起伏、そして相手の呼吸などに合わせることをいいます。

この2つのスキルは、相手と信頼関係を築くことに役立つ「ラポールスキル」というものに含まれます。

ラポールとは、フランス語が元になっており、心理学用語で「信頼関係」のことです。ラポールスキルを使うことで、信頼関係がすでに築かれているような状態を意図的に作り出すことを可能にします。

3-2.レベル2「傾聴の段階」

レベル2「傾聴の段階」では、信頼関係の土台が築かれた状態です。

しかし、1-2でも紹介した私達が100%(=完全に)意思疎通できることはないという「コミュニケーションの真実」に阻まれ、決してスムーズなコミュニケーションではありません。

この段階では、相手の言いたいことを理解しようとしても理解できず、また伝えたいことが思うように伝わらないフラストレーションがたまります。

このステップは、「コミュニケーション上手は聞き上手」の言葉とおり、聴く能力を身に着けて、相手の意志をより正確に受け取っていくことが大切になります。

【レベル2で使えるコミュニケーションスキル】

③傾聴

カウンセリングやコーチング、心理学の世界では話を聴くことを傾聴と言います。

「聴き(聞き)上手は話し上手」という言葉があるように、話を聴くことで相手が心を開いて話をしてくれたり、相手の話からポイントを拾ってどんどん広げていくことができるようになります。

クライアントのことをよく知るために、相手に本音を話してもらうために、聴くことはコミュニケーションにおいてとても重要だとされています。

④ バックトラッキング

バックトラッキングは聴き方のスキルになります。

相手が発した言葉を繰り返して、会話を進めていく方法で、日本のカウンセリングの世界では「オウム返し」とも言われていたりします。

日常会話でも、ビジネスシーンでも、コミュニケーションを円滑にし、会話を促し、そしてコミュニケーションミスを防ぐことにも繋がります。

3-3.レベル3「伝える段階」

レベル3「伝える段階」では、信頼を築く力、そして相手の言葉を聞き取る能力が身についた状態です。

この段階では、相手の理解に合わせて伝える能力を身につけていきます。

自分主体ではなく、相手に合わせてコミュニケーションを行うことがこのレベルでのポイントです。

【レベル3で使えるコミュニケーションスキル】

⑤結論・目的・5W1Hを明確にする

相手伝えるためには、「伝えたいことは何か」「この話を聞いてどうなってほしいのか」・・・つまり結論や目的を明確にする必要があります。

話が分かりづらくなってしまう人にありがちなことの一つが、話のポイントや、コミュニケーションの目的が曖昧になってしまうことです。

結論から先に述べるという、ビジネスコミュニケーションのマナーがあるのは、そもそも何の目的でこの話をしているのか、何が言いたいのかを先に相手にわかってもらうためです。

それによって、忙しい相手でも素早く状況を理解し、判断ができるというメリットがあります。

⑥メタファー

相手に分かりやすく伝える方法として喩え話があります。

専門的にはメタファーとも言われ、催眠療法などにも用いられます。

例えば、将来はプロ野球選手になりたいという子どもに対して、「地道に練習すればうまくなれるよ。」と、ただ言うだけでは、子どものモチベーションにはつながらないでしょう。

そこで、野球界で偉業を成し遂げたイチロー選手のエピソードを借りて、「イチロー選手も小学生のころからプロ野球選手を目指して、365日休まずにキャッチボールとバッティングの練習をしていたそうだよ。毎日少しずつでも練習を続けよう。」

このように伝える方が遥かに説得力があり、自分もイチローのように頑張ろうと、モチベーションが湧くのではないでしょうか。

これが、メタファー(喩え話・比喩)を効果的に用いることの効果です。直接的に伝えるよりも、相手に対しての説得力が格段に上がることがメリットになります。

わかりやすいメタファーを使うことのポイントは以下の2つです。

- シンプルな言葉を使う

- 数より精度の高さを重視する

そして、プレゼンテーションなど不特定多数に対して話す時は、誰もがわかる言葉や表現を使うことがポイントです。

メタファー以外の効果的な伝え方についての記事は、こちらをご確認ください。

3-4.レベル4「相互理解の段階」

レベル4「相互理解の段階」では、お互いの意思疎通をさらにスムーズにして、相互理解を深めていきます。

例えば、相手からの言葉以外のメッセージも汲み取るスキルを身につけること、そして俯瞰的な視点をもってコミュニケーションを取る能力を身につけていきます。

この段階になると、コミュニケーションへのストレスもほぼなく、さらに関係性も強固になっていきます。

コミュニケーション能力を高めることで多くのメリットも実感しているかもしれません。

【レベル4で使えるコミュニケーション能力】

⑦ポジション・チェンジ

ポジション・チェンジとは、相手から発信されるメッセージからだけでなく、相手の立場や気持ちになって相手への理解を深めることをいいます。

コミュニケーションの上級者、優秀なコミュニケーターの特徴は、多角的に物事を捉え考えることができることです。

主に3つの視点である、「自分の視点」「相手から見た視点」「第三者から見た視点」から物事をみることができます。

誰しも、自分の立場や視点、価値観を中心に物ごとを見ています。

すると、他人と、自分との違いに気づかず、相手の気持ちを理解できなかったり、すれ違い、ぶつかりあったり、自分の考えを押しつけることになってしまいます。

- 子どもを持って、初めて親の気持ちがわかった。

- 後輩や部下を持って、先輩や上司の気持ちや言っていたことがわかった。

あなたにもこんな経験はありませんか?

3つの視点で物事物ごとを捉えたり、相手の気持ちを察することができると、あなたの判断や人間関係の選択肢が大きく変わります。

あらゆるシーンでこの3つの視点を持つことができるよう、日頃から習慣づけしてはどうでしょうか。

⑧メタモデル

メタモデルとは、欠落した詳細な情報、あいまいな情報を明確にする質問のパターンのことです。

私たちには、相手の持っている情報をより具体的に理解するために、ある決まった質問のパターンがあります。

日頃から、私達は自分の気持ちや考えを伝える時に、その情報を無意識のうちに「省略」「歪曲」「一般化」しています。

そのため、私たちの発する言葉からは多くの情報が欠落していきます。

相手とのコミュニケーションの中で、お互いの「省略」「歪曲」「一般化」を明確にして、情報の理解を100%に近づけることを可能にしていきます。

つまり、相手の言葉以外にある相手の本意や考えを理解すること、さらには相手が思い込みによって、自らを制限してしまっている可能性から解放することにもつながります。

4.コミュニケーション能力を高める方法

これまで、コミュニケーションの4つの段階とスキルを紹介しました。

ここからは、コミュニケーション能力の高め方について、日常で簡単に高められる方法から、専門的に学ぶ方法までを紹介していきます。

コミュニケーション能力を高める方法は、主に下記の6つの方法があります。

【日常編】

- 友人や周りの人と話す時に練習する

- コミュニケーション能力が高い人を真似る

- 普段から聞き役に回ってみる

【学び編】

- コミュニケーションを取り扱う講座に参加する

- コミュニケーションに関連する本を読む

- 動画などで学ぶ

【日常編】では、日頃から関わる友人とコミュニケーションを取る時に意識して、これまで紹介したスキルを練習したり、聞き役に回ることを意識することが大切です。

また、身の回りにコミュニケーションが上手だと思う方がいたら、ぜひ真似をして自分のものにできるようにしてみましょう。

【学び編】では、コミュニケーションを取り扱う講座に参加してより体感的に学んだり、本を読んで知識をつけることが大切です。

しかし、動画や本では実践できる場がないため、自分の中に落とし込めなかったりイメージしづらいことも多いかもしれません。

そこでおすすめなのは、コミュニケーションの講座に参加することです。

一緒に参加される方と実践をしたり、知識の共有を行うことでより深い学びにすることができるでしょう。

5.コミュニケーション能力を高めるメリット

5-1.ビジネス編

ビジネスシーンでのコミュニケーションは、いかに話が伝わりやすく事実を正確に伝えられるかが重要になってきます。

特に、話の伝わらない人は、指示や依頼もしづらくなります。

そのため、報告・連絡・相談ができれば仕事の効率化や信頼に繋がるでしょう。

また、部下から相談されたときや指示を出すときにも、コミュニケーション能力を高めることで、信頼されたり仕事の効率化にも繋がります。

ぜひ、普段の自分のコミュニケーションを振り返り改善点や伸ばしていけるところを探してみましょう。

5-2.プライベート編

プライベートなシーンでもコミュニケーション能力は大きく影響しています。

友人に相談されたときに、「傾聴」や「バックトラッキング」といったスキルを使うとより信頼されることに繋がります。

また、人間関係にトラブルが合った際にも、「ポジション・チェンジ」をして相手の立場や第三者目線になり伝えたいことなどを考えることで解決することもできます。

6.コミュニケーション能力診断テスト

コミュニケーション能力診断テストとは、現在のコミュニケーション能力を12個の質問に答え、「聞く・説明する力・質問する力・協調性」を診断できるテストです。

こちらの診断テストは、基礎編・初級・上級と分かれており、それぞれ対象(目安)が異なっています。

職場などでコミュニケーションが上手くいかなかったり違和感を感じてることがあったり、また自分のコミュニケーションの取り方が正しいのか疑問に思っているかたが気軽に受けられる診断になります。

こちらの診断は、社会人1~3年目になる方を目安の対象とした診断になります。

上司や先輩とのコミュニケーションに悩んでいたり、仕事でのコミュニケーションを円滑にしてスキルアップに繋げたい方におすすめです。

こちらの診断は、リーダーや管理職などの役職者の方に向けた診断テストになります。

部下との関係改善や、部下のやる気を出させたりリーダーシップを発揮させたい方に今、自分のコミュニケーションの取り方は正しいのか現状の確認にも繋がることでしょう。

7.コミュニケーション能力に関連するオススメの本

コミュニケーション能力を高める方法として、本を読むこともオススメです。

コミュニケーション能力を高めることに役立つ本を5冊紹介していきます。

こちらの本は、伝え方の実践的な内容はもちろん様々なテクニックを紹介しています。

伝え方次第で相手から引き出す反応を変えられるようになる。

こういったことをビジネスでもプライベートでも使えるようにまとめてありますのでおすすめです。

②超雑談力 人づきあいがラクになる 誰とでも信頼関係が築ける

皆さんは雑談力に自信はあるでしょうか?

何気ない会話で話を盛り上げることが苦手な方や相手から話を引き出すことが苦手な方にぜひご一読してほしい本になります。

芸能界でもトップクラスでコミュニケーション能力が高いと言われるあの有名な、田村淳さんが著者です。

気軽に実践できる内容が書かれており、本が苦手な方も読みやすくなっています。

話し方はもちろん、「聴く」ことの大切さも書かれた本になります。

コミュニケーション能力を高めるには、伝えることと同様に「聞く力」も大切だと説明しました。

それを裏付ける、聞く姿勢の大切さが書かれた本になります。コミュニケーションに苦手意識のある人はぜひ読んでみてください。

⑤仕事で必要な「本当のコミュニケーション能力」はどう身につければいいのか?

こちらは、社会生活をしていて職場でのコミュニケーションに悩みがある人におすすめです。

コミュニケーションが上手くいく暗黙のルールなど、様々なコミュニケーション能力の本質についてかかれています。

最後に

私たちが日々行う、人と人とのコミュニケーションとは、突き詰めると、「人を理解すること」「人に(自分を)理解してもらうこと」です。

すると、コミュニケーション能力とは、人を理解し、人に自分を理解してもらう能力のことだと言えます。

コミュニケーション能力の重要性がうたわれるのは、社会の中で人と関わる以上、お互いがその中でより生きやすく、あらゆる活動においてそれをスムーズにするために欠かせない能力だからなのです。

仕事での結果、周囲からの信頼や、収入面での評価では、人を動かす影響力や人望が不可欠です。

そして家族やパートナー、友人や知人などとの認め合える関係。

こうした結果・関係すべてにおいて、そのベースにはコミュニケーションがあります。

いかに効率よく学び、コミュニケーション能力を高めていくか。

足りない部分を見極め、強みをさらに伸ばすための、スキルアップをしていきましょう。

コミュニケーションに磨きをかければかけるほど、今とは比較にならない大きなメリットを、あなたは手にすることができるのです。