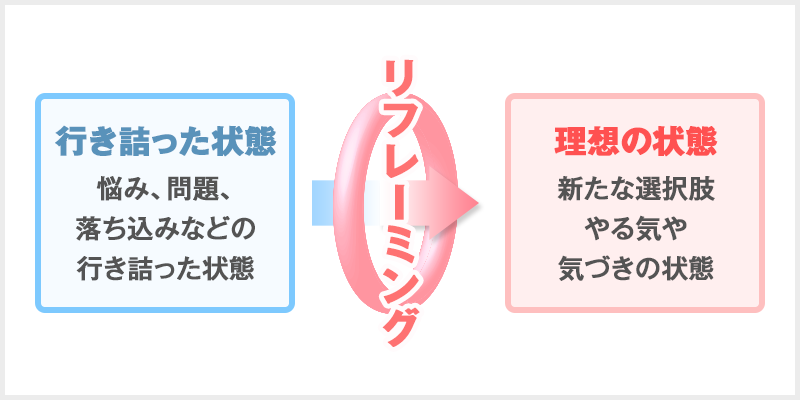

リフレーミングとは、

心理学NLP(神経言語プログラミング)において、

視点を変えることによって

行き詰まった状況を打破し、

より理想な状態に向かうことを

可能にするテクニックです。

- 失敗/挫折したとき

- 悔しさで前に進めないとき

- プレッシャーがかかっているとき など

こうした行き詰まりの状態は、

認識の枠組み、つまりフレームを

少し変えることによって、

思考の幅を広げ、

新たな選択肢を見出しやすくなります。

問題解決と目標達成。

このどちらにも大いに役立つ

リフレーミングの技法は、

間違いなく

あなたの人生、仕事、人間関係を

より良くするツールになるでしょう

今回の記事では、

リフレーミングの種類や具体的な事例や、

読めばすぐ実践できる

リフレーミングの具体的な方法も

ご紹介していきます。

| 著者:足達 大和 全米NLP協会公認・NLPトレーナー | |

当サイト「Life&Mind」の運営元である「NLP-JAPAN ラーニング・センター」の専属トレーナー。5,600回以上という圧倒的な回数の研修実績を持つ。 NLP-JAPANラーニング・センターとは、日本最大手の「NLP総合スクール」で、NLP業界の世界5大組織と連携。日本で唯一、NLPの基礎から大学院レベルまでの学びを提供している日本最高峰のNLPトレーニング機関。 | |

目次

1.リフレーミングとは

リフレーミングとは、心理的枠組み(フレーム)によって、人や物事への印象や意味を変化させ、理想に向かえる有効な状態にしていくことを言います。

リフレーミングを学ぶことによって、ものごとを多角的に捉えたり、柔軟に捉えることができるようになるため、思考の幅が広がり、世界観をガラリと変えることができます。

1-1.心理的枠組み(フレーム)とは

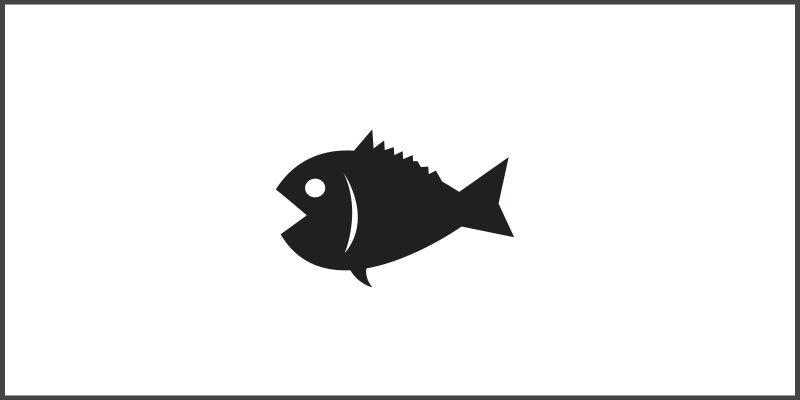

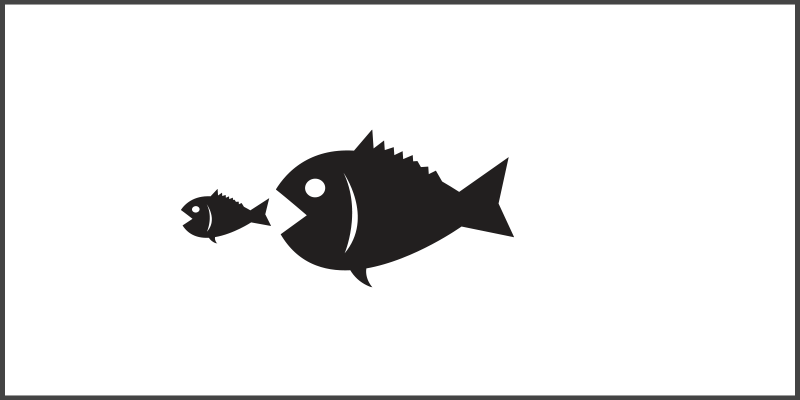

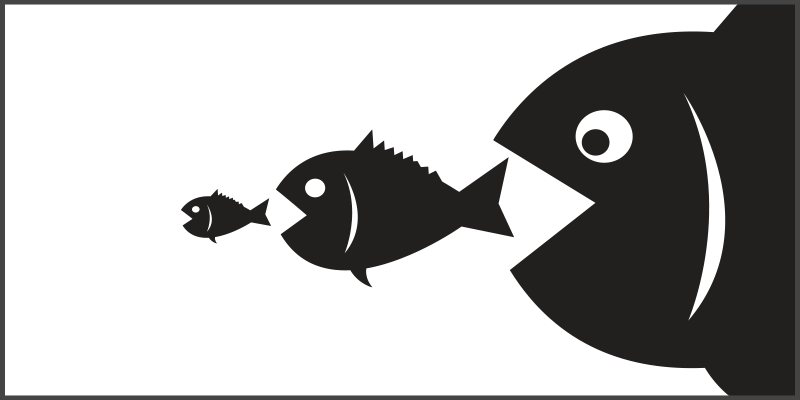

心理的枠組み(フレーム)が、人や物事への印象、意味付けにどう影響するかを、イラストを使ってシンプルにお伝えします。

こちらの写真をご覧ください。

これは、魚の絵です。

次のように枠が変わると、

追いかけている魚のように見えます。

さらに枠を広げると…

逃げている魚の意味も表れてきます。

※参考文献 Encyclopedia of Systemic Neuro-Linguistic Programming and NLP New Coding By Robert Dilts and Judith DeLozier.

このように、枠組み(フレーム)は、私たちの認識に影響を与え、ひいては感情や気分、また意味づけや思考や行動に影響を与えているわけです。

他にも、有名な例としては「コップ半分の水」というものがあります。

「コップに半分の水が入っている」という事実は同じでも、下記のように解釈は2つに分かれることがあります。

物事は中立で、それ以上もそれ以下もなく、客観的な事実に過ぎません。

その事実に対して、どのように意味付けをし、解釈をするのかが、その人の心理的枠組み、つまりフレームです。

1-2.リフレーミングの目的

リフレーミングの目的は、誰もが個別に持っている心理的枠組み(フレーム)を変えることで、悩みや落ち込み、問題や停滞といった行き詰まった状態から、新たな選択肢に気づき、理想に向かって有効な状態にしていくことです。

このリフレーミングは、今やカウンセラーやセラピストといった特別な職種の人だけではなく、コーチやコンサルタント業の人はもちろん、セールスやマネージャー、また親子も含む教育の世界ではなくてはならない考え方になっています。

1-3.リフレーミングのケース①:筆者の実体験

これはライターである私が社会人一年目に経験した話ですが、当時の上司に貯金についてのアドバイスをもらいました。

上司「今のうちに貯金を始めたほうがいいぞ。給料の2割はやったほうがいいな」

私「それはキツイですね」

という会話でした。そのあと少し間をおいて、上司が次のようにアドバイスしてくれました。

上司「じゃ給料の8割で生活を目指すとしたら、できそうか?」

私「それならできそうです!」

今思うとなんて単純な新人なんだと思いますが、引いてみると分かる通り、実はどちらも同じことです。

このように難しく感じることも、枠組み次第で「できそうなこと」に変化させることができます。

1-4.リフレーミングのケース②:医師による手術の説明

あなたが病気で手術を受けなければならなかったとき、次のように医師に説明されたらどちらの手術に同意しますか?

A:この手術は死亡率が10%の手術です

B:この手術は生存率が90%の手術です

フタを開ければどちらも同じ率の手術です。しかし、表現を変えるだけで受ける印象がかなり異なります。

実際に、1982年に行われた調査でも、自分が病気になったと仮定して手術の説明を受けるとき、手術が失敗する確率を伝えた場合よりも、成功する確率を伝えた方が、より魅力的なイメージを持ったという結果が出ています。

この心理的枠組み(フレーム)は、私たちの印象や認識はもちろんのこと、場合によっては判断、決断にも影響を与える可能性があると言えるでしょう。

【参考文献】McNeil BJ, Pauker SG, Sox HC Jr, Tversky A. On the elicitation of preferences for alternative therapies. N Engl J Med. 1982 May 27;306(21):1259-62.

2.リフレーミングとポジティブシンキングの違い

リフレーミングと似た意味の言葉で「ポジティブシンキング」がありますが、それぞれの意味は異なります。

ポジティブシンキングは、出来事を前向きに捉えることを意味します。

一方、リフレーミングは、出来事の枠組みを変えて、出来事に対して別の視点を持たせるものです。

リフレーミングはポジティブになることが目的ではなく、状況を打破して理想に向かうために有効な状態を作り出すことが目的です。

つまり、ポジティブシンキングは前向きな思考法であり、リフレーミングは視点を変える技術、と言えます。似ているようで意味は異なります。

3.リフレーミングで得られる5つの効果

この章では、具体的にリフレーミングでどんな効果が得られるのかをご紹介します。

3-1.気持ちが軽くなる

自分にとってマイナスな出来事が起こった時、悲しさや苦しさに襲われ、落ち込んだり自信をなくしたりしてしまうことがあります。

ただ、マイナスな出来事は、表裏一体なケースもあり、視点を変えると自分にとってプラスとなるケースも少なくありません。

一見マイナスに思えることに対しても、リフレーミングをすることで、何か意味があって起きた、自分にとってプラスの側面もあるということに気づくことができ、気持ちを軽くすることができます。

3-2.人間関係で悩まなくなる

リフレーミングのスキルは、人間関係の悩みの解消にも有効です。

例えば、職場に自分の苦手なタイプの人がいたとしても、リフレーミングを行うことで、相手の短所やトゲのある言葉に対してポジティブに捉えられるようになります。

その結果、今まで見えていなかったその人の良いところも見えたり、嫌いだと思っていた人への苦手意識が薄れるなど、人間関係の悩みの解消に役立ちます。

3-3.モチベーションが上がる

物事が思い通りに行かなかったり、やる気が出ないような場面でも、リフレーミングによって視点を変えると、下記のようにモチベーションを高める気づきを得ることができます。

「思い通りに行かなくても、良い練習になった。この経験は自分の糧になる。」

このように、物事に対してどんなプラスの価値があるのか気づくことができるようになり、モチベーションを上げることにつながります。

3-4.問題解決の能力が高まる

リフレーミングができるようになれば、自然と問題解決の能力も高まります。

なぜなら、リフレーミングによって視点を変える発想が可能となり、その結果、思考やアイデアの幅が広がるからです。

例えば、仕事に行き詰まってしまった時には、下記のようなリフレーミングの視点が役立ちます。

「もし、仕事ができる上司の〇〇さんが同じ仕事をするなら、どう取り組むか」

「この状況をすでにクリアした未来の自分が、今の自分にアドバイスをするとしたら、どんな内容だろうか」

この「もし〇〇だったら…」という切り口は、5章の2つ目にご紹介する『アズイフフレーム』というリフレーミングの技法の一つです。

このように、視点を変えて物事を解決する思考法としてリフレーミングは有効です。

3-5.相手を励ますことができる

仕事やプライベートで、誰かから悩みを相談された経験が、誰しも一度はあるのではないでしょうか。

リフレーミングは、自分を取り巻く状況だけでなく、他人に対しても効果的に使えます。

相手の状況や悩みの内容をリフレーミングすることができれば、出来事に対する認識を変えることが可能となり、悩みを解消する助けになります。

4.リフレーミングの種類と事例

行き詰まった状態を、理想に向かえる状態に変えるリフレーミングの種類は大きく分けると2つです。

一つは「状況のリフレーミング」。もう一つは「内容のリフレーミング」です。

それぞれどのような枠組みか、その事例を踏まえてお伝えします。

4-1.状況のリフレーミング

4-1-1.状況のリフレーミングとは?

「状況のリフレーミング」とは、その人や物事は、「他のどのような状況ならば役立つか?」と、状況や背景の枠組みを見直すことです。

人や物事の性質について、ある状況においては機能しなくても、他の状況においては、役立つ資質であり、リソース(資源)になることがあります。

「適材適所」という言葉があるように、人や物事の良さを最も活かす状況はどこだろうか、という視点を持つのが「状況のリフレーミング」です。

4-1-2.状況のリフレーミングの具体例

状況のリフレーミングの具体例として、2つのケースをご紹介します。

■ケース①

細かいことによく気づいて何事もつい指摘してしまう人

現状:

余計なことまで口にしてしまい人間関係がうまくいかない

状況をリフレーミングした場合:

ミスを確認する業務では誰よりも細かく丁寧にチェックすることができる

■ケース②

確認が丁寧で何をするにも時間がかかってしまう

現状:

急ぎの業務が発生してもすぐに対応が完了できない

状況をリフレーミングした場合:

確認漏れを起こしてはいけない業務をミスなく遂行できる

このように、状況をうまくリフレーミングすることで、本来の価値を発揮して活躍することができたり、非効率を避けるといったメリットがあります。

4-1-3.誰もが知るあの有名な商品も「状況のリフレーミング」で誕生した!?

強力な接着剤の開発に莫大な資金と時間を投資して失敗した液体を、新しい文具にして普及したのが、私たちが使っている「付箋」です。

「くっついてはがれる、またくっついてはがれる」という事実に目を向け、接着剤の開発としては失敗しましたが、他の物として成功した事例です。

また、風邪薬としては、うまくいかなかった素材に、少し加工してできたのが、コカ・コーラです。

このように、一見「失敗だ」と思えるような、価値のない製品だとしても、状況を変えれば大きな価値を発揮し、大ヒットすることは何も珍しいことではないのです。

うまくいっていない状況や物や人を見たとき、「これは他のどこで役立つだろうか、どこで機能するだろうか」と考えることが状況のリフレーミングの基本です。

4-2.内容のリフレーミング

4-2-1.内容のリフレーミングとは?

内容のリフレーミングとは、内容そのものに対する枠組みを変えて、より建設的かつ理想的な状況を創り出すためのものです。

具体的には、下記のような発想でリフレーミングを行っていきます。

「その物事には他にどんな意味があるだろうか?」

「どんなプラスの価値があるだろうか?」

意味をつくる枠組みを見直す、という特徴から、別名で「意味のリフレーミング」とも呼ばれています。

4-2-2.内容のリフレーミングの具体例

お客様からクレームをいただいた場合、普段の対応とは異なるため、対応に時間や労力がかかり、焦りやプレッシャーから精神的な疲れを感じてしまうことが多いのではないでしょうか。

一般的にクレームは、避けたいものだと考えられていますが、リフレーミングをすることで、クレーム対応にも意味や意義を見つけることができます。

例えば「クレームをいただく」ということは、このようにリフレーミングすることができます。

クレームをいただいたおかげで、業務改善点に気づくことができた。

そこから、サービス向上の糸口が見つけられるかもしれない。

もしご指摘いただいた部分に気づかないままだったとすると、知らない内に損失を出していたかもしれない。

耳が痛いご意見だが、ありがたい情報として受け止め、クレームをくれた人には感謝をしよう。

こうして見方を変えると、同じ内容でも、気が付かなかったプラスの意味が見つかります。

私たちは、「自分はダメだ」と、何かに行き詰まってしまう状態にいるとき、その内容を「一区切りの出来事」として評価や判断をしています。

4-2-3.内容のリフレーミングの理解が深まる有名なお話

そんな「内容のリフレーミング」に関して、理解が深まる有名なお話がありますのでご紹介いたします。

昔、ある国境付近に住んでいた老人の飼っていた馬が逃げてしまいました。

しかし、数ヵ月後、その馬が1頭の名馬を連れて一緒に戻ってきました。

喜んだ老人の息子は、その名馬に乗り落馬してしまい、足を骨折してしまいました。

その後、まもなく戦争が起こり、たくさんの若い兵士たちが戦死しました。

しかし、足が悪かった息子は兵役を逃れることができました。

「人間万事塞翁が馬」という話ですが、この物語が示唆するものの一つに「物事は中立である」こと、そしてそこにどんな意味づけをするかが、私たちの人生だということです。

このようにマイナスな出来事に行き詰まっても、「上手くいくまでの過程の一部」という枠組みで捉えることで、感じ方が大きく変わることをご理解いただけたのではないでしょうか。

「偉人や発明家、成功者と呼ばれる人たちは、人一倍の逆境や挫折、失敗を経験している」と言われていますが、そのような人たちはマイナスな出来事であっても、

- 「そこから学べるものは何か」

- 「何をすればうまくいくのか」

と、成長するための学びの機会にしています。

「人生は、いいこともあれば悪いこともある」これはあなた自身も経験していることだと思います。

ですが、どんな出来事であっても「次に繋げるための経験」という枠組みを持つことで、失敗や挫折をしても、

- 「何かを学ぶ機会」「より成長するための機会」

という枠組みで捉えることが出来ます。

こういった認識の枠組みに変えることが、内容のリフレーミングの基本です。

5.リフレーミングを実践する具体的な6つの方法

この章ではあなた自身であれ相手であれ、行き詰まったフレームをどのようにリフレーミングしていくか、具体的な方法を6つ紹介していきます。

5-1.言葉の定義をリフレーミングする

このリフレーミングは、言葉の定義や意味を変えて、行き詰まった状態を崩し、前に進める状態をつくるための切り口です。

公式としては下記のようになります。

「(言葉)であるということは、(〇〇)ということだ。」

この〇〇に当たる解釈の部分を変える、という切り口です。

例えば、頑固という言葉があります。

「頭が固い」「融通が利かない」といった意味を表しますが、一方では「自分の意見をもっている」ことや「妥協なくいい商品やサービスを提供する」といった意味をもつ言葉です。

ですから、例えばある人が、「自分は頑固で、融通が利かない」というフレームにいたとしたら、次のような会話でリフレーミングすることができます。

相手「自分は頑固で融通が利かないんです」

あなた「頑固というのは、妥協をゆるさず、物事に対して主張をもつことを意味するからね。いい仕事をするために大切な要素だよ」

ポイントは、X=Y(XイコールY)、またはX⇒Y(XだからY)という形をとると効果的です。

X=Yとは、「〇〇である(ということは)、☆☆ということだ」という表現です。

※言葉のリフレーミング一覧について詳しく知りたい方はこちら

↓

【リフレーミング一覧】場面ごとの例とともに分かりやすく解説!

5-2.アズイフ(As If)フレームで、リフレーミングする

アズイフフレームとは、「もし、できたとしたら」「例えば〇〇だったら」「仮に〇〇をやったら」という問いで、行き詰まっている状態から、可能性や発想を広げるフレームに移行するやり方です。

ある仕事が滞っているとき、

「もし、今日中にやり切るとしたらどんな行動が必要だろう」

「例えば仕事がデキるあの先輩だったらどう処理していくだろう」

「仮に定時にこの仕事を終えたら、他の時間でどんなことができるだろう」

といった問いかけをします。

具体的には以下のような質問を活用してください。

- もしできたとしたら、どんなことが起こるのか

- もしできたかのように振舞ったら、どんな気持ちが出て、どんな発想が出てくるか

- 仮にそれができたとしたら、どんな行動ができるか、していくか

- 仮に尊敬するあの上司ならこの状況をどう乗り越えられるだろうか

- 例えばイチローがこの状況ならどんなふうに考えるだろうか

- 例えば3日でこの問題が解決できるとしたら、何ができるか。最初の一歩は何か

立場が変わると、また同じ景色でも違うものに見えてきます。職場であれば、マネージャーと新入社員の視点は当然異なり、仕事の意義や責任感など、一つひとつの業務や打ち合わせ、商談がまったく異なります。

- もし、上司の立場から見るとこの行動はどう見えるだろうか?

- もし、部下や後輩の視点から見るとこの行動はどう映るだろうか?

- もし、お客様や取引先の立場だったら、どんな反応が起きるだろうか?

同じ仕事でも、経営陣の立場、中間管理職の立場、平社員、新人とその人の立場で、意味が異なってくるようなもので、相手の立場に立って物事を考えることで、多面的に見ることができます。

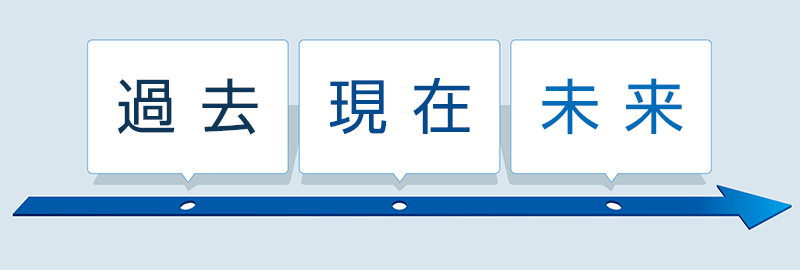

5-3.時間枠でリフレーミングする

これは2-2の「内容のリフレーミング」でご紹介している内容に、時間枠というフレームを用いて、異なる意味づけを見出すためのリフレーミングの方法です。

時間枠のフレームは、

- 「未来から見た今のリフレーミング」

- 「今で良かったというリフレーミング」

上記2つに分けられます。

例えば、何かを失敗したときに以下のような質問を問いかけます。

- 未来に活きてくるための学びの機会だとしたら、学べるものは何か

- このことはより成長するための何を始めていく機会だろうか

- 将来のために何かをやめる、何かを手放す機会だとしたら、それは何か

- 自分のキャリアに活かすために「もしやり直せるとしたら、何をするか?」

- 10年先から見ると、このことはどんなふうに見えるだろうか

- 成長や出世を果たした自分から見たとき、今の自分にどんなアドバイスができるか

私たちが行き詰まった状態にいるとき、多くの場合、その行き詰まった状態は「あくまでも過程の一部」という認識が抜けているために行き詰まっている可能性があります。

そこで、この「未来から見たリフレーミング」というスキルは、現在の視点ではなく、未来(将来)からものごとを捉えて、今の物の見方を変えていく方法です。

※3−2のアズイフフレームと似ているように感じる方もいるかもしれませんが、ここでは時間枠というフレームからの移行がこのやり方の狙いになります。

■【「今でよかった」のリフレーミング】

これは起きた物事が、未来ではなく、「今起きてよかった」と思えるリフレーミングです。

例えば印刷したイベントのチラシの日程が、配布日の前日に誤植が見つかったとします。担当者はせっかく仕上げたものが使えないと嘆きそうな気持ちになります。こういったときに、

「今日発見できてよかったね。当日だと大変なとこだったよ」と、より膨らんでしまう大きな悲劇から回避できたというフレームに移行することができます。

このほか、職場の新人がトラブルに巻き込まれて落ち込んでいるとき、

「入社して早めにこのことが経験できてよかったな。これからのキャリアに活かせるぞ」という言葉をつかったり、

「今でよかった、そして未来を考えよう」、基本としてはこのようなフレームに移行することが目的となります。

5-4.「Want」でリフレーミングする

これはとてもシンプルです。

行き詰まっている状態に対して、「その代わりにどうしたい?」と問いかけます。

「こんな状況は嫌だ!」「なんでこうなっちゃうの!」というときに使う言葉は、「その代わりにどうしたい?」という問いです。「どうしたい?」と問いかけると、自然と現状を打破するフレームに移行できます。

例えば、相手が

「あの人にあんなこと言われたくない!」

そんな状態にいるとき、あなたは、

「そのことを言われる代わりにどう言われたい?」

と問いかけます。

すると、

相手「褒めてもらいたい」

あなた「そうか、じゃあそのために何ができそうか考えていこう」

というふうに、未来に向けて思考を働かせるフレームが生まれてきます。

その代わりにどうしたい?」という言葉を用いることで、感情を整え、より建設的な方げと視野や思考を変化させることができます。

5-5.メタファーでリフレーミングする

メタファーとは、一言でいうと「例え」のことです。

具体的には、「白い肌」を「雪のような肌」と表す隠喩、また誰かの名言や格言、そして物語などを通して、伝えたいことを間接的に伝える表現方法を指します。

例えば、部下がセールスで失敗したとき、その人が野球のイチローが好きであれば、

「イチローの言葉を思い出したけど、イチローは4,000本安打を達成したときに『4,000本の達成の裏には、8,000回以上悔しい思いがある。大事なことはそのことに向き合うこと。誇れるとしたら記録よりそこです』と言ってたね」

といった言葉をもちいて、失敗を積み重ねて前に進むことが重要であるフレームに移行していきます。

また、あなたの経験そのものも役に立ちます。不調の時にどのように乗り越えたのか、何がきっかけで、前に進むことができたのか、あなたの物語も相手にとってはメタファーです。

自分のことを話すときは、「私の場合だけど」という言葉を用いてください。この言葉がないままだと、相手は「あなたと私は違う」という考えが強くなり、アドバイスにならない場合があります。

できれば、その相手が尊敬する人であったり、憧れている人の言葉や物語が効果的です。

5-6.解体してリフレーミングする

行き詰まっている状態を、ひとつひとつ解体するというリフレーミングの切り口もあります。

例えば「いろいろやることがあって大変!」というケースでしたら、

「いろいろって、具体的に何?」「いくつあるの?」と聞いてみたり、「どれぐらいかかるの?」と質問していくと、頭の中が整理され、意外と1個か2個のことだったり、思ったより早く片づけることができるようになったりします。

このように細かく、具体的に、詳細にわたってその人のフレームを解体していくと、思い込みだったことに気づきます。

「私の思い込みだった」というフレームに入ったときに、人は健全な状態になれます。

実際に人に活用するときは、「変な質問に思われるかもしれないけど、少し考えてみて」とか、「正確に知りたいから、もう少し詳しく教えてください」といった前置きをすると、より効果的です。

6.場面別リフレーミングの活用事例

これまでは切り口をご紹介してきましたが、ここでは場面別でどのようにリフレーミングができるか、その例をご紹介しています。あなただけでなく、周囲の人にも活用してください。

6-1.【人生編】チャレンジして失敗したとき

何かを目指しチャレンジしたとき、失敗すれば誰もが落ち込んでしまうものですが、失敗をすることは決して悪いことではありません。

「チャレンジして失敗をすること」はあなただけでなく、偉人や発明家、成功者といった何かを成し遂げた人たちも必ず経験することです。

言い方を変えると、「失敗」とは、うまくいく人が「必ず体験するプロセス」です。

そんな前提で以下のようなリフレーミングの言葉を選択肢として活用してください。

- 行動している証拠だ

- 成功にまた一歩近づいた

- 更に良い結果をだせるチャンスだ

6-2.【人生編】否定や批判を受けたとき

リフレーミングの手法を体系的に学ぶことができる、心理学NLPの便利な考え方の一つに「失敗はない、あるのはフィードバックだけである」という考え方があります。

その前提で「否定」や「批判」を考えてみると、一見マイナスに感じるネガティブな言葉や批判の中にも、自分にとってプラスの種となる内容が秘められているケースがあります。

そんな前提で以下のようなリフレーミングの言葉を活用してください。

- 新しい考えを取り入れられる

- 他の人にはない貴重な意見を聞くことができた

- 批判として指摘された部分を改善すれば良い結果が出せるかもしれない

6-3.【仕事編】新しい仕事を任されて不安

新しい仕事やプロジェクトを任されると不安になるケースもありますが、新しいことを始めるときは誰もが初心者です。

それは、世界で活躍しているスポーツ選手も決して例外ではありません。

大切なのは、本来のパフォーマンスを失わず、新たに任された場でより成果を出していくために必要なことへフォーカスを当てることです。

この考え方を前提にすると、以下のようなリフレーミングができます。

- 新しい知識や視点、キャリアを積む機会だ

- もし上司だったらこの仕事をどういうふうにやるか考えてみよう

- 不安の代わりに感じたい気持ちは何?それを手に入れるための一歩は?

6-4.【仕事編】上司が厳し過ぎる

「上司が厳しい」と感じて、憂鬱な気分になってしまう経験。誰もが一度は経験したことがあるのではないでしょうか?

しかし、上司の立場に立ってみると、あなたに厳しくしているのは、あなたなら対応できると見込んでいるから、という側面も考えられます。

期待しているからこそ厳しくなる、信頼しているからこそあなたに声がかかる、次のポジションを渡したいからこそ、いろんな経験をさせておきたい。

あなたが厳しいと感じている上司に、そんな想いがあると捉えてみると、どうでしょうか。

この前提を踏まえると、以下のようにリフレーミングすることもできます。

- あなたのことを良く見てくれている

- その「厳しい」を乗り越えた先に結果がついてくるかもしれない

- 上司が自分になにを求めているのか聞くチャンスだ

6-5.【仕事編】プレゼンや会議の発表などの緊張やプレッシャーを感じているとき

会議の発表やプレゼンの緊張、またプレッシャーを感じるのは、決して悪いことではありません。

発表やプレゼンが上手な人の中にも、緊張や不安を感じる方は、少なからずいらっしゃいます。

ですから、緊張で一杯一杯になってしまう人と、上手に振る舞う人との違いは、緊張や不安に対する捉え方の差だけかもしれません。

得意な方は、緊張やプレッシャーを「準備の鼓動」と表現したり、その状態を「ときめき」と呼んで本番に臨むいい状態に変えていきます。

講演活動を生業にする方にきくと、「いいパフォーマンスを発揮するためには緊張感は不可欠な要素。逆にないとダメ」と言います。なくしたいものではなく、「必要なもの」というフレームも役に立つと思います。

リフレーミングの言い回しとしては以下の通りです。

- 真剣に準備してきた証拠だ

- 聞いてくれる人に対して良い発表をしたいという気持ちの表れだ

- 緊張やプレッシャーの代わりに感じたい気持ちはなんだろう?

6-6.【恋愛編】好きな人に振られた

好きな人から振られてしまったとき、立ち直るまでに時間がかかってしまう人もいれば、すぐに気持ちを切り替えることができる人もいます。

立ち直るまでに時間がかかってしまうということは、それだけその人のことが好きだったと捉えることもできますので、全く悪いことではないのです。

もし、立ち直りたくても立ち直れず、辛いときは、なかなか時間がかかることかもしれませんが、下記のように振られてしまったことに対しての認識を変えてみることで、次への一歩を踏み出すことができるかもしれません。

- 自分の改善点を考える機会になった

- 自分を磨く時間ができた

- 次に進むきっかけができた

6-7.【恋愛編】パートナー(彼氏/彼女)と喧嘩をした

恋愛をしていると、大半の人が「喧嘩」を経験したことがあるのではないでしょうか。

「喧嘩をした」とだけ聞くと一見、仲が悪いようにも見えますが、喧嘩をするということは、それだけお互い意見をはっきりと伝えられている証拠でもあります。

もし、お互いに正直に自分の意見を主張せずにいたら、将来的に我慢の限界が来てしまうかもしれません。

喧嘩は意図せず起こるものだと思うので、今後、あなたや、あなたの周りの人から相談された際に使うことができるリフレーミングを紹介します。

- 意見を正直に伝えられている証拠

- 相手の考え、大切にしている価値観を知れる機会

- 自分の改善点がどこなのか考えるきっかけ

6-8.【教育編】子どもが飽きっぽい

子育てには、子どもとの関わり方や、子どもの友人トラブルの対処、他にも多くの悩みや苦労があります。

それに伴い、初めは平気でも疲れや日々のストレスから、つい子どもにきつく当たってしまったりすることもあるでしょう。

ですが、小さい頃に親など身近な人からかけられる言葉は、その後の人生に大きく影響を与えると言われていますので、かける言葉には注意が必要です。

そこで、子育てにおける親の悩みとして子どもが飽きっぽいことがあげられます。

飽きっぽいことは、何事もやりっぱなしだったり、継続しないというマイナスな印象もあるかもしれませんが、一概にダメだと叱りつけるのは悪影響になる可能性もあります。

下記のようにリフレーミングしながら、良くない部分と同時に、プラスの側面もあるというメッセージも含めて、子どもに教えてあげることが大切と言えます。

- たくさんのことに興味が湧くんだね

- すぐ行動に移せる証拠だね

- 新しいことを見つけるのが上手だね

※子どもに使えるリフレーミングについて、詳しくはこちら!

↓

子どもへのリフレーミングとは?子どもと関わる全ての方へ

7.リフレーミングを活用するときの注意事項

ここでは人に対してリフレーミングを活用する際に、注意しておきたいポイントを3つご紹介しています。リフレーミングの注意事項と言うより、コミュニケーションそのものにおいても重要な項目です。

7-1.ただポジティブなことを言えばいいのではない

2章でも解説をしましたが、リフレーミングと単純なポジティブ表現(ポジティブシンキング)は、異なった意味を持っています。

震災があると、全国のカウンセラーやボランティアの人たちが、現地に向かい、被災者の生活のサポートやメンタル的なケアをすることがあります。

このとき、被災者に言ってはならない言葉が紹介されるのですが、その一つにあるのが、

「生きていただけでも、よかったじゃないですか」という言葉です。

これは、リフレーミングの言葉のように聞こえますが、被災にあった方の中には、

「家族が亡くなって自分だけが生き残った。なんで自分だけが生き残ったんだ」また、「自分だけが生き残ってしまって家族に申し訳ない」という気持ちの方がいます。

その人たちの「気持ち」や「立場」、そして「今」を受け止めることなく、ポジティブなことを伝えても、その言葉は相手を支える言葉にはなりません。

逆の立場になればわかることですが、あなたが落ち込んでいるとき、ただ上辺だけの言葉をかけられても、いい気持ちはしませんね。

場合によっては、傷口に塩を塗られたような思いをすることもあるわけです。

リフレーミングは、表面的なポジティブな言葉を言えばいいということではありません。

相手の立場に立ち、理解し、共感するところから始まります。

理解や共感のない上辺だけの言葉は、相手を支える言葉にはなりません。

理解や共感のない言葉をかけられた相手から、不信感を与えることにつながり、結果としてあなたの価値を下げてしまうことにもつながります。

相手が伝えたい、わかってほしい本当の気持ちは何なのか。

そして、この言葉は今の相手にとって、どんな状態を生み出すのか。

そこがあって、このリフレーミングのアプローチは始まります。

より効果的なリフレーミングは、相手との関係性があって、生み出されるものです。

そしてその関係性は、相手を理解するあなたのマインドや、関わる姿勢にあります。

7-2.相手の今のフレームや言葉を尊重すること

リフレーミングは、人をコントロールすることではありません。人に対して活用する場合、相手の世界を尊重し、その人の成長や物事の改善のために活用するスキルです。

相手への理解がないまま、そして「この人はわかってくれている」というあなたへの信頼や安心感がないまま、上辺だけの会話を進めていても、

- 私のことを理解してくれていない!

- この人、なんにもわかってない!

- あなたと私は違う!

といった抵抗や反発を生み出します。

ですから、日頃からその人へ関心をもち、理解していくコミュニケーションを心がけることが重要な鍵となります。

そこで注意したいのが、相手が活用する「言葉」です。

相手が「自分は暗くてつまらない人間だ」というフレームにいた場合、例えば「まじめだね」といった言葉を使ったとします。

ひょっとしたら、相手にとっては「まじめ」という言葉は、非常に不快な意味を持つ言葉だと逆効果です。

「どうせ自分はまじめでつまらない人間だ」という捉え方にもなるわけです。

また個性的な人にその魅力を伝えようとして、「ユニークですね!」という言葉を使ったとき、相手の中では「変わり者」「異質」「変人」といった意味として受け取る方もいます。

そうなると逆効果です。

相手が理想の状態や憧れる人、尊敬する人の話をするときに使う言葉は、リフレーミングするときに非常に有効なキーワードになります。

相手の世界観を尊重しながら、そこで出てくる言葉を活用しながら、リフレーミングを行ってください。

5-5の「メタファーでリフレーミングする」でお伝えした、誰かの言葉を用いることなどは、特に顕著な効果を持ちます。

相手のまったく知らない人の言葉を伝えても、影響力はあまりありません。

その人が尊敬している人、憧れている人、良く読むビジネス書の著者や歌のアーティストなどの言葉を用いると効果的です。

8.リフレーミングの効果を高めるポイント

8-1.バックトラッキングを加えてリフレーミングする

リフレーミングを相手に対して活用する際、より効果を高める方法の一つとして、「バックトラッキングを加える」というものがあります。

それは公式であらわすと以下のようになります。

【相手の言葉(バックトラッキング)+リフレーミングの言葉=

よりよい効果的なフレーミング】

バックトラッキングとは、人間関係に必要なラポールと呼ばれる相手との信頼関係を築く話の聴き方のことです。

一言でお伝えすると、相手が発した言葉を繰り返して、会話をすすめていく聴き方の技法で、日本のカウンセリングの世界では「オウム返し」と言われています。

簡単な例でお伝えすると以下のようになります。

相手「週末にディズニーランドに家族で行ってきたんだよ」

あなた「ディズニーランド!家族で行ってきたんだ〜」

このように、相手が言った言葉を活用して、言葉を返していくコミュニケーションを進めていきます。

このバックトラッキングを行うことで、「理解してくれている」「わかってくれている」「大切にされている」ということを自然に感じてもらう技法であり、逆にお伝えすると、聴くことを通して、

「あなたのことを知ろうとしています」

「あなたのことを理解しようとしています」

「あなたのことを知りたいと私は思っています」

といったメッセージを相手の無意識に伝えるコミュニケーション、それがバックトラッキングです。

あなたが相手をリフレーミングしたいときには、このバックトラッキングをしてから、リフレーミングをするアプローチが効果的です。

例えば、職場であなたの後輩が仕事で落ち込んでいるときでしたら、

後輩「同期よりも仕事ができなくて・・・、私は劣等感の塊なんです。」

あなた「同期より仕事ができない、劣等感の塊だと思ってしまうんだね。

劣等感というのは、何かを目指している人が持てる感情だからね。それを具体的にしていこう」

といったことを伝えます。

もし、あなたが日頃から相手を理解し、共感しながら、コミュニケーションをとることができれば、ここで学ばれているリフレーミングの切り口や言い回しはより効果的になります。

「相手の枠組みを尊重すること」「相手の言葉を尊重すること」。

活用する際は、以上2つのポイントを注意して活用してください。

※参考文献

- 『リフレーミング―心理的枠組の変換をもたらすもの』リチャード・バンドラー、ジョン・グリンダー (著) 星和書店

- 『魔術の構造』リチャード・バンドラー、ジョン・グリンダー 亀田ブックサービス

- 『NLPのすすめ―優れた生き方へ道を開く新しい心理学』ジョセフ・オコナー 、ジョン・セイモア チーム医療

- 『NLPフレーム・チェンジ 視点が変わる〈リフレーミング〉7つの技術』マイケル・ホール 、ボビー・G・ボーデンハマー 春秋社

9.リフレーミングを日常で使うには…

さて、リフレーミングを使うことによる効果や活用の事例についてご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。

これまでお伝えしてきたように、リフレーミングの手法は、仕事やプライベートのあらゆる場面で非常に役に立ちます。

あなたの価値を高めることにも繋がっていきますので、今回ご紹介した方法をぜひ実践してみてください。

『脳と心の取扱説明書』と呼ばれる心理学NLPには、リフレーミングを始めとし、人生やビジネスで使える学びが豊富にあります。

- 目標達成能力を高めるスキル

- 問題解決能力を高めるスキル

- トラウマやコンプレックスなどの心理的マイナス面の解消

- コミュニケーション能力を飛躍的に高める

など、人生により良い影響をもたらす学びを、バランスよく体系化しています。

心理学NLPにご興味がありましたら、まずは下記をご覧ください。

10万名以上の方がダウンロードされている無料レポートはこちらから。

人生とビジネスでステージを高める心理学NLPの秘密

実践心理学NLPの体験講座はこちらからご覧ください。

NLP体験講座(東京・名古屋・大阪・福岡・オンラインで開催中)