マインドフルネスは状態であり、マインドフルネス瞑想は、マインドフルネスを実現するためのトレーニングという位置づけです。そしてマインドフルネスには、様々な効果があることが科学的にも実証されてきています。

例えばGoogleでは次のような効果があったようです。※

- 自分の仕事に新しい意味や充足感を見つけた

- 自分のやっていることが、ずっとうまくできるようになった

- 自分のために質の高い時間を持つ重要性に気づき出勤日数を減らした結果、昇進した

- 相手の話を聴くのがずっとうまくなって、すぐにカッとしなくなった

- あらゆる状況を前よりもうまく理解できるようになった

- 顧客の信用がずっと高まった

- 心の平穏と幸せがずっと深まった

- 結婚生活の質が上がった

- 自分の深い悲しみをポジティブな形で処理できた

- 前より優しくて理解のある目を通して、自分と世界を眺めることができる

今回、初めての方も実践できるよう、マインドフルネスの定義と、瞑想のシンプルな実践法、おすすめの書籍を紹介していきます。

慣れれば慣れるほど簡単になりますので、早速チャレンジしてみましょう。

※【出典・参照元】

- サーチ・インサイド・ユアセルフ――仕事と人生を飛躍させるグーグルのマインドフルネス実践法 チャディー・メン・タン (著), ダニエル・ゴールマン(序文) (著), 一般社団法人マインドフルリーダーシップインスティテュート (監修), 柴田裕之 (翻訳) 出版社:英治出版

目次

1.マインドフルネスとは

マインドフルネスとは、過去や未来の出来事に意識を向けるのではなく、意図的に「今という瞬間に意識を向ける」ことです。

わたしたちは「今」を生きているようで、頭の中では常に、過去や未来の出来事に思いを巡らせてしまっています。

マインドフルネスとはどんな状態か、いくつかの事例でご紹介します。

| マインドフルな状態 | マインドフルではない状態 |

|---|---|

| 通勤中、足取りが軽いことに気づき、咲いている花に気づき、どこかの子供の声に気づきながら会社に着いた。 | 通勤中、昨日のこと、朝のこと、今日のことを考えていて、知らない内に、いつも通り定刻に会社に着いていた。 |

| 食事中、お味噌汁の味わいに気づき、ご飯の炊き具合に気づき、美味しさを感じながら、食べ終えた。 | 食事中、昨日の訪問先のことを考えていて、知らない内に、定食の全てを食べ終えていた。 |

| 会話中、相手に体を向け、心から関心を持って、一つ一つの話題に耳を傾け、時折質問などしながら、会話した。 相手の想いを想像し、共感する余裕がある。 | 会話中、手元の資料に目を向けたまま、相手の話に、曖昧な返事をしつつ、なんとなく、会話が終わっていた。 相手の気持ちに無頓着で、ただ内容を受け取った状態である。 |

| リラックスした状態で、視野が広いので、周りの状況に敏感に気づくことができて、自分を客観視できる。 善悪などを考えること無く、公平な視点で、ありのままを観察できている。 | 没頭している状態で、視野が狭くなっていて、周りの状況に気づくことができず、目の前のことだけに集中している。 何らかの判断を下すか、意見を述べようとして、物事を歪曲して捉えている。 |

| 時間軸が、今現在この瞬間である。 | 時間軸が、過去か未来である。 |

マインドフルネスであるかどうかは、どちらが良い悪いということではありません。どちらでも良いのです。

大事なことは、自分が望ましい方を選べることです。

マインドフルネスは瞑想と混同されることが多いですが、 マインドフルネスは瞑想そのものではなく、現在の瞬間に深く関わるという「状態」のことです。

それに対して、瞑想とは心を落ち着かせ無心になることで、マインドフルネスになるための一つの「手段」のことを指します。

マインドフルネスと瞑想の違いについてはこちらをご覧ください。

これらを、自身のリセット方法として使い、ストレスに対処したり、集中力を高めたり、健康に役立てたり、いろいろな使い方をされています。

そして、先にご紹介しました通り、グーグルがマインドフルネス瞑想を元に開発した、EQ(Emotional Intelligence 情動的知能・心の知能指数)育成のプログラムである、SIY(サーチ・インサイド・ユアセルフ=己の内を探れ)を取りいれているという書籍を出版しました。

これにより、スピリチュアル色が強かった瞑想に対し、実践的で合理的、ビジネスに効果的という印象が高まったと言えるでしょう。

2.期待できる効果

ビジネスパーソンがマインドフルネスを実践することで得られる効果は、思考を健全に保てることにとどまらず、健康や人間関係に及びます。

以下に書籍により紹介されている、マインドフルネスの効果をご紹介します。

| SIY~仕事と人生を飛躍させるグーグルのマインドフルネス実践法~より |

|---|

| 自己発見 |

| 望ましくない情動の統制 |

| 回復力(自分の行く手に待ち受ける障害を克服する能力)を鍛えられる |

| 他者に対して類似性を見出し、優しさを差し伸べることができるようになる |

| 共感的なリスニングができるようになる |

| 善良さを増すことができる |

| 幸福優位7つの法則 仕事も人生も充実させるハーバード式最新成功理論より |

|---|

| 何年も瞑想をしている僧たちは、左前頭葉前部皮質(幸福感を感じる部分)が、普通の人よりも発達している |

| マインドフルネス ストレス低減法より |

|---|

| 足の激しい痛みで車椅子に乗っていたのが、ステッキだけで歩けるようになった |

| 睡眠障害を解消した |

| 血圧が165/110⇒110/70まで下がった |

| 仕事中のめまいがなくなった |

| 背中の痛みがなくなった |

| 激情にかられて怒る性格とそれに伴う胸の痛みをコントロールできるようになった |

マインドフルネスの実践は、単に心が落ち着くというようなレベルではなく、健康や人間関係へも良い効果がありそうです。

期待や想像を超えた事例の数々を見ますと、マインドフルネスの実践は、人生の質を上げてくれると言えるでしょう。

【補足】

マサチューセッツ大学医学大学院教授・同大マインドフルネスセンターの創設所長であるジョン・カバット・ジンさんによる、大事な提言。

『私たちは、「瞑想で自分の免疫システムを強化できる」という強い期待を持つことは、実際には自分の持っている癒しの力を十分に引き出すうえでの障害となる、と考えています。

(中略)瞑想の本質は【何もしない】ということです。何もしないで、あるがままに受け入れ、解き放つことによって、【全体性】を体験するのです。』

ある特定の身体の状態・精神の状態を期待して、意図や目的を持って瞑想すること自体は問題ないのですが、最も大切な前提は上記のとおりです。

瞑想によって、何かを治すとか、劇的な生産性向上を達成するとか、そういうことは、結果としてついてくることはあります。そして、もっと大きな効果が得られることもあるでしょう。

【出典・参照元】

- サーチ・インサイド・ユアセルフ――仕事と人生を飛躍させるグーグルのマインドフルネス実践法

チャディー・メン・タン (著), ダニエル・ゴールマン(序文) (著), 一般社団法人マインドフルリーダーシップインスティテュート (監修), 柴田裕之 (翻訳) 出版社:英治出版

- 幸福優位7つの法則 仕事も人生も充実させるハーバード式最新成功理論

ショーン・エイカー (著), 高橋由紀子 (翻訳) 出版社: 徳間書店

- マインドフルネス ストレス低減法

ジョン・カバットジン(著), 春木 豊 (翻訳) 出版社:北大路書房

3.マインドフルネス瞑想の方法3選

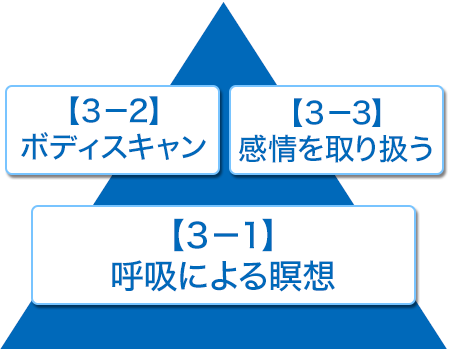

ここでは、マインドフルネスになるためのトレーニングとして、すぐに覚えられる瞑想方法を3つご紹介します。どの瞑想を始めるにあたっても、呼吸による瞑想が土台になっています。

| 3-1 呼吸に集中する | 3-2 ボディスキャン | 33-3 感情を取り扱う | |

|---|---|---|---|

| お手軽度 | ★ | ★★ | ★★★ |

| 目安の時間 | 1分~15分 | 5分~30分 | 5分~45分 |

| 期待できる効果 | 今ここに意識を持つ状態を体感できる ↓ マインドフルの体験 | 体が十分ほぐれる状態を体感できる ↓ リラックスの体験 | 自分自身を、全体性をもって捉えられる ↓ 自分を俯瞰する体験 |

3-1.注意集中力を高める、呼吸に集中する方法

これは一番簡単な、ただただ、呼吸に注目する方法です。新しいスキルは一切不要です。

では、なぜ呼吸を扱うのでしょうか?

| やろうと思ってもできないこと | やろうと思えばできること |

|---|---|

| 血圧や心拍数を上げる(運動などをせずに) | 呼吸に変化をつける |

| 腸を動かす | |

| 肝臓の代謝 | |

| ⇒これらは、脳が自律神経によって制御し、同時に血圧がどうかとか、腸がどう動いているかという状況も脳にフィードバックされています。 | ⇒自律神経の中で唯一、意識が介入できるのが「呼吸」で、呼吸を意識で変化させると、その状況が脳に戻るので、脳に働きかけることができると言われています。 |

こういった理由があって、呼吸が重視されています。

【出典・参照元】東京大学薬学部教授 池谷裕二氏談

- マインドフルネスで脳が変わる! (TJMOOK) 出版社: 宝島社

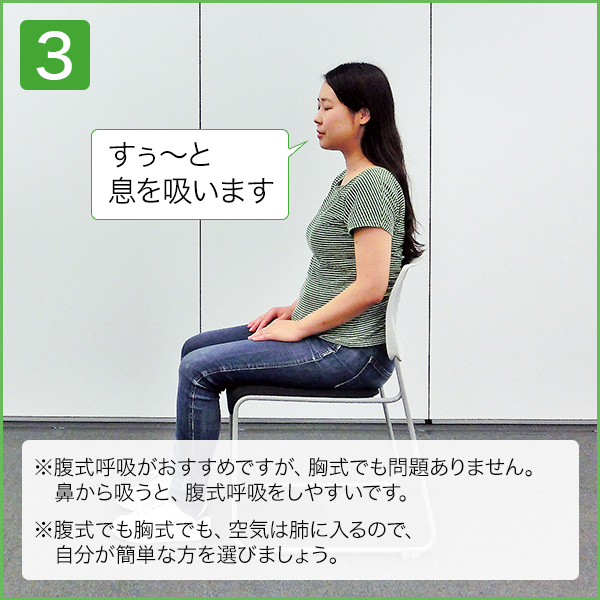

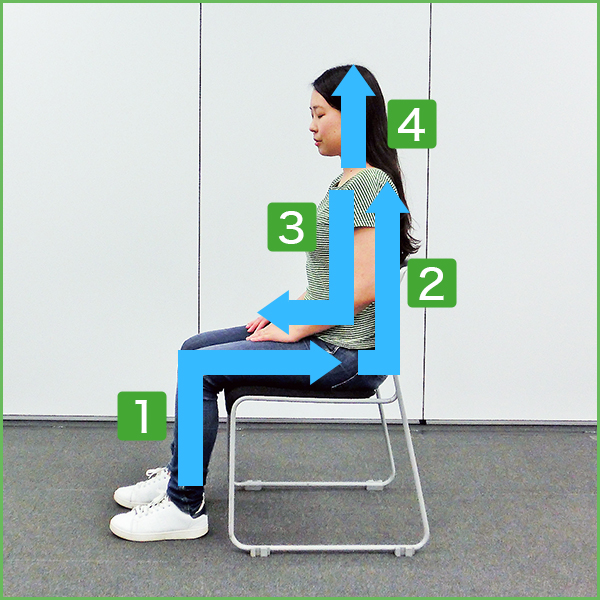

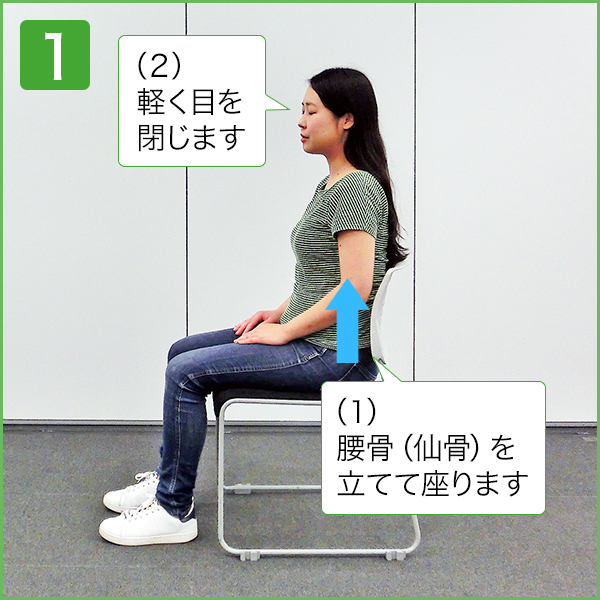

【実践方法】

※(3)と(4)を繰り返します。3分から15分ほど続けます。

呼吸での瞑想によって、マインドフルネス「今ここに存在する」感覚がわかってくるでしょう。

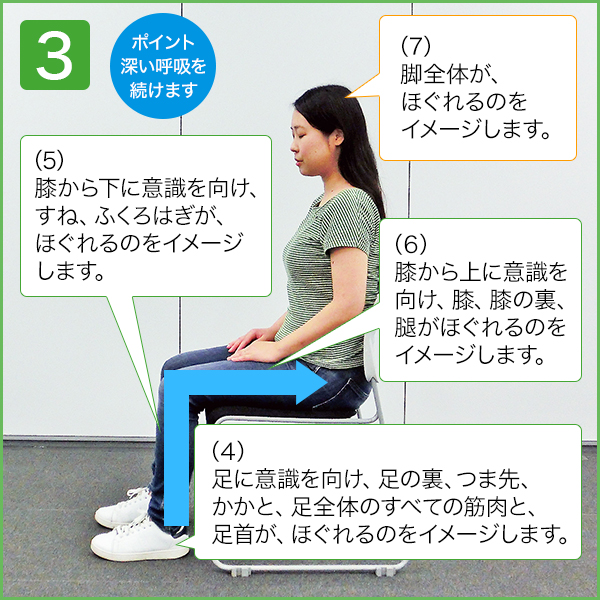

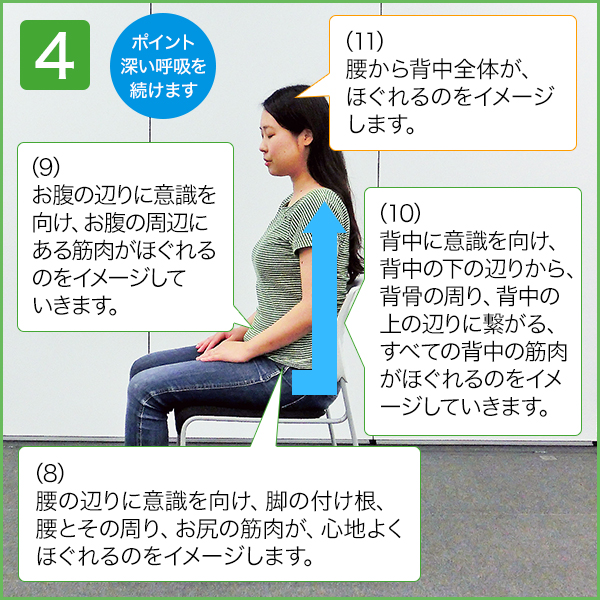

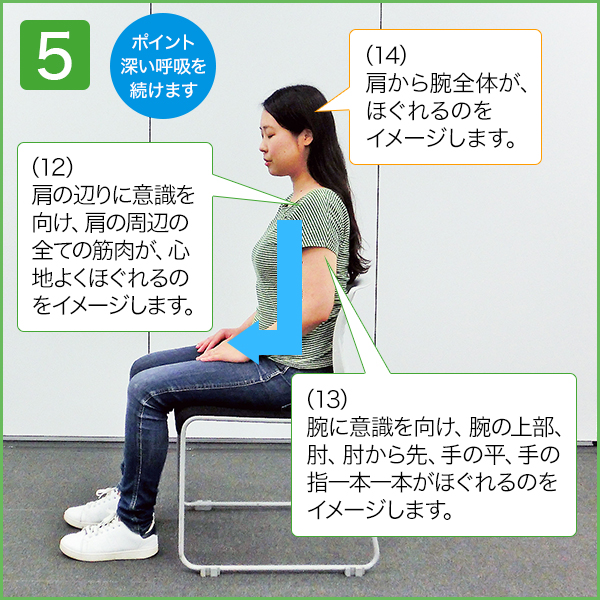

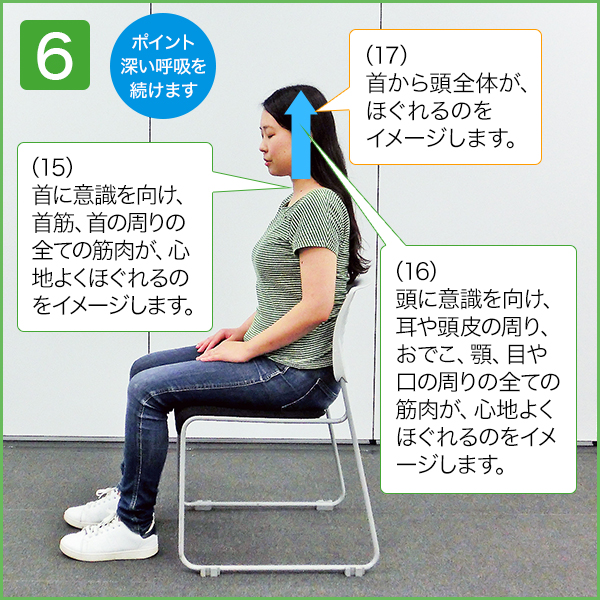

3-2.イメージを使って体をほぐす方法

リラックスが目的の場合は、ボディスキャンで全身をほぐしていく方法が有効です。

普段は注目しない体の各部分に注目することで、意識が体に集中するので、深いリラックスが期待できるからです。

【実践方法】

ボディスキャンとは、体をスキャンするイメージで、各部分に注目していく方法です。

ここでは以下の順番で、体の各部分に意識を向けて、体をほぐしていきます。

★足の先から体の上に向かって頭まで、順番に意識を向けていきます★

3-3.ネガティブな感情やストレスを俯瞰する方法

マインドフルネスを始めるきっかけが、ネガティブな感情やストレスの対処という方も多いですね。

それらに対処するには、【全体性】という概念に触れる必要があります。なお全体性については、瞑想を調べ始めた方は、いずれどこかで出会う概念ですので、ご紹介の価値があると思います。

それが何なのかは、ジョン・カバットジンさんの書籍に、物理学の視点を踏まえた素晴らしい引用があります。

『アインシュタインの手紙の引用』

人間は、私達が「宇宙」と呼んでいるものの全体の一部です。時間も空間も、限定された一部なのです。

人は、自分自身とか、自分の思考や感情などが、体のほかの部分とは切り離されているもののように考えています。これは自分の意識に対する一種の幻想です。

この幻想は、一種の牢屋のようなもので、ここに入ると個人の欲望や自分に近い数人に対する愛情だけに縛られることになります。

(続きはぜひ書籍でご覧ください)

このように、人間は宇宙の一部であり、人間が抱く思考や感情は、人間の一部だということです。全体性を意識することは、私達が思考や感情に入り込んでしまいそうな時、自分の反応に変化を及ぼすことが期待できそうです。

さて、瞑想は、大きくわけると【気づく瞑想】と【観察する瞑想】です。

気づく瞑想は、ただ、いま、ここに、在ることに集中していきます。

観察する瞑想は、自身を観察していくので、深い思考に繋がるときもあり、それに徐々に対処していくこととなります。3-3の方法は、この両方に取り組んでいきます。

ここでは、「全体性に気づき」ネガティブな感情やストレスを俯瞰できるようになるために、ホールネス(全体性・欠けたもののない完全性)という手法と、SIYの書籍で紹介されている、トングレンの瞑想をヒントに、シンプルにアレンジした方法をご紹介します。

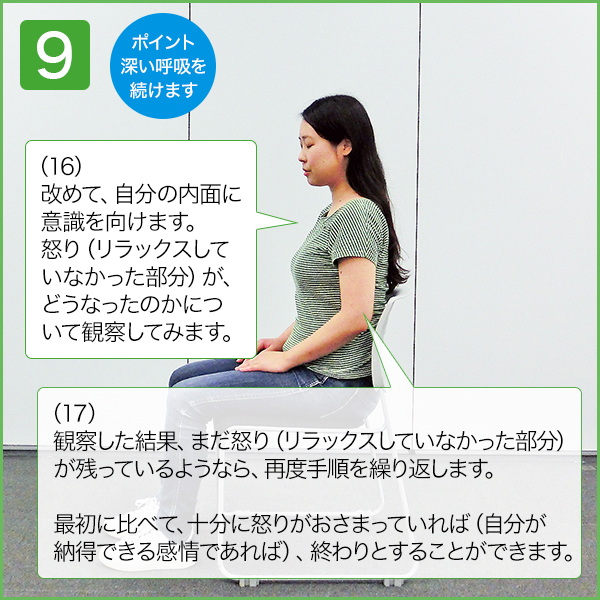

【実践方法】

続きの手順を進める中で、次第に、全体性に気づいていきます。

そして、自分の感情を、俯瞰して捉えることに繋がる思考方法です。

例えば、お腹のあたりに沸々と沸き起こる怒りを感じていることに気づいたとします。

知覚を限定したほうが取り組みやすいため、視覚に重点を置いて、手順紹介を進めていきます。

ここまで来ると、自分自身の内面について観察し始めていたことが、次第に、自分を客観視して捉えていることに気づくと思います。

このように観察と気づきを使って、ネガティブな感情と、それに気づいている視点とをイメージの中で融合させて行く瞑想です。

どんどん視野(知覚)を広げていくことで、自分を俯瞰しつつ、体と内面の一体感を感じることが、全体性の体験につながります。

実際に取り組んでみると、視覚以外の知覚が反応を示すこともあります。

何かが聞こえたり(聴覚)、なんとなくざわざわと感じたり(体感覚)する場合は、それをもとに、知覚を広げていくことで、同様に手順を進めることができます。

このプロセスの中で雑念が出てきたら、その雑念に気づいている自分をどこから見ているのかを探します。そうすることで、雑念を受け入れて、瞑想状態を保つことができます。

※インドの師ラマナ・マハルシの教えに基づき、心理学NLPにより、精神的な悩みや課題にアプローチできるようにした画期的手法【ホールネス】について詳しくはこちら。

- ホールネス・ワークとは?‐人生の質を変える癒やしと覚醒‐

- ホールネスワーク 書籍 コニレイ・アンドレアス(著),桶谷 和子(監修),横山 真由美(翻訳),出版社:GENIUS PUBLISHING

4.マインドフルネス瞑想のQ&A

瞑想を実際にやってみると、いくつかの疑問が出てくることがあると思います。ざっくりまとめましたので、気になる内容は、チェックしてみてください。

| Q.用意するものはありますか? |

|---|

A. アラームがあると便利です。 特に限られた時間で瞑想を行う場合は、安心して取り組めるように、アラームを設定します。 |

| Q.始める前にしておくことはありますか? |

|---|

| A. 意図や目的をもって始めると良いです。 ゆったりした気持ちでいたい、頭をスッキリしたい、怒りを手放して心を穏やかにしたいなど、なんでも大丈夫です。 |

| Q.雑念が出てきたらどうしますか? |

|---|

| A. 『そうそう、そうそう』とそれを受け止め、そのたびに一層深い呼吸をして、とりあえず横に置くか、横流しするイメージで瞑想に戻ります。 |

| Q.眠ってしまっても良いのでしょうか? |

|---|

OK:リラックス状態になるための瞑想の場合は、大丈夫です。 NG:頭が冴え渡る状態になるための瞑想の場合は、眠らないほうが良いです。 ※頭が冴え渡る状態で眠ると、休まらないためNGです。問題があると言うよりは、瞑想の目的を達成できないためです。 |

| Q.途中でやめても良いのでしょうか? |

|---|

| A. やめること自体は、問題ありません。 ただし、疲労時に瞑想を中断した場合などは、頭がぼんやりしていることもあるので、足元がふらつくなどの心配があります。注意しましょう。 |

| Q.1日の中でいつ行うのが良いのでしょうか? |

|---|

A. 朝、昼、夜いつでも良いです。

※夜中に急に目が覚めたときなども、思考を落ち着かせ、穏やかに眠りに戻るのに瞑想はおすすめです。 |

5.書籍のご紹介

書籍はマインドフルネスについても瞑想についても、基本的なものから、それを応用するもの、さらには非常に信じがたい効果を謳っているものまで各種あります。

気になる一冊から始めてみてはいかがでしょうか。

第一に、文庫なので『安い!』です。

手軽に始められるなら、買ってみようかなというときには、内容も基本を抑えているのでおすすめです。

私自身、最初から2,000円~3,000円の本で失敗したくないな・・・と思ったので、本を買って基本を学んでみたい、というときの第一候補だと思います。(203ページ)

サーチ・インサイド・ユアセルフ(SIY)――仕事と人生を飛躍させるグーグルのマインドフルネス実践法と同じ著者による書籍です。

SIYよりも、方法がさらに簡単に記されており、挿絵もあってイメージしやすくなっているのでおすすめします。(320ページ)

ページ数が多いだけでなく、1ページあたりの文字量も多めです(約675文字)。

そして、絵での表記もあって、具体例も豊富にありイメージしやすいので、わかりやすいと思います。簡単な呼吸法から、ボディスキャンや、ヨガを取り入れた方法まで詳しく載っています。「ストレス低減法」というタイトルですが、人生全般に役立つような、在り方やものごとの捉え方を含めて、詳細な事例とともに紹介されています。

1冊だけで、書籍でしっかり学びたい方におすすめします。(390ページ)

1分ならすぐにできそう!と思って手に取りました。

挿絵も多く、文字も詰まっていないので、読みやすいです。

内容も、目的ごとに1分で行う方法が載っており、取り掛かりやすいでしょう。

気軽に始めたいという場合は、こちらが取り掛かりやすい上に、過不足なく、しかも短時間でできて挫折しにくいと思います。(213ページ)

グーグルが開発したSIYの認定講師が、マインドフルネスをビジネスにどのように取り入れるかや、方法について、図や表とともにわかりやすく解説されています。瞑想との違い、マインドフルネスに至った経緯や、動画の紹介なども書かれています。

事例や表が非常に見やすく、文字も強弱がつけられており読みやすいです。(238ページ)

まとめ

マインドフルネスとは、評価や判断とは無縁の形で、意図的に今の瞬間に注意を払うことでした。

そして、マインドフルネスは瞑想そのものではなく、現在の瞬間に深く関わるという状態であり、瞑想によってトレーニングできることがわかりました。

瞑想の方法については、こちらの3つをご紹介しています。

- 注意集中力を高める、呼吸に集中する方法

- イメージを使って体をほぐす方法

- ネガティブな感情やストレスを俯瞰する方法

マインドフルネスによって、どのような効果があるかは、人それぞれです。

自身の精神的な安定、健康の維持、コミュニケーションの充実、良好な人間関係、結果的に昇進した等のように、何につながるかはわかりません。とにかく実践することで、人それぞれの効果を感じられるでしょう。