リーダーとは、ある目的のために集まった(集められた)集団のトップです。

その集団には、同じ目的のために行動するメンバー・仲間がいます。

そのため、リーダーは集団(組織やチーム)を率いる立場です。また、在り方や姿勢まで高いレベルを求められています。

その一方で、組織やチームの構成要素である「個人の管理」のような、マネージャーのような、【管理業務】を求められていることが多くあります。

そこで、リーダーの【4つの役割】を紹介します。

- チームを束ねる役割

- メンバーを育てる役割

- 業務を管理する役割

- 情報を連携する役割

ここで紹介する4つの役割は、リーダーになりたてのときはもちろん、メンバーや部下が増えて、役割を再認識しなくては!と感じたとき、自分の行動計画に役立つでしょう。

そして、具体的な行動がわかるよう、4つの役割について2つずつ、図とともに紹介しています。

また、影響力を持って役割に取り組めるよう、心理学のポイントと共に記しました。

組織の大きさが違っても、リーダーが任されている基本的な役割は同じなので、役割を一つ一つ見ていきましょう。

役割の前に、リーダーの資質を知っておきたい方はこちら!

↓

目次

1.チームを束ねる役割

リーダーといえば当然のように求められるのが、チームを束ねることです。

リーダー次第で、一体感のあるチームになるのか、ただのグループになるのかが変わります。

チームを束ねるのには、具体的に以下にご紹介する2つの役割が必要です。

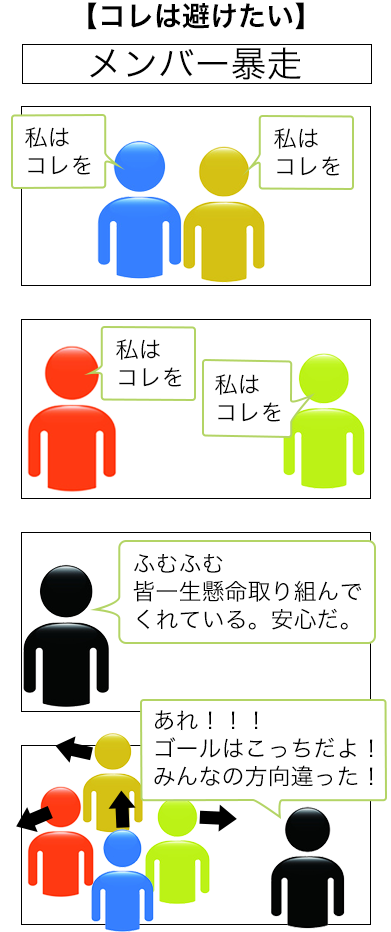

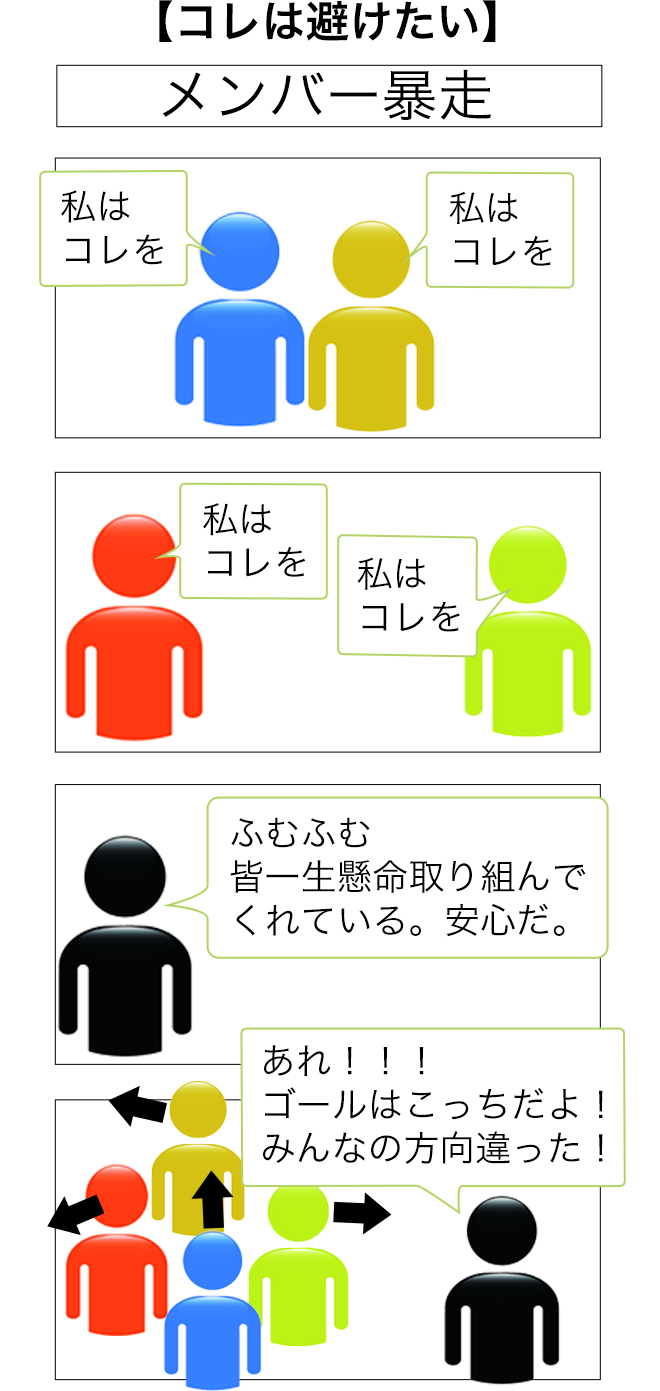

1-1.チームのゴールを共有する

チームを束ねるための具体的な行動は、チームのゴールをメンバーに共有することです。

なぜなら、基本的にメンバーは、自分の担当業務に集中しています。

眼の前のことに没頭して、一生懸命業務に取り掛かってくれるメンバーをまとめ率いるために、ゴールを共有することが重要だからです。

| 期待できる効果 得られる利点 | ・メンバーが同じ方向を向くので、チームのゴールを達成しやすくなること ・軌道修正をしやすくなること |

|---|---|

| 回避したい事態 | ・メンバー各々のゴールを目指して業務を行ってしまい、チームのゴールを達成できないこと |

| 心理学的ポイント | ・コーチングの考え方を元に、メンバー各々の業務がチームのゴールに貢献していること、必須であることを視覚でも伝える |

【心理学的ポイント】

コーチングの考え方を元に、チームのゴールを共有する。

コーチングは、現状とゴールとのギャップを埋める際に、ゴール達成をより確実にしたり、スピードアップしたりするための助けとなります。

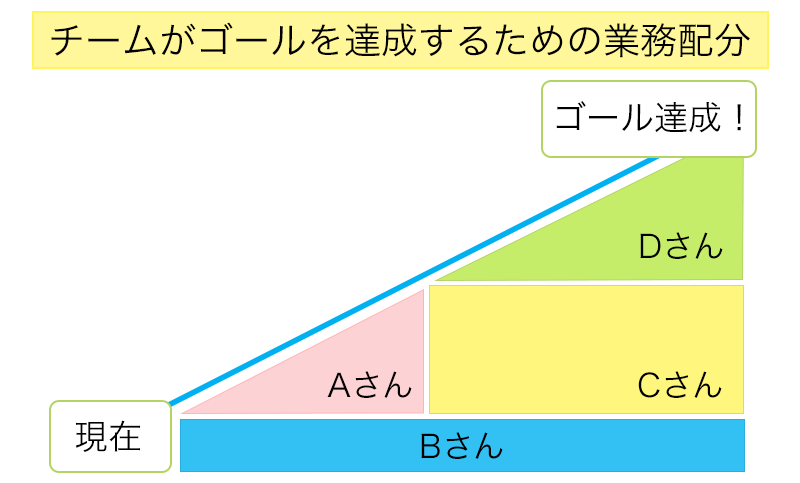

その考え方を元に、下記のような図で、チームのゴール達成を捉えてみましょう。

現状と、ゴールのギャップを埋めること、つまり各々の業務が、チームの確実なゴール達成に必須であることがわかります。

そして、例えば全員が、少しずつ早く業務が達成できれば、全体のゴール達成が早まることも、簡単に伝わることと思います。実際には、期日を伝えながら、明確なゴールを共有しましょう。

このように、チームがゴールを達成し結果を出すことは、リーダーがメンバーの一人一人にゴールを共有することで成り立っています。

1-2.チーム全体を公平に観察する

チームを束ねるための具体的な行動は、チーム全体を公平に捉え観察し、情報を得ておくことです。

なぜなら、社長は社員全員の行動を見ることは出来ませんが、チームの動向は気になっており、ときに、個々の情報が必要なこともあるからです。

そこで、社長の代わりにリーダーが公平な目で、社員一人一人の行動を観察しておく役割があります。誰がどういう働きをしてくれているのか、把握しておくのは、リーダーの役割です。

| 期待できる効果 得られる利点 | ・組織が健全に保たれること ・必要な情報を正しく保持できること |

|---|---|

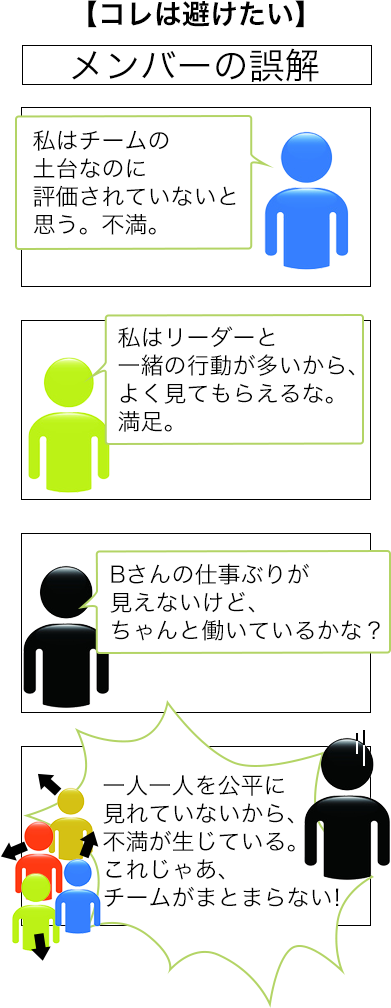

| 回避したい事態 | ・メンバーのことを把握できないこと ・誤解が生まれ、チーム内に不平不満が生じ、まとまらないこと |

| 心理学的ポイント | ・知覚は投影と心得て情報を得る 基本的に、自分自身の状況によって、事実を歪めて捉えるものだと知っておく |

【心理学的ポイント】

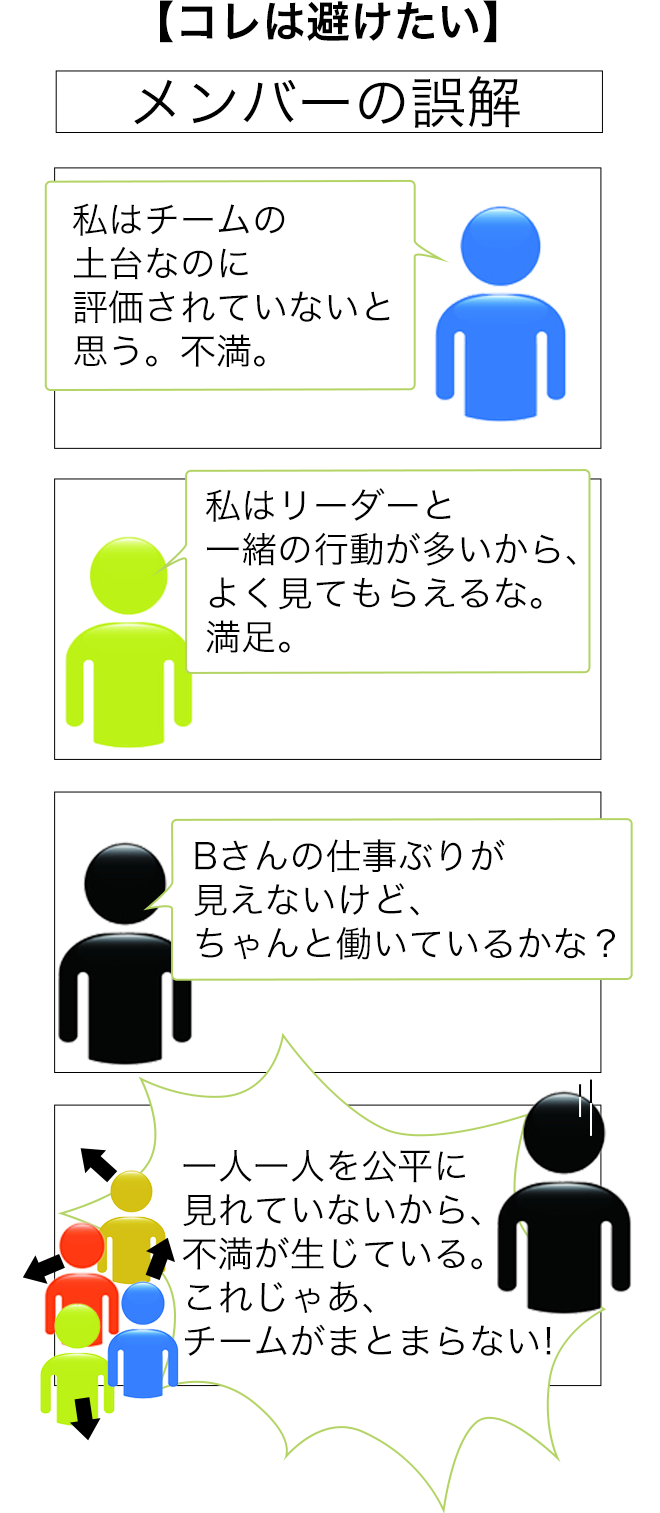

知覚は投影。

全員が歪曲フィルターを持っていると知っておく。

全員が成長の過程で築いた、歪曲フィルター(映画インサイド・ヘッドより)を持っていることを理解します。

そのフィルターは、それぞれの考え方、大事にしている価値観、その時に置かれている状況によって、事実を歪めてしまいます。

【出典・参照元】インサイド・ヘッド

以下のように、自分の心境、置かれている立場等によって、【歪曲フィルター】が作用してしまいます。

そこで事実を元に観察し、歪曲した主観が混じらないよう注意してメンバーを観察します。

リーダーがメンバーを公平に観察していることで、上層部はチームメンバーをリーダーに任せることができ、安心して組織を運営できています。

2.メンバーを育てる役割

リーダーの役割の中でも特に重要なのは、組織の繁栄に必須要素である、メンバーを育てることです。リーダーがメンバーを育てることで、組織全体が成長していきます。

メンバーを育てるのには、具体的に以下にご紹介する2つの役割が必要です。

2-1.メンバーにフィードバックする

メンバーを育てるための具体的な行動は、メンバーの一人一人にフィードバックすることです。

なぜなら、メンバー全員が、各々の基準や経験で仕事をしていて、それが最適な場合と、フィードバックが必要な場合とがあるからです。自分では気づきづらいところを、リーダーが伝えます。

そしてリーダーが、メンバーに対して、できているところ、さらに高めたいところなど、具体的にフィードバックすることで、メンバーが育ち、チームはさらによくなります。

| 期待できる効果 得られる利点 | ・メンバーの成長による、チーム全体の成長 |

|---|---|

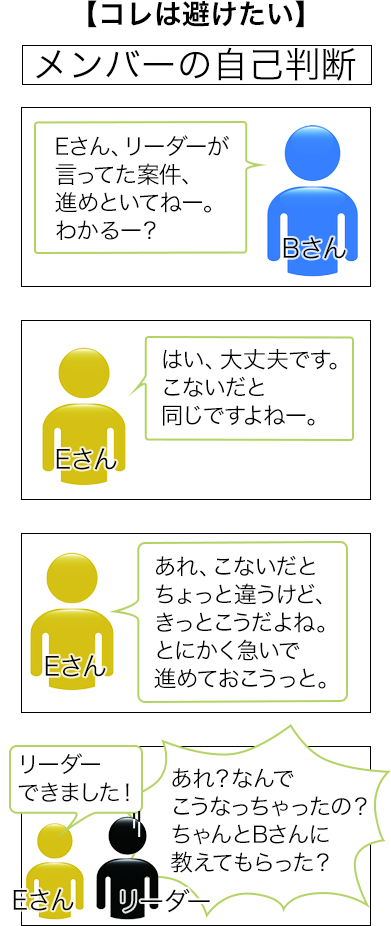

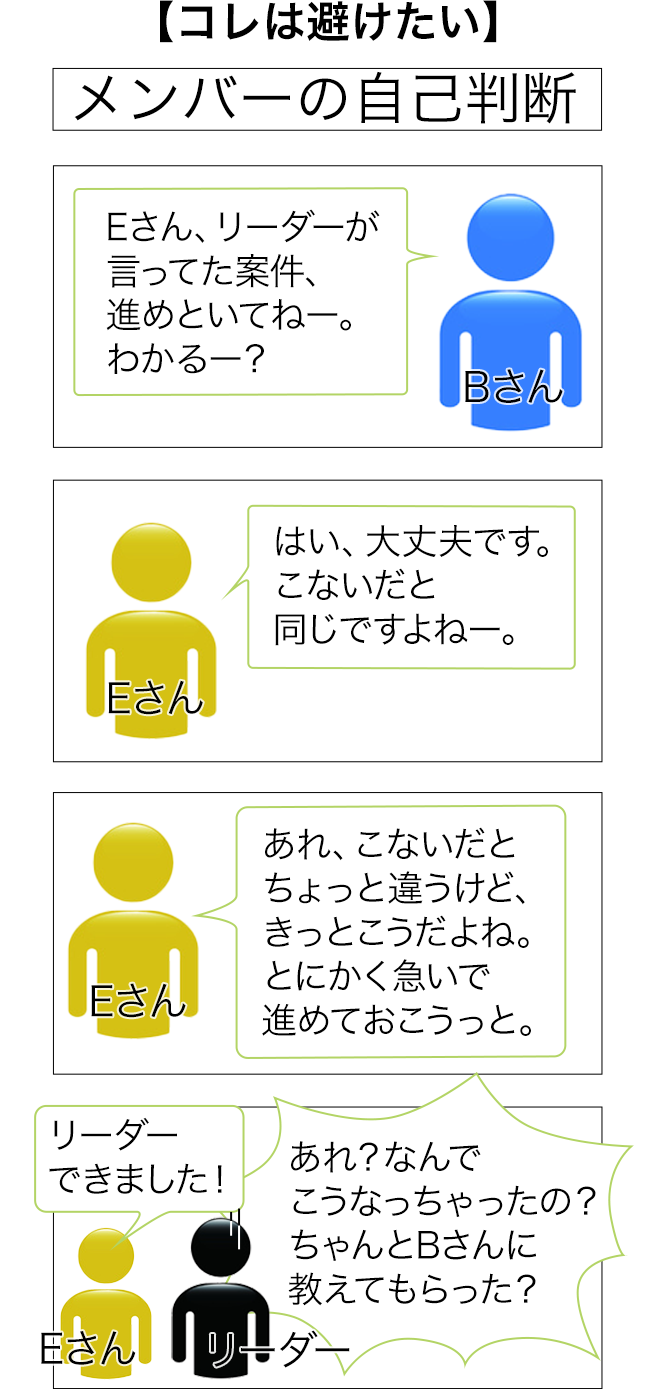

| 回避したい事態 | ・自己判断で進み、予定と異なる結果になること |

| 心理学的ポイント | ・どんなにネガティブと思われる行動であっても、すべての行動に、何らかの肯定的意図があること |

【心理学的ポイント】

どんな行動にも、肯定的意図があることに配慮して伝える。

ネガティブなフィードバックをしなければいけない時、内心で『なにやってんだ!』と思うような行動でも、その行動の裏には、本人にとっては正当な理由があります。それを肯定的意図と言います。

その意図を会話で汲み取り、ひとまず認めます。

その後、今後のために、チームにとってどういう行動・判断基準が望ましいのかを具体的に伝えるようにしましょう。

このように、リーダーがメンバーにフィードバックすることで、一人一人を育てることに繋がります。

その結果、チーム全体を成長させることができてきます。

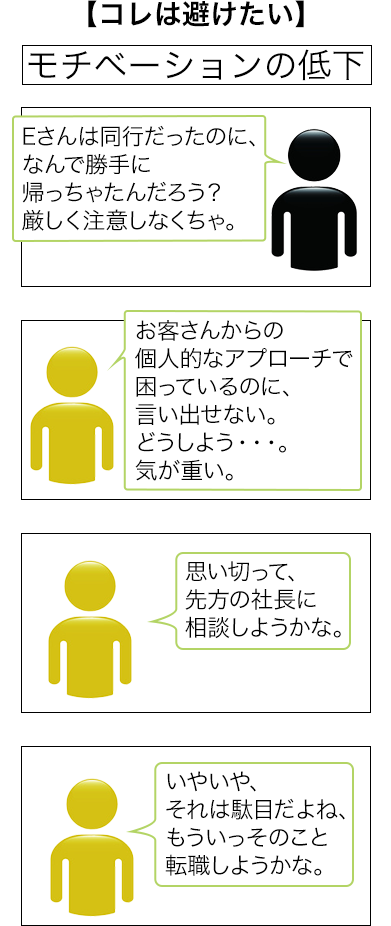

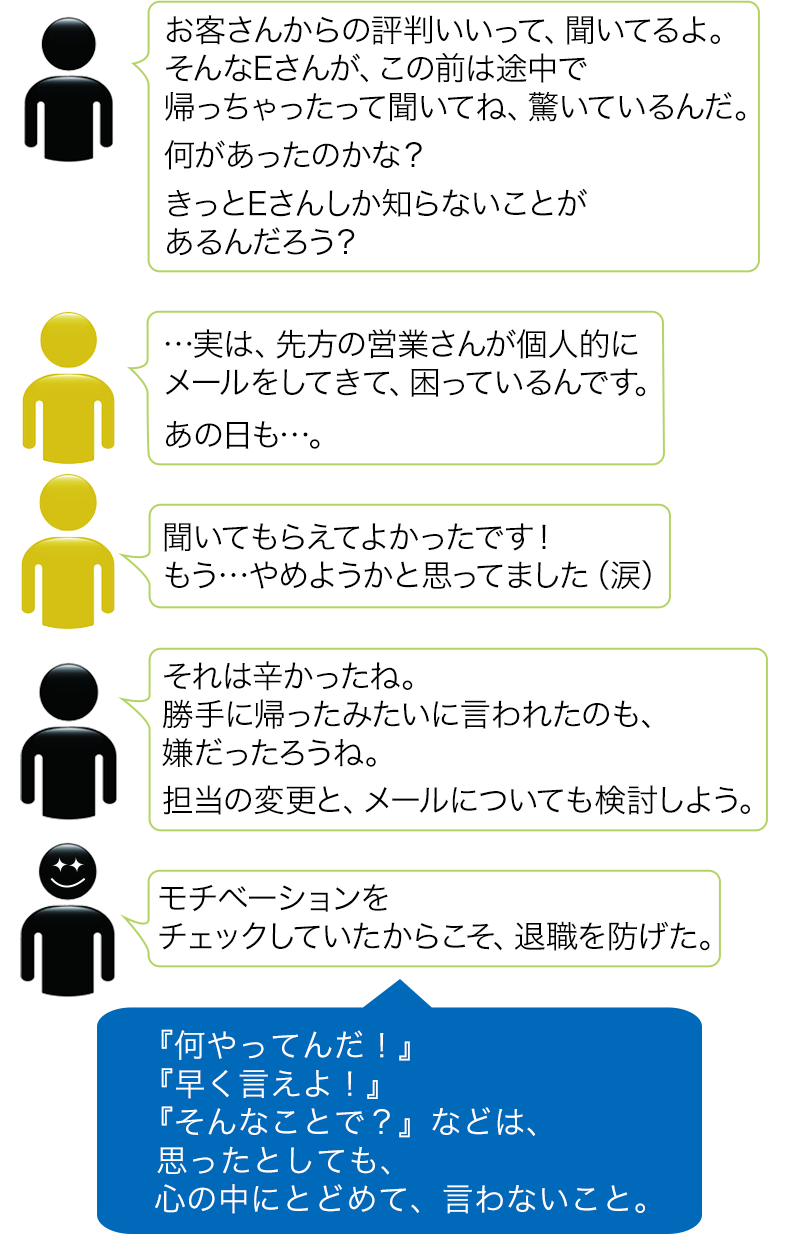

2-2.一人一人のモチベーションを把握する

メンバーを育てるための具体的な行動は、一人一人のモチベーションといった、心理的状況を把握することです。

チームが健全に機能するには、皆がモチベーションを保っているかを知っておくことが役立ちます。

なぜなら、モチベーションが保てるかどうかは、メンバーの定着に大きな影響があるからです。一人一人の心境を聞くなど、モチベーションを把握&維持しましょう。

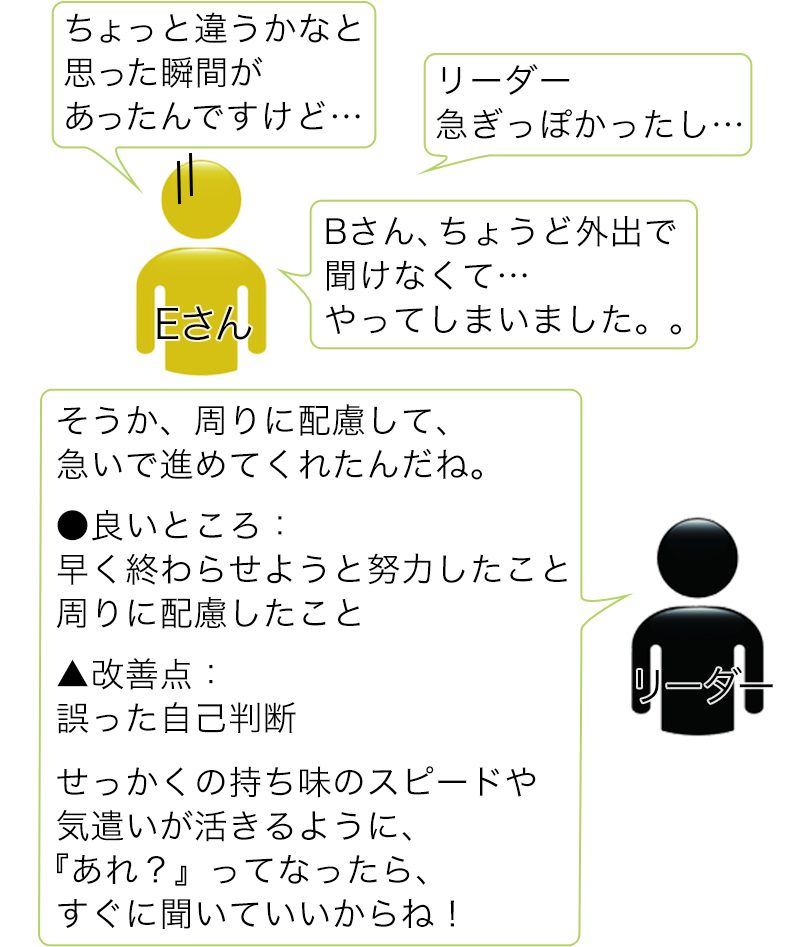

| 期待できる効果 得られる利点 | ・心理的安全性を育めること ・メンバーの定着 |

|---|---|

| 回避したい事態 | ・知らない内にメンタルが傷ついて、ネガティブになっていること ・心理的に不安定であることに気づかず、育つ前に退職されること |

| 心理学的ポイント | 傾聴で引き出し、安心感を与える |

【心理学的ポイント】

傾聴で聴き、十分に話してもらう。

- 相手の話を否定しない

どうしたの?という姿勢を貫きます。相手の言葉を遮らないようにします。 - 相手を重要人物と心得る

大事なメンバーだ、と思いながら聴くことが、態度ににじみ出て相手に伝わります。 - 相手の話に関心を持って聴く

なんだ、そんなことか、などと思わずに、大事なこととして捉えます。

このように、リーダーが一人一人のモチベーションを把握することで、チームの心理的安全性が高まり、メンバーが定着し成長するので、チームが安定します。

※メンバーとの関わりの中で、リーダーが必ず直面する「リーダーシップ」について詳しくはこちら!

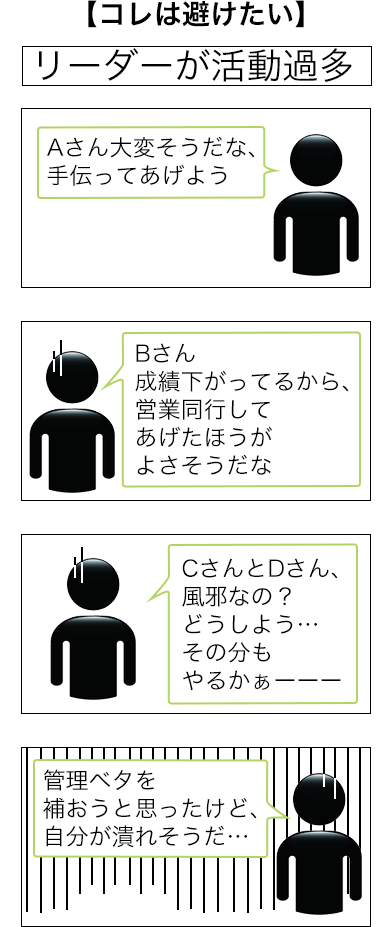

3.業務を管理する役割

リーダーの役割の中でも、すべての基盤となるのは業務を管理することです。

組織の中では、リーダーといっても、マネージャーを兼ねていることが多いので管理業務が求められます。

業務を管理するためには、具体的に以下にご紹介する2つの役割が必要です。

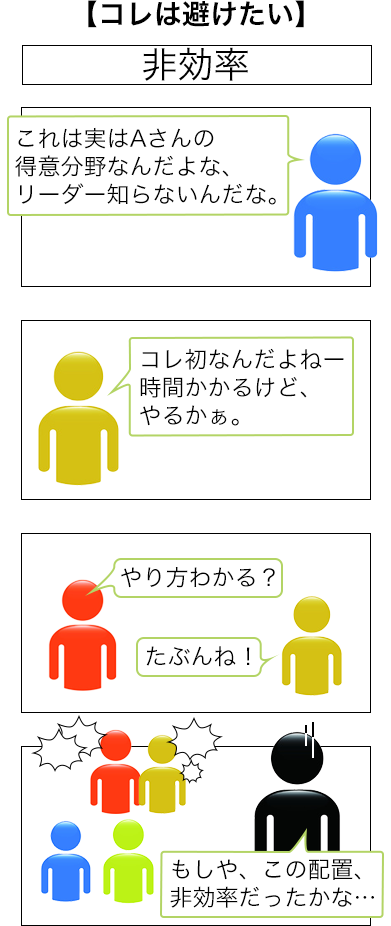

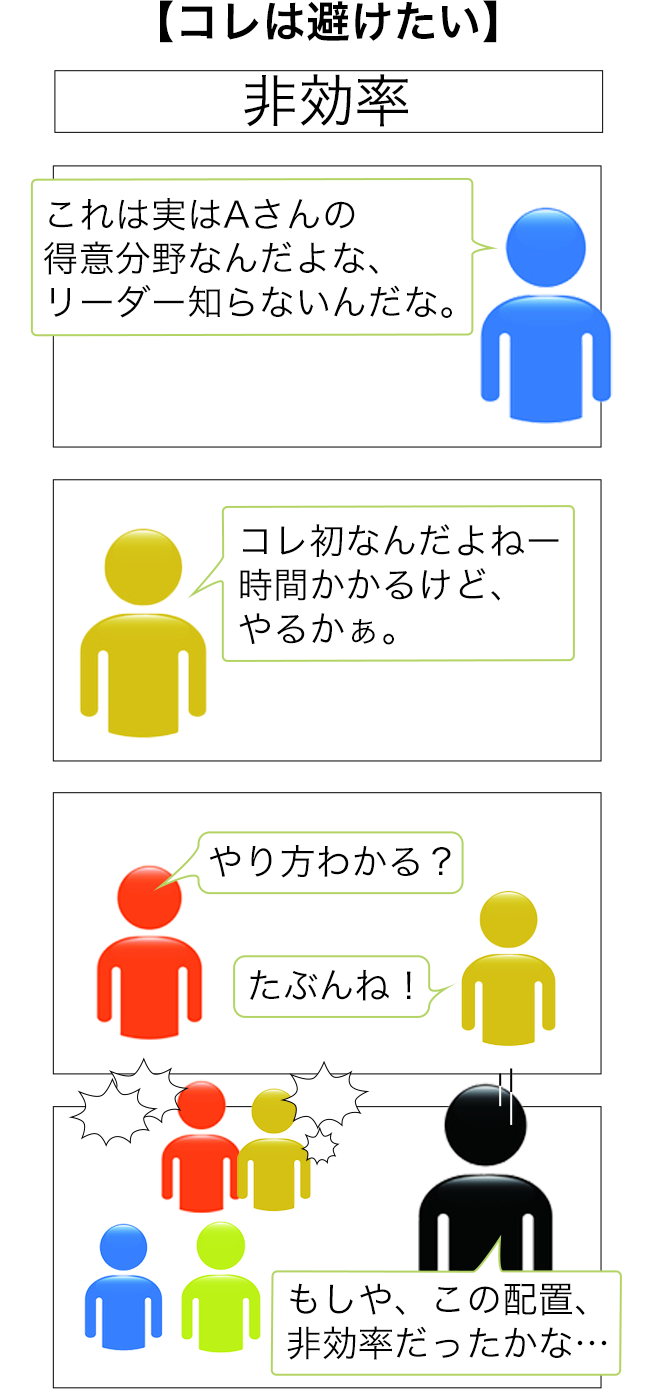

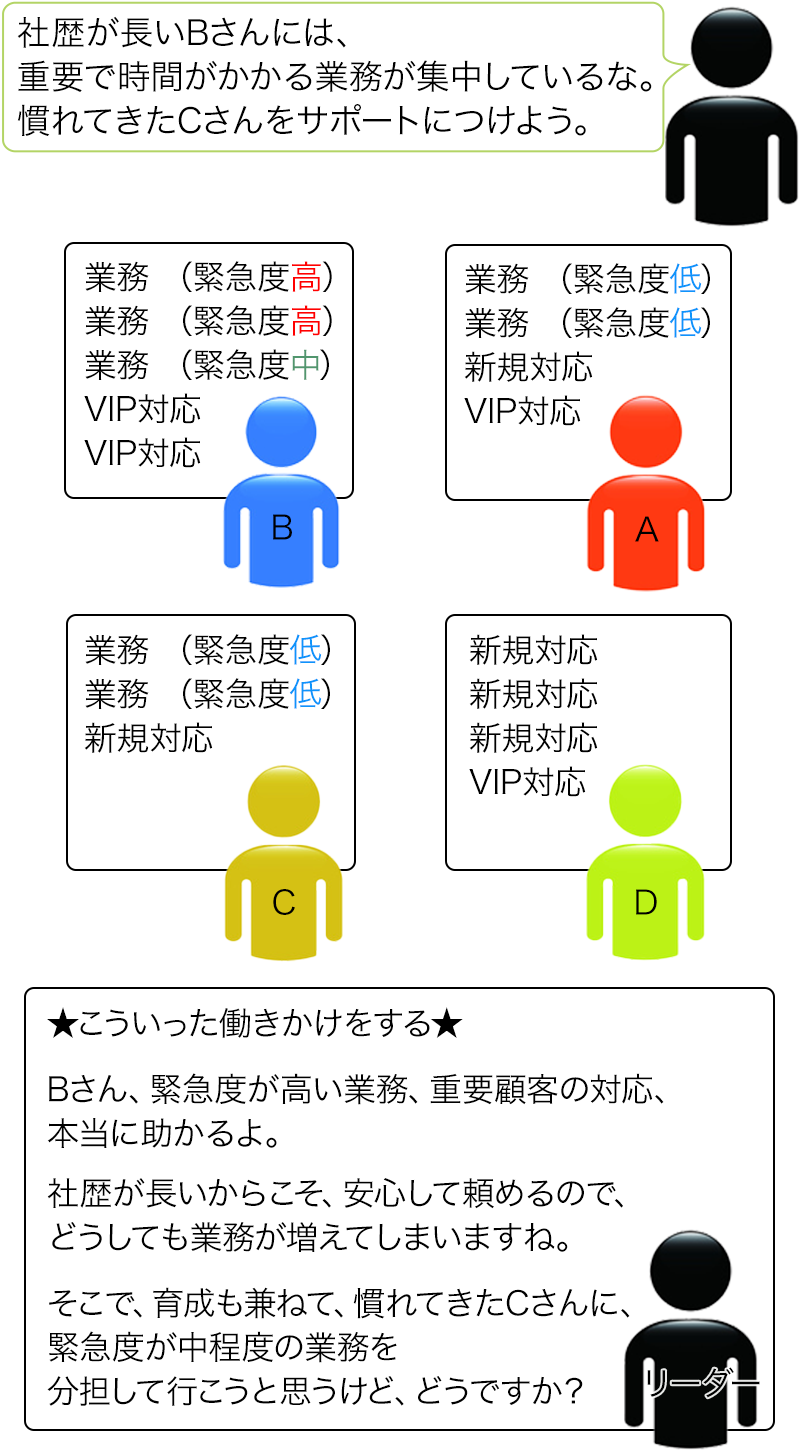

3-1.適材適所に仕事を割り振る

業務を管理するための具体的な行動は、メンバーの特性に合わせて、適材適所に仕事を割り振ることです。

なぜなら、メンバー全員が、同じ力量で、同じ情報量ということは、滅多にないからです。

そこで、個々の特性や、能力、社歴などに合わせて、状況を判断して、全体が最適となるように仕事を割り振るのは、一人一人を見ているリーダーの役割です。

| 期待できる効果 得られる利点 | ・チームの最適化 ・メンバーが得意なことを行うことができて生産性が高まること |

|---|---|

| 回避したい事態 | ・苦手な人に、苦手なことを頼んで効率が下がること ・仕事がデキる人の負担が増大すること |

| 心理学的ポイント | ・あなたが最適なんだということを伝える ・承認の言葉を添える |

【心理学的ポイント】

あなたが最適なのだという、承認の言葉を添える。

時にメンバーは、『自分ばっかり大変な業務を振られている』などと不満を抱いたりします。

実際のところ、仕事がデキるメンバーに、量的に多く、質的にも高度な内容が偏ることはよくあります。

それをなるべく均一に配分する一方で、デキるメンバーを承認するよう言葉がけを必須とし、承認欲求を満たし、チームを最適化していきましょう。

このように、リーダーが適材適所に仕事を割り振ることで、チームが最も良い状態(最適化)で業務を遂行できていきます。

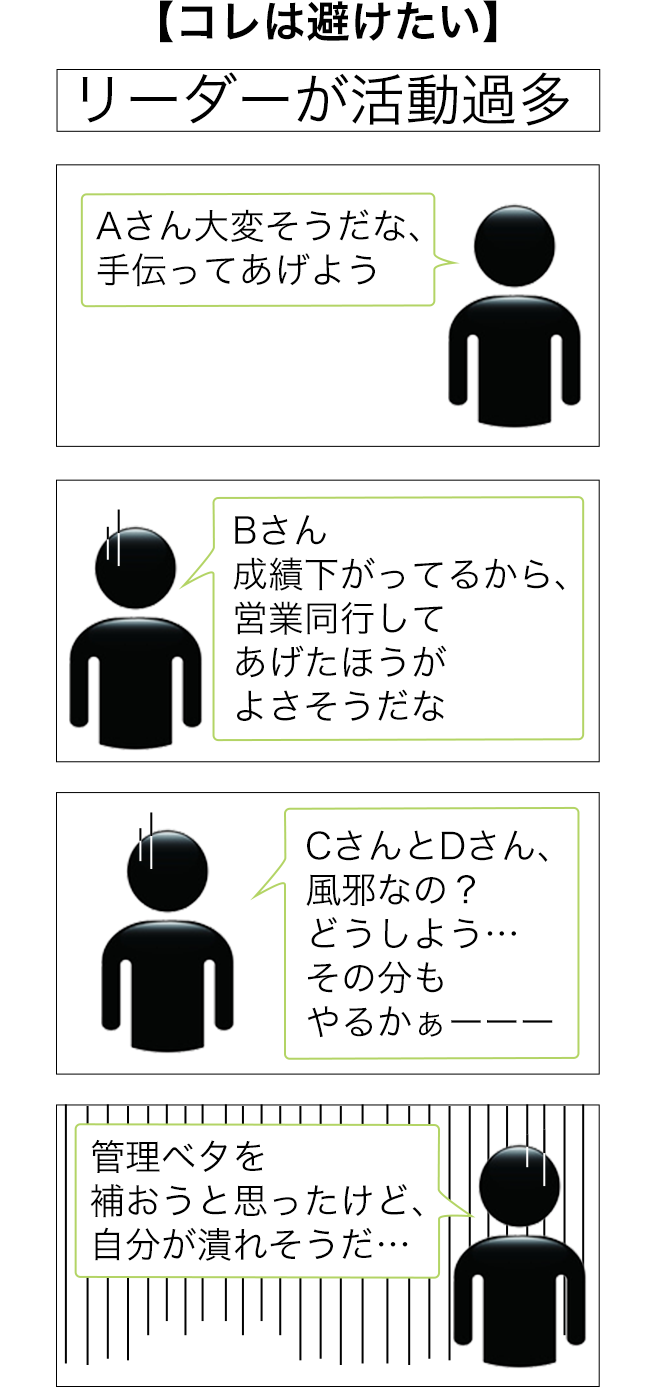

3-2.メンバーの業務進行を管理する

業務を管理するための具体的な行動は、メンバー各々の業務進行具合を管理することです。

なぜなら、メンバーの自主性を尊重して任せることは大事ですが、リーダーが責任を持って管理することで、チーム全体の動向を把握できるからです。

リーダーはプレイヤーではなく管理者として、メンバーの業務を管理し、チーム全体の管理を担っていきましょう。

| 期待できる効果 得られる利点 | ・期日を遵守すること ・チームが信頼・契約を勝ち取れる可能性 |

|---|---|

| 回避したい事態 | ・進捗を管理できず、期日間近で問題が発覚すること ・緊急対応が重なり、リーダーがプレイヤーになること |

| 心理学的ポイント | ・目標設定のポイントSMARTの法則を使って、確認&管理する |

【心理学的ポイント】

SMART(スマート)の法則を使って業務を確認&管理する。

SMARTの法則自体は心理学ではありませんが、ここに記す5つのポイントを押さえることは、心理学的に、非常に意味があります。

人間の脳は、現実と、現実かのように想像されたことを区別できないからです。

つまり、以下を押さえて業務を確認すると、その業務を簡単に達成できるようになるということです。

S:Specific 具体的、特定された

M:Measurable 計測可能、数字になっている

A:Agreed upon 同意しているもの、納得できるもの

R:Realistic 現実的な

T:Timely 期限がある

人間性・仕事ぶりのように計測できない情報ではなく、数字を元に具体的で達成可能な状態になっているのか、上記ポイントを押さえて業務を管理しましょう。

このように、リーダーがメンバーの業務進行を管理することで、チームが責任を果たすことができます。

4.情報を連携する役割

リーダーの役割の中で、重要なのに後回しにされがちなのは、トップや他部署と情報を連携することです。

自分のチームを管理しつつ、外部と情報を連携して組織全体を保っていきます。

情報を連携するためには、具体的に以下にご紹介する2つの役割が必要です。

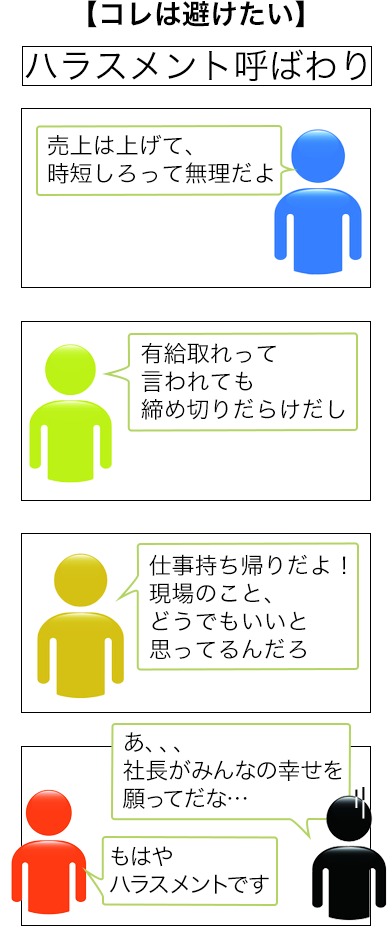

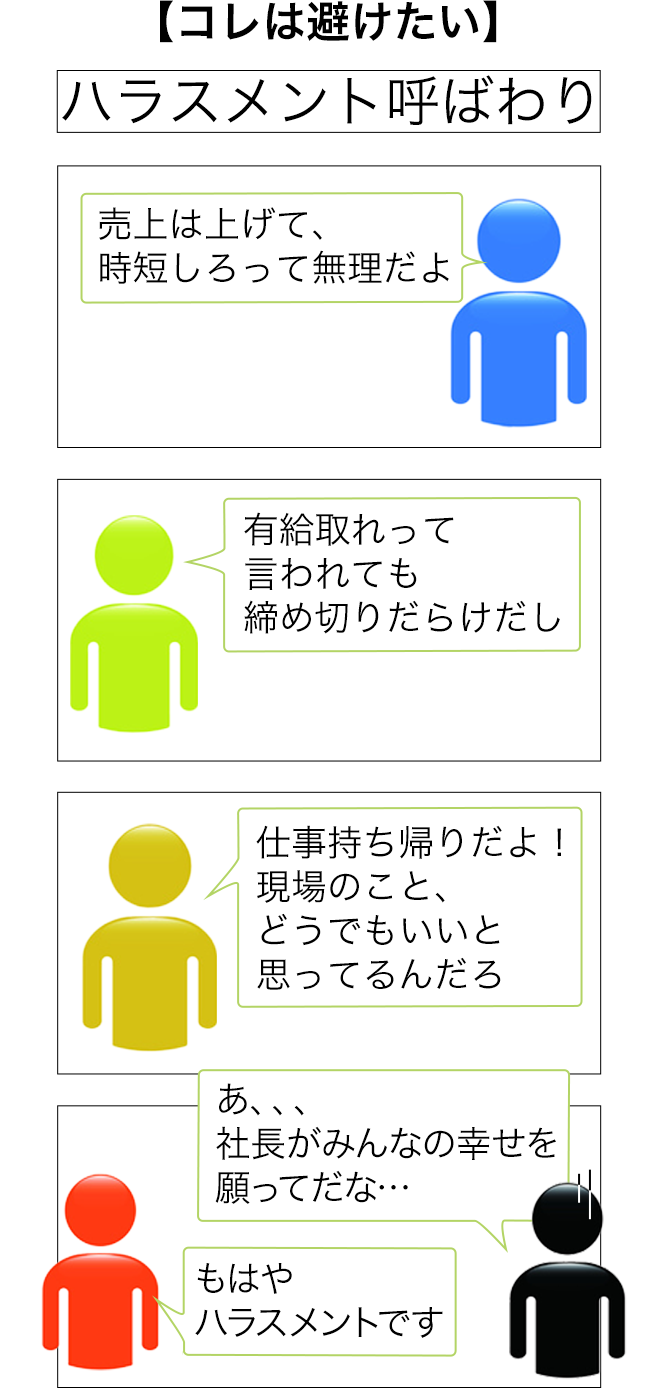

4-1.トップからの情報を伝達する

情報を連携するための具体的な行動は、トップからの情報を、チームに的確に伝達することです。

なぜなら、組織が大きくなってくると、会社全体に、上層部の情報を直接伝えることは難しくなるからです。

そこでリーダーが、メンバーに伝達することで、組織は同じ情報を共有し、一体感のある組織として機能できるようになります。

| 期待できる効果 得られる利点 | ・上層部の情報を、会社全体に隅々まで浸透させること ・組織が同じ方向に向かって進めること ・行動計画を進めやすくなること |

|---|---|

| 回避したい事態 | ・トップの施策に対する誤解を生むこと |

| 心理学的ポイント | ・認知のフィルター(視覚・聴覚・体感覚・読解)が存在することを踏まえて伝える |

【心理学的ポイント】

認知のフィルターの違いを踏まえて伝える。

日本では、テレビの普及もあって、視覚情報を好む傾向がある一方で、聴覚・体感覚・読解といった知覚を主に使っている人もいます。

そこで、図を用いて見えるようにし(視覚)、自分が行動している様子をイメージできるようにし(体感覚)、メールか資料を渡し(読解)、ミーティングで話して(聴覚)伝えましょう。

メールを流すだけ(読解)、ミーティングで話すだけ(聴覚)、資料を渡すだけ(視覚・読解)では情報は伝わらないので、認知のフィルターを全種類使って伝えるようにしましょう。

このように、会社という組織は、リーダーが上層部の意向を、的確にチームに伝えることで成り立っています。

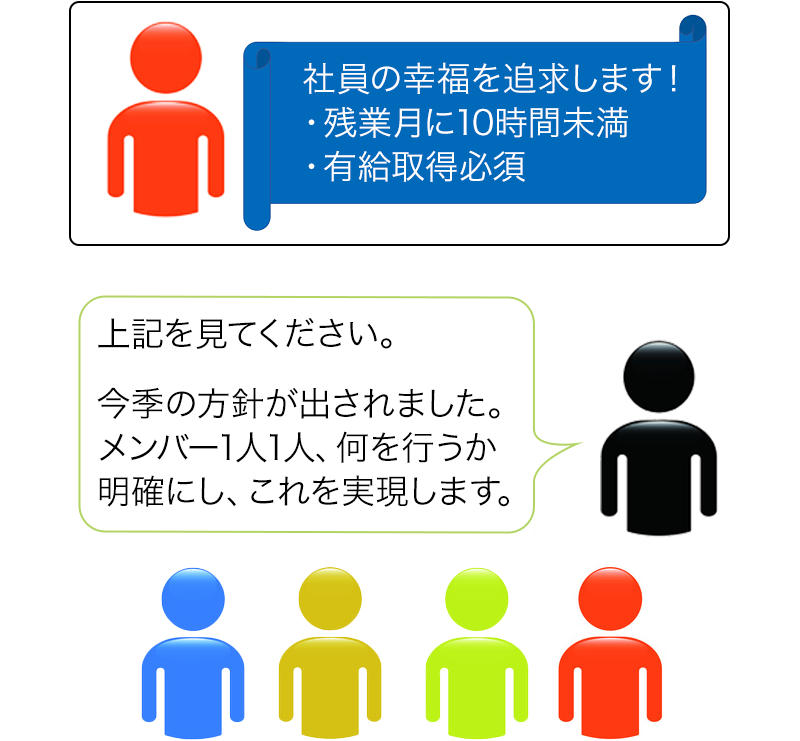

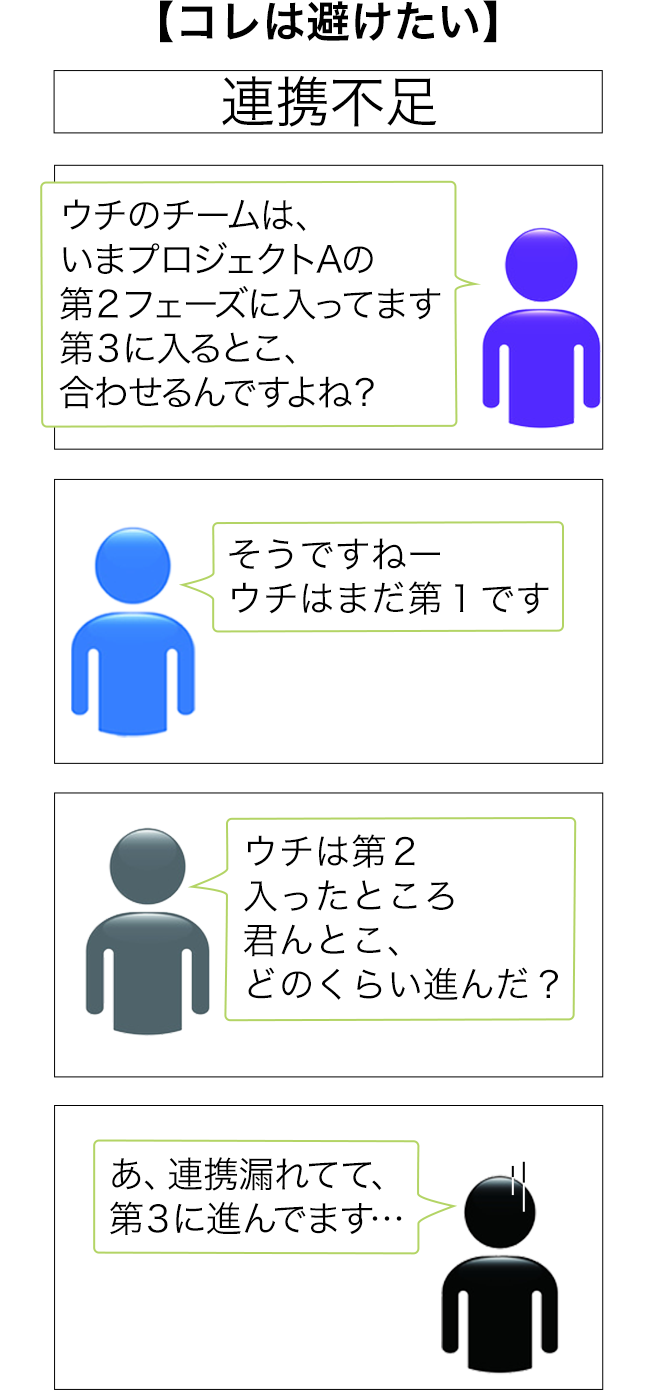

4-2.他部署と連携する

情報を連携するための具体的な行動は、他部署と連携することです。

なぜなら組織は、たくさんの部署の連携で上手く成り立っているからです。それぞれを必要に応じてつなぎ、連携するのはリーダーの役割です。

| 期待できる効果 得られる利点 | ・自分の担当部署だけでなく、組織全体が強化されること |

|---|---|

| 回避したい事態 | ・連携不足により、施策が滞ること ・依頼を全うできないこと |

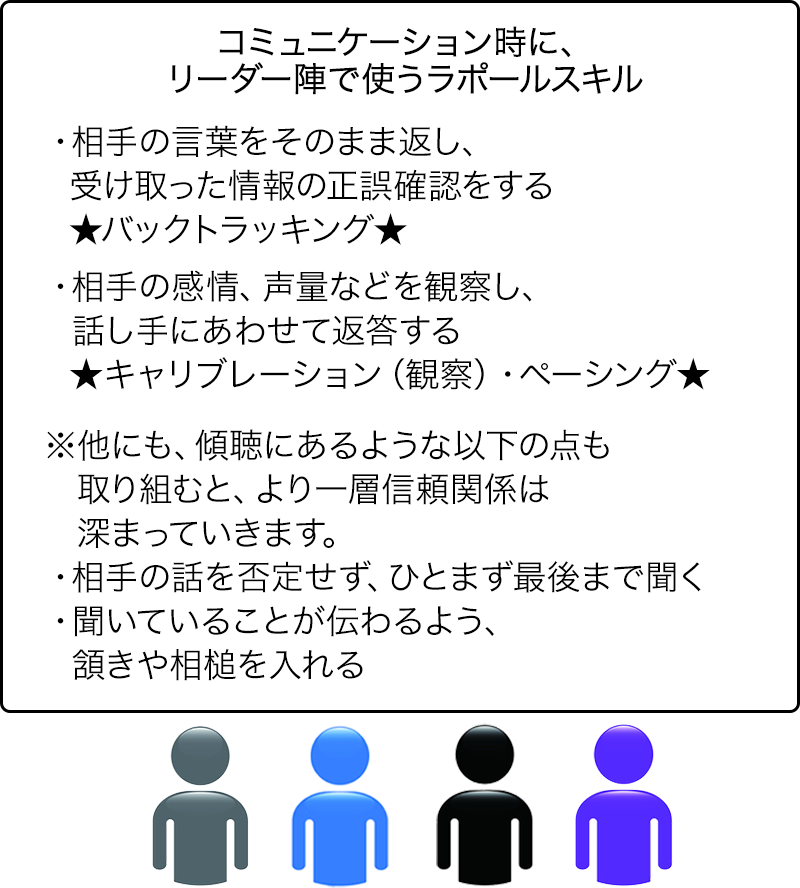

| 心理学的ポイント | ・コミュニケーションに必須のラポールスキルを押さえ、信頼関係・協力関係を強固にする |

【心理学的ポイント】

コミュニケーションに必須のラポールスキルを押さえる。

リーダー同士は特に多忙なこともあり、コミュニケーションを効率よくとって、信頼関係を築いておきたいものです。

そして、協力体制を希望する場合なども、相談しやすい関係性であれば、無駄に気を遣ったり、根回ししたりする必要もなく、お互い効率よく、チーム同士が協力できるでしょう。

日頃から、コミュニケーションに必須のラポールスキルを押さえ、お互いの関係性を強固なものとしておくことで、業務を進めやすくなります。

このように、リーダーが他部署と信頼関係を築き、情報連携することで、会社はうまく回っています。

まとめ

リーダーに求められている、以下【4つの役割】を具体的にご紹介しました。

- チームを束ねる(当然のように求められる)

- メンバーを育てる(組織の繁栄に必須)

- 業務を管理する(全ての基盤となる)

- 情報を連携する(重要なのに後回しにされがち)

上記のなかで、それぞれに記した心理学的なポイントは、

人を動かす立場に必須の力【影響力】を高める手助けとなります。

影響力を高めつつ、リーダーとしての役割を全うしていきましょう。