シンプルに言うと、

コミュニケーションとは、人(他人も自分も)を知るための方法です。

ただ、物ごとを伝える、受け取るという手段や作業ではなく、

人の心理(考え・感情)を表現し、理解し合うことです。

人と関わるための、もっとも大切な手段の1つがコミュニケーション。

コミュニケーション能力を高めていくということは、

- 相手のことを内面深くから理解すること

- 自分のことも内面深くから理解してもらうこと

こうした能力を成長させること。

知れば知るほど、コミュニケーションとはこんなに奥深いものだったのか!ということがわかってきます。

そして心から信頼できる関係を築いたり、

あなたがもっと、人との深い交流を持つことを可能にしてくれるでしょう。

わかりあえる存在がいるということは、とても充実した人生ではないでしょうか。

例えば、クリントン元米大統領や投資家ジョージ・ソロス、マザーテレサ・・・

そうそうたる人物のコーチとして世界的に有名なアンソニー・ロビンズはこう言っています。

『コミュニケーションが人生の質を左右する』

コミュニケーションは、人間関係を築く大事な土台。

そして、あなたが仕事やプライベートに関わらず、何かを実現しようとする時に人を動かす大きな力です。

ここでは、コミュニケーションを学ぶ上で最重要となる心理学NLPの考え方をベースにコミュニケーションとは何か?をみていきましょう。

| 監修:日本コミュニケーション能力認定協会 | |

コミュニケーションの専門機関として “満足度99.3%” の『コミュニケーション能力認定講座』を開催。日本教育推進財団が監修し、19万人の指導実績に基づくコミュニケーション・カリキュラムは、信頼の獲得・リーダーシップの発揮・営業や交渉での成功・人間関係の構築に効果的。メディアからも注目されている。 | |

目次

1.コミュニケーションとは?

1-1.コミュニケーションの意味や定義

まずコミュニケーションを辞書で引くと、このようにあります。

「コミュニケーション」は、情報の伝達、連絡、通信の意味だけではなく、意思の疎通、心の通い合いという意味でも使われる。

出典:小学館 デジタル大辞泉

ビジネスシーンでは、わかりやすい指示を出したり文章を書くといった、正確な情報伝達が求められます。

ただ、その背景には、何のための指示か、文章によって相手にどう動いて欲しいのか、といった『目的』や『考え』が必ずあるものです。

突き詰めると、私たちは日々

「人を理解すること」「人に(自分を)理解してもらうこと」。

このためにコミュニケーションを行なっているのです。

そして、その能力=コミュニケーション能力とは、人を理解し、人に自分を理解してもらう能力のことだと言えます。

社会人に求められるコミュニケーションに関して、こちらの記事もおすすめです。

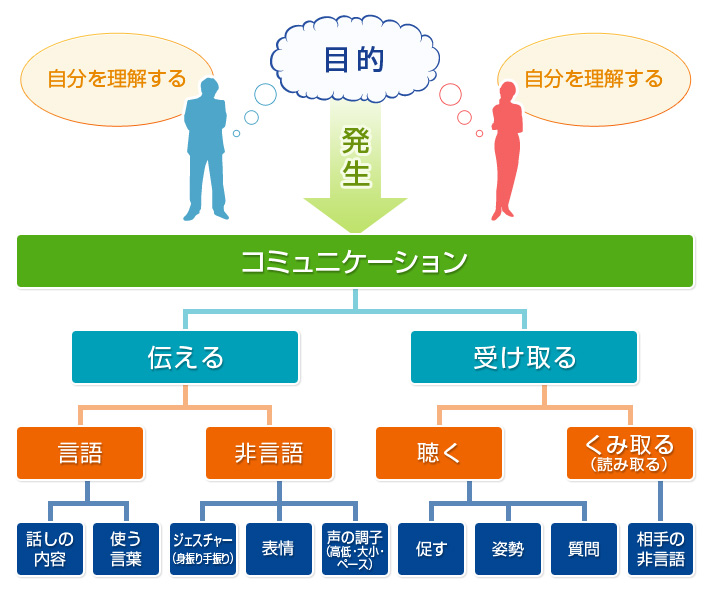

1-2.コミュニケーションの要素(伝える/受け取る、言語/非言語)

コミュニケーションをさらに理解して、その能力を高めていくために、

具体的なコミュニケーションの仕組みや要素を理解しておきましょう。

コミュニケーション能力とは、意思疎通によって人を理解し、人に理解してもらう能力だとお伝えしました。具体的には、以下の2つの能力で構成されています。

- 「伝える(話す)能力」

- 「受け取る(聴く)能力」

まず最初に、私たちにコミュニケーションが生まれるのは、そこに目的があるときです。

例えば、仕事上であれば、

- 部下に望む行動や結果を伝えるとき

- 交渉やプレゼンテーションで何かを実現するとき

- 面接で相手に信頼感を与えたいとき

プライベートであれば、

- 子どもの関心をもっと知りたいとき

- 誰かをデートに誘いたいとき

- PTAの役員をなんとか断りたいとき

そうして目的を持って発生したコミュニケーションは、

双方の役割(聴き手と受け手)によって行なわれていきます。

2.コミュニケーションの重要性

2-1.コミュニケーション能力は企業が求める能力1位

経団連の調査によると、80%を超える企業が、人材を採用するときに重視する要素として、「コミュニケーション能力」を16年連続で第1位に挙げています。

コミュニケーションは「意思の疎通」ですから、コミュニケーション能力は、業種や業界に関わらず、あらゆる場面で万人に求められる大切な能力です。

上記にご紹介した調査結果にも、数字として表れているように、コミュニケーション能力は、多くの企業にとって必要なスキルと言えます。

参照元:経団連

2-2.職場における生産性の向上に欠かせない要素

コミュニケーション能力は、職場における生産性にも密接に関わっています。

コミュニケーション能力によって、主に下記の2つの要素が左右されていきます。

- 情報伝達の正確性/スピード

- 社員のモチベーションの高低

例えば、情報の伝達が正確でなかった場合、ミスコミュニケーションが生まれる可能性があり、生産性の悪化につながってしまう恐れがあります。

また、個人に合わせた働きかけができていなかった場合、社員一人ひとりのモチベーションは均等に上がらず、会社全体の士気の底上げにつながりません。

企業や組織は、社員一人ひとりが集まって構成されていますから、規模が大きければ大きいほど、社員間のコミュニケーションの機会も多くなります。

上司や部下を含め、社員一人ひとりのコミュニケーション能力が、職場における生産性の向上に大きく寄与していきます。

2-3.仕事において重要な「信頼獲得」のために必須の能力

コミュニケーション能力は、社内/社外を問わず、「信頼関係」を構築していくために非常に重要です。

信頼関係を築くためには、会う回数を増やすなど、小手先のテクニックも効果的かもしれません。

しかし、強固な信頼を得るために欠かせないのは、高いコミュニケーション能力と言えます。

具体的には、下記のような能力やスキルです。

- 深いところで信頼を得るためのペーシング/ミラーリング

- 人に好かれる魅力的な言葉の使い方や立ち居振る舞い

- 相手の立場に立って物事を考える能力

- 相手の心をつかむ傾聴のスキル など

深い信頼関係を築くことができれば、業務を円滑に進めたり、効果的に相手の協力を引き出すなど、多くのメリットを得ることに繋がります。

上司・部下とのコミュニケーションについて、こちらの2つの記事もおすすめです。

3.コミュニケーション能力を高めるメリット

3-1.信頼される/尊敬される人になる

コミュニケーション能力を高めると、人からより信頼・尊敬されるようになります。

2-3でもお伝えしたように、コミュニケーション能力は信頼関係の構築に大きく影響しています。

特に、人の心理を押さえたコミュニケーションが取れるようになった場合、相手が持っている心理パターンに合わせて、最適な働きかけや、魅力的な言葉を使うことが可能になります。

コミュニケーション能力を高めることで、人から好かれ(信頼/尊敬され)、人を動かすことができるという、人心掌握のレベルが上がっていきます。

3-2.周囲の協力を効果的に引き出すことができる

コミュニケーション能力を高めると、周囲の協力を引き出せるようになります。

「あなただから協力したい」という関係性を作るためには、相手から信頼を寄せられている状態にあることが前提です。

ここで重要となるのは、相手の立場に立ったコミュニケーションを取ることです。

他者への理解度を高め、人に合わせたコミュニケーションを取ることで、誰とでも信頼関係を築けるようになり、どんな人に対しても、協力を引き出せるようになります。

3-3.情報伝達の能力が上がる

コミュニケーション能力を高めると、情報伝達の能力が上がることもメリットの一つです。

ミスコミュニケーションを減らし、正確かつ分かりやすく、情報を伝達していくことができます。具体的には下記のようなメリットが期待できます。

- 意図していることが一発で相手に伝わる

- 相手の話から自分にとって足りない情報を引き出すことができる

- プレゼン/スピーチの質の向上 など

情報伝達の能力は、万人にとって重要な能力です。

コミュニケーション能力を高めることで得られるメリットは、非常に大きいと言えます。

コミュニケーションの上達に関して、こちらの記事もおすすめです。

4.企業におけるコミュニケーションのよくある悩みと根本原因

4-1.ミスコミュニケーションが起こり生産性が悪化する

企業におけるコミュニケーションの悩みの一つは、ミスコミュニケーションによる生産性の悪化です。

この原因の一つに、ミスコミュニケーションが起こりやすくなる「脳の仕組み」が挙げられます。

私たちの脳は、毎秒、膨大な情報をうまく処理するために、自分が意識を向けた情報のみ受け取り、その他は無意識のうちにシャットアウトする、という機能があります。

『脳と心の取扱説明書』と呼ばれる心理学NLPは、この脳の仕組みを「削除」「歪曲」「一般化」と表現しています。

| 削除 | 意識を向けていない情報を削除する |

|---|---|

| 歪曲 | 自分の偏見や思い込みによって情報を歪め、独自に解釈する |

| 一般化 | 今までのパターンに当てはめて情報を一般化する |

脳の仕組み上、コミュニケーショントラブルは起こりやすいと言えます。

そのため、こうした背景を踏まえ、情報伝達を行う時は、相手に伝わりやすい工夫をしていくことが大切です。

4-2.伝えたいことが上手く伝わらない状態の蔓延

社内であれば上司と部下の関係性で、社外であれば取引先や顧客に対して、伝えたいことが伝わらないことの悩みは、各社において尽きないものでしょう。

原因を挙げるとするならば、下記の2つです。

- 言語化力の不足

- 情報伝達力の不足

言語化をする解像度は高ければ高いほど、物事の本質に近づくため、伝えるメッセージの純度をあげ、より聞き手に伝わりやすくすることができます。

加えて、情報伝達の能力を高めることは、「相手にとって分かりやすい伝え方」が磨かれます。

そのため、この悩みの対策として、言語化力と情報伝達力の2点を向上させることが、最も効果的と言えます。

ビジネスにおけるコミュニケーションに関して、こちらの記事もおすすめです。

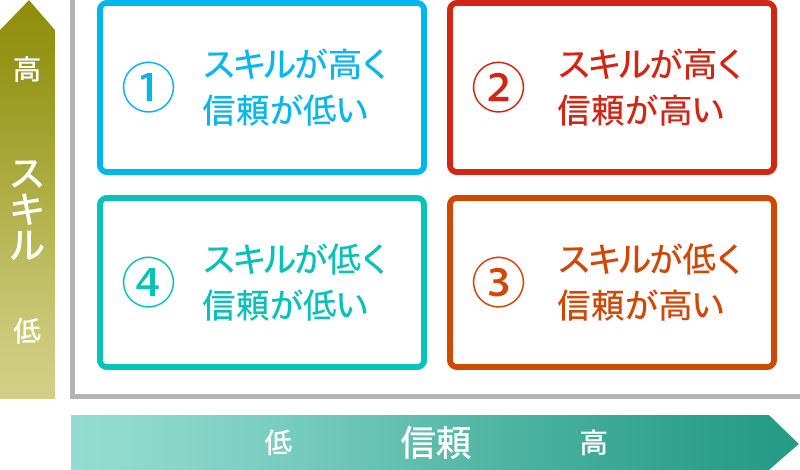

5.コミュニケーション能力を測る2つの指標

数値で測ることができないコミュニケーション。

じゃあ「良いコミュニケーション」や「悪いコミュニケーション」ってなんだろう?

どうやって高めていけばいいの?と疑問がわきますよね。

そこでコミュニケーションの良し悪しを、簡単な2つの指標で表したものがこちらです。

(1)相手との信頼の度合い

(2)コミュニケーションスキル

言いたいことを、より正確に伝えるには「コミュニケーションスキル」が必要ですし、

何事もスキルが高いほど、その結果や精度が上がるのは間違いないでしょう。

ではなぜ、信頼の度合いがコミュニケーションと関係するのか?というと、

実はこれ、動物の「本能」としての働きでもあるのです。

神経学者ボール・D・マクリーンによる「脳の三位一体論」によると、

私たちの最も原始的だと言われる脳の部分には、命を守るために恐怖や危険を感じると反射的にそれを回避する働きがあります。

つまり、私たちは目の前の相手が自分の「敵(信用できない)」か「味方(信用できる)」かを無意識に見分けています。

敵であることを瞬時に見抜けなければ、命が危険だからです。

(参考『三つの脳の進化』ポール・D・マクリーン著)

危険を今の社会に置き換えると、

例えば、詐欺に騙されてしまうことや、信じていた人に裏切られてしまうようなこと。

詐欺にあったり裏切られてしまった人は、後になって「どうしてあんな人を信じてしまったのだろう」とおっしゃることがありますが、詐欺を働く側や裏切る人間は、徹底して自分を「信頼」させる状況を作っているのです。

そうして信頼したからこそ、騙された人は、大事な情報やお金を預けたりしてしまうわけです。

社会人としての私たちは、相手に対して多少の疑問を持っていたとしても、頭で割り切って、その相手と笑顔で接することだってできます。

一方で、私たちの無意識では「何か違う。気をつけよう」と違和感を感じている限り、相手に決して本心を話すことはありません。

「この人に話したら、勝手に噂が広まってしまいそうだからやめておこう。」

「この人に相談するより、先にこの人に相談したほうがいいな。」

こんな風に、信頼の度合いによって調整していること、あなたにもありませんか?

お互いを理解し合うという、コミュニケーション本来の目的を果たすには、「信頼」という土台が欠かせないのです。

そしてスキルを使うことで、信頼を築くことをより短期間に可能にしたり、

より深めることができるのです。

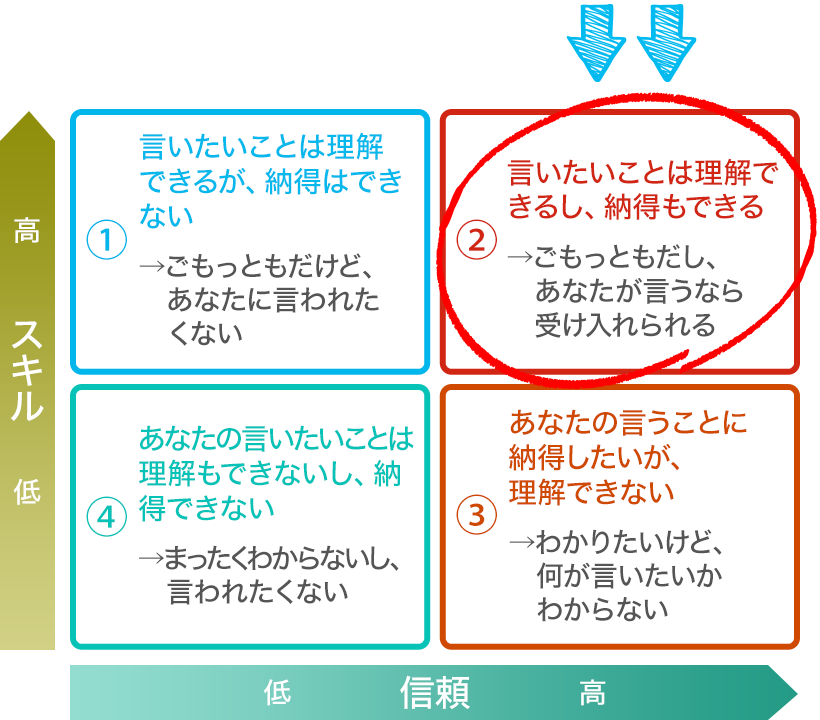

この2つの指標をもとに、ある2人のコミュニケーションを、マトリックスの位置によって表すとこのようになります。

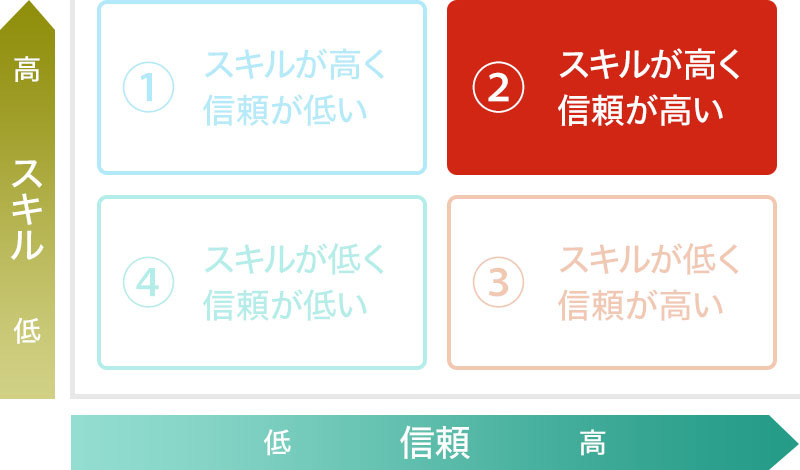

目指して行きたいのは、②(第2領域)の状態をつくることです。

このために必要な基本スキルのポイントは、9章でお伝えしていきます。

6.コミュニケーション能力が高い人の特徴3選

6-1.説得力が高い

コミュニケーション能力が高い人は、説得力があるという特徴があります。

説得力の源となっている要素は、たとえば…

- 間のとり方や立ち居振る舞いを絶妙に使い分ける

- 伝えるメッセージの順番に工夫を凝らしている など

このように、コミュニケーションに長けている人は、どうすれば説得力が上がるかを理解しています。

同じ内容を伝えていたとしても、人によって説得力に差が出るのは、コミュニケーション能力の高さが大きく影響しています。

6-2.相手の話を上手く引き出す

コミュニケーション能力が高い人は、話の伝え方だけでなく、聞き方のスキルも卓越しているため、相手の話を上手に引き出します。

相手の話を上手く引き出すことで…

- 相手から好かれる/信頼される

- 相手に気づきを促すことができる

- 自分にとって有益な情報を引き出す など

より質の高いコミュニケーションが可能になります。

そのためには、傾聴のスキルや、相手から話しやすいと思われるような雰囲気を意図的に作るなどといったスキルや工夫が大切です。

6-3.深い信頼関係を築く

コミュニケーション能力が高い人は、人と深い信頼関係を築くことができます。

なぜなら、相手との絶妙な距離感を保ち、上手に懐に入るためのスキルを熟知しているからです。

後ほど9章で詳しくご紹介していますが、信頼関係を構築していくうえで、非常に効果的なスキルは下記のスキルです。

- ペーシング

- ミラーリング

- 傾聴スキル

これらのスキルは、人の心理を押さえ、深い影響を与えていくため、その効果は絶大。駆使することによって、あなたは周囲から大事な人として扱われていくようになるでしょう。

コミュニケーション能力を高める秘訣について、こちらの記事もおすすめです。

7.コミュニケーション能力が苦手な人の特徴3選

7-1.話がまとまっていない

コミュニケーション能力が苦手な人は、話がまとまっていないという特徴があります。

下記のような原因が考えられます。

- 話す内容の優先順位が分かっていない

- 話す内容の重要度が分かっていない

そのため、言うべき内容や、伝える順番がまとまらず、相手に話が伝わりにくくなってしまうケースが起こる可能性があります。

これは、単なる知識不足や、前提として知っておくべき背景を知らなかったりすることが招くこともあるでしょう。

話すべき内容を断片的ではなく、全体的に把握することで、どの順番で、何を言えば伝わりやすいのか、上手くまとめていくことができます。

7-2.コミュニケーションが一方的になっている

コミュニケーション能力が苦手な人の特徴の一つに、一方的なコミュニケーションを取っている、というものがあります。

『コミュニケーションはキャッチボールである』という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

大切なポイントは、相手のボールをキャッチする、つまり相手の話を受け止める、ということが前提にあるという点です。

一方的に話すだけではただの押しつけとなってしまいますし、また、一方的に聞くだけでは会話が発展せず、コミュニケーションが上手く成立しづらくなってしまいます。

コミュニケーションは、双方が働きかけあって成り立つ、相互理解の手段です。自分と相手がバランスよく発言しているか、そして聞いているかを意識することが大切です。

7-3.情報の歪曲や省略が多くミスコミュニケーションが起こる

コミュニケーション能力が苦手な人は、情報の歪曲や省略が多く、ミスコミュニケーションが起こりやすい、という特徴があげられます。

4章でもお伝えしましたが、ミスコミュニケーションが起こる原因として、「削除」「歪曲」という脳の仕組みがあります。

実際には、下記のようなケースが考えられます。

- 話す人の主観が入ってしまうケース(歪曲)

- 話の主語がところどころ抜けているケース(削除)

たとえば仕事の場面で、主観と客観が混ざった報告をしてしまうと、何が事実で、どこからが意見(仮説、憶測)なのかがあいまいになり、正確な情報が伝わらない可能性があります。

それぞれの対策としては…

- 情報の歪曲:話す前に事実と自分の考えを整理する

- 情報の省略:ヌケモレが無いよう5W1Hを活用する

これらの工夫があげられます。

コミュニケーションの改善について、こちらの記事もおすすめです。

8.コミュニケーション『2つの原則』

社会で高いコミュニケーション能力が求められているのは、あなたもご存知かもしれません。

「でも、コミュニケーション能力ってどうやって高めればいいの?」というモヤモヤ感をお持ちの方もいらっしゃると思います。

そこで、初めに知っておきたいコミュニケーションの2つの『大原則』をご紹介しましょう。

8-1.相手の反応がコミュニケーションの成果である

「あの人コミュニケーション力高いよね。」

「私、コミュニケーション苦手なんだ。」

「○○さんは、いつも話が噛み合わないな・・・。」

こんなやり取り、あなたも経験がありませんか?

でも、なぜコミュニケーション力が高いのか、本当に苦手なのかを決める基準はどこにもありません。

コミュニケーション能力を数値で測るのはとても難しいことです。

つまり、あなたのコミュニケーションが良いかどうか、相手に伝わったか、伝わらなかったかは、コミュニケーションをした結果、相手がどう捉えたかでしかわからないのです。

8-2.自分の言いたいことが、そのまま100%伝わることはない

私たちは、同じ言葉や出来事に対しても、その意味することや捉え方が、人によってまったく異なります。

食べ物に好き嫌いがあるように、考え方への賛否や関心のある・なしのようにです。

そして「コミュニケーションは相手がどう捉えたか」である以上は、自分は伝えたと思っていても、相手がどう理解したか、あるいはどんな印象や感情を持ったか、その本当のところはわかりませんよね。

あなたが伝えたかったことが100%として、実際に相手に伝わったのは30%かも知れませんし、70%かも知れません。

ですから私たちは、それを限りなく100%に近づけていくために、コミュニケーション能力を高めたり、スキルアップしていく必要があるのです。

コミュニケーション能力やスキルは、生まれもった資質で決まるものではありません

「原理原則」を学ぶことで、自分に足りない部分・必要な部分が見えてくるようになります。

あとは、コミュニケーションスキル(方法)を身につけていくだけです。

コミュニケーション能力は、誰でも後天的に高めることができるものです。

コミュニケーションを上手に取る方法について、こちらの記事もおすすめです。

9.コミュニケーション能力アップに必須の基本スキル

「コミュニケーション」はあまりにも範囲が広いので、そのスキルも本当に豊富です。

例えば、セールスに関わる人であれば、

- プレゼンテーション、セールストーク

- 交渉、説得

- ニーズ把握の傾聴スキルや質問法

最低でもこのくらいの「コミュニケーションスキル」が関連してきます。

自分は営業だから営業トークが大事だ。

よし、まずはプレゼン(提案)スキルを身につけよう。

こんな風に、それぞれのスキルを磨いていくことも大事ですが、それでは幹の部分をしっかり安定させる前に、枝葉を広げて行くようなものです。

焦らずしっかりと、土台になる基本から身につけていくことが、能力アップの最短距離です。

そしてこの章では、「最短で」第2領域を目指すために欠かせない、

もっとも基本のスキルに厳選してご紹介していきます。

9-1.信頼獲得の基本:ラポールスキル

ラポールスキルとは、ラポール(信頼関係)を築くための手法で、

主に相手に合わせていくというものです。

なぜこれが効果的なのか?というと、

人は、似たもの・同じものに好感や安心感を持つという「類似性の法則」が働くからだとされます。

仲の良い恋人同士が同じものを持っていたり(ペアルックなども以前はありましたよね)、

長年一緒にいる夫婦が似てくるというのは知られたことです。

このように信頼が築かれている間柄では、仕草や趣向なども似てくる傾向にあります。

そこで、この類似性の法則を活かしたのがラポールスキル。

たった今知り合ったばかりでも、信頼関係がすでに築かれている状態を意識的に作り出していく、という手法です。

あなたにもこんな経験がありませんか?

- 初めて会った相手が、同じ出身地の人だとわかった時に、急に安心したこと。

- 海外で日本人に出会った時に、ものすごく心強くなったり親しみを感じたこと。

- 共通の趣味があるとわかって、途端に会話が盛り上がったり、すぐ打ち解けてしまったこと。

ラポールスキルは、表面的に知るだけでは「そんなことで本当に効果あるの?」と思われがちなのですが、心理の働きにちゃんと則った手法。

短期間でぐっと心の距離を縮めてしまう、実はものすごく強力なスキルなのです。

仲良くなりたい人、もっとコミュニケーションを取りたい人がいるのであれば、どんどん使ってくださいね。

9-1-1.ミラーリング

ミラーリングとは、言葉のとおり「鏡合わせ」のように、相手の動作や姿勢、表情などの主に目に見える部分に合わせるスキルです。

例えば、相手があなたの正面で右足を組んで椅子に座っているのであれば、あなたも鏡に映っているように左足を組みます。

相手が手を組んだら、あなたもさりげなく手を組んで相手に合わせます。

表情を合わせることも大切なポイントです。

相手が真剣な表情になったら、あなたもその表情で対応し、相手が笑顔で話しているなら、あなたも笑顔で話しを聴きましょう。

ミラーリングのポイントは、さりげなく、自然に行うこと。(猿マネ厳禁!)

相手が腕を組んだらすかさず腕を組む。

コーヒーカップを手にしたら、自分もカップを手に取る。

こんな風に相手が不自然だと思うような猿マネでは、かえって不信感を持たせてしまいます。

さりげなく、その場の雰囲気や会話の中で自然に行うようにしましょう。

9-1-2.ペーシング

ペーシングとは、声の大きさやトーン(高低)、話すスピードや呼吸などを合わせていくスキルです。

相手がゆっくりとした口調で話しているなら、あなたもゆっくりと会話する。

大きい声で挨拶されたら、あなたも大きな声で返す。ということです。

運動する時には、アップテンポのBGMがかかっていると気分が乗る、という人は多いと思います。

反対に、図書館や静かなカフェに、大音量でBGMがかかっていたら多くの人が不快に感じますよね。

自分にとって心地よいペースやトーンというのがコミュニケーションにもあります。

では、人と人との会話で、ペーシングができていない状態を想像してみてください。

- 小さい声で話す相手に対して、あなたが大きな声で話す

- ゆっくりした口調の相手に、あなたが早口で話す

会話のペースに、こうしたミスマッチが起きていると、

相手はあなたに対して威圧感や急かされる感じを受けてしまい、コミュニケーションが取りづらくなってしまいます。

よく、仲の良い関係のことを「テンポが合う」「息が合う」などのように表現しますが、信頼関係が築かれている間柄では、まさにペースが合っていることがわかります。

お互いが気分よくコミュニケーションする場を作るためには、まずは相手のペースに合わせ、相手から安心感や信頼感を得ていくことが大切です。

9-2.相手の心を掴む基本の「聴く」スキル

「話し上手は聞き上手」という言葉があるように、

話(会話)がどんどん弾むコミュニケーションには、「聞く(聴く)」力が欠かせません。

カウンセリングやコーチング、心理学の世界では話を聴くことを「傾聴」と言います。

あたり前ですが、カウンセラーが話してばかりいては、クライアントのことを知ることはできませんよね・・・。

相手に心を傾けて話を聴き、相手に本音を話してもらう必要があるのです。

ですから、聴くこと、聴く技術はコミュニケーションにおいてとても重要だとされています。

そして傾聴することは、人と関わる基本姿勢なのです。

9-2-1.傾聴

傾聴は、相手の話を聴く姿勢であり、相手の話を引き出していくスキルでもあります。

具体的には相手の話を聴くときに、以下のような反応を示しながら、相手に話しやすい状況を作っていきます。

- うなずき・あいづちで相手の話を促す

- 相手の話を最後まで聴く(途中で遮らない)

- 体の向きや目線を合わせる

- 表情やジェスチャーなどを合わせる(ミラーリング)

- 共感を示して聴く

そして、傾聴でもっとも大事なことは、相手や相手の話を尊重すること。

気持ちや考えに共感(同意することではありません)を示すことです。

たとえばあなたが、職場の上司に

「昨日のプレゼンが大変だったんですよ。」と話したとき、上司から

「プレゼンが大変なのは当たり前だろう。」と返されたとします。

あなたは、プレゼンがどう大変だったのかを聴いてほしかったのに、

その一言によって「会話のキャッチボールが成り立たない」状況になり、そこで会話は終わってしまうかもしれません。

こんなやり取りが積み重なると、上司に対して、心理的な距離感を感じてしまうかもしれませんね。

上司が部下の考えや気持ちをまず知ろうとするなら、こんな風に言葉を返すのではないでしょうか。

部下:「昨日のプレゼンが大変だったんですよ。」

上司:「そうかそうか、大変だったか。何があったのか教えてくれるかな。」

部下:「(良かったー相談したかったんだ)ありがとうございます、実は・・・。」

傾聴の達人になるには、トレーニングが必要です。

人は自分の話をしたい・聞いてもらいたい、という気持ちがありますから、相手の話の途中でも、つい自分の意見を口に出したくなることがあります。

ですが、そこで口を挟んで、相手の話したい気持ちを押さえ込んでしまっては元も子もありません。

大切なのは、たとえ自分と相手の考えが食い違っていたとしても、一旦は否定せずに聴くこと。

必要な部分で、あいづちやうなずきを入れ、相手の話を真剣に聴いているというサインを出すこと。

考え方の食い違いについて話し合っていくのは、その後です。

傾聴の達人になるために、日々のコミュニケーションでトレーニングしていきましょう。

9-3.わかりやすい!を目指す「伝える」スキル

特にビジネスシーンでは「話のわかりやすさ」は必要不可欠です。

報告・連絡・相談といった仕事の基本にも直結しますから、話がわかりづらい、というのは社会人としては、かなり苦労することでしょう。

それは自分自身だけでなく、一緒に働く周囲の人にとってもです。

あなたにも、自分の意見・気持ちを相手に理解してもらいたいのに、「どうして分かってくれないんだ」と悔しい思いをした経験はありませんか?

自分の考えがいくら正しくても、それを相手に伝える力がなければ、本当に苦しい思いをするものです。

「何を」伝えるかも大事ですが、

「どのように」伝えるかによって、「伝わる度合い」は大きく左右されます。

9-3-1.PREP法

相手にわかりやすく伝えるには、「話の構成」は大事な要素です。

その構成の「型」の1つがPREP法。

話の要素(情報)をどのような順番で伝えるかを明確にした、とてもシンプルな構成です。

シンプルながらも、「結論や提案」「理由」、「事例(証拠)」といった情報を押さえているので、話に【説得力】を持たせることができます。

●PREP(プレップ)

- P:Point→結論を述べる・要点を述べる「私の提案は●●です。」

- R:Reason→理由を述べる「なぜなら、●●だからです。」

- E:Example→事例・具体例を伝える「例えば、このような結果や実績が出ています。」

- P:Point→再度、結論や要点を述べる「よって、私は●●を提案します。」

特にビジネスシーンでは、まず「結論」や「目的」から話すことが求められますから、

このPREP法に沿って伝えていくと、無駄なくスムーズです。

説得や提案だけではなく、例えば上司へ何かを「報告」するにも、

「●●の件のご報告です。」と目的を伝えてから、報告内容につづけるようにします。

PREP法は文章にも活用できますから、口頭のやり取りだけでなく、ビジネスメールなどでもぜひ使ってくださいね。

「この人の文面はわかりやすいな。」という、プラスの印象・評価を積み重ねていきましょう。

10.コミュニケーション能力を鍛える方法3選

10-1.本を読んで知識を増やす

コミュニケーション能力を鍛えるおすすめの方法の一つは、本を読んで知識を増やすことです。

コミュニケーションに関する本は、非常にたくさんあります。

そのため、ポイントとしては、伝え方や聞き方、話し方、立ち居振る舞いなど、コミュニケーションの各テーマにおける書籍をバランスよく読むことです。

また、注意しておきたい点としては、本を読むだけではコミュニケーションは高まらない、という部分です。

読書は、知識を増やすということにおいては非常に効果的な方法ですが、実践して、自分の身に定着していく中で、コミュニケーション能力は次第に高まっていきます。

10-2.実践して経験値を上げる

記事や書籍、動画などから得たポイントやスキルを、実践して経験値を貯めていく。これもコミュニケーションを高めるために大切な方法です。

NLPという心理学では、物事の習熟度の深さにはレベルがあるとして、「学習の5段階」があると考えられています。

【学習の5段階レベル】

| 無意識的無能 | あることについて、何も知らず、何もできない状態 |

|---|---|

| 意識的無能 | あることについて、知っているが、実践できない状態 |

| 意識的有能 | あることについて、意識すればできるが、習慣化されておらず、実践には集中を要する状態 | 無意識的有能 | あることについて、意識しなくても自動的に実践できる状態 | 無意識的有能かつ意識的有能 | あることについて、誰にでも分かりやすく方法を伝えることが出来る状態 |

大切なポイントとしては、誰かに教えられるようになることを目標として、能力を高めることです。

この意識を持ち、実践に移していくことで、あなたのコミュニケーション能力は加速的に上昇していきます。

コミュニケーションのトレーニング法については、こちらの記事もおすすめです。

10-3.講座で学んで本格的なスキルを短期間で身につける

コミュニケーション能力は奥が深いものです。

一朝一夕で身につくものではなく、独学では伸び悩んでしまうケースも少なくありません。

「短期間で本格的なスキルを身につけたい」という方は、講座で実践しながら学ぶこともおすすめの方法の一つです。

講座で学ぶことで、質の良い学びを効果的に身につけることができますが、注意点もあります。

それは、講座のスクールや講師が、信頼できるか、満足度が高い講座を提供しているか、といった点です。

講座で学ぶことは、大切なご自身への投資となりますから、実りある時間にするためにも、講師やスクールの質を事前に吟味しておくことが大切です。

コミュニケーションの講座については、こちらの記事もおすすめです。

11.まとめ

コミュニケーションって難しいな・・・。

もっとコミュニケーションを磨きたい。

そもそもコミュニケーションって何?

そう感じているあなたのために、

コミュニケーションの基本や大事なことを、シンプルにまとめました。

人に自分の考えや思いを伝えること、わかってもらうこと、人のことを理解すること。

これがコミュニケーションです。

そして、あなたが何かを実現しようとする時に、人を動かす大きな力です。

私たちは人生のほとんどを、人との関わりの中で過ごしています。

ですから、コミュニケーション能力を磨いて行くことは、人生をもっと豊かにすることにつながっていきます。

自分を成長させたいと思う人にとって、コミュニケーション能力は強力な武器になって、あなたの人生の選択肢を広げてくれることでしょう。

実際にこれらをしっかり身につけコミュニケーション能力をアップさせたい方は、コミュニケーションの基本を身につける下記の講座、またはベースとなるNLPの体験講座に参加し学びを深めてみてはいかがでしょうか?

- 日本コミュニケーション能力認定協会2級講座

↓

日本コミュニケーション能力認定協会 2級講座 - 【人気無料レポート】

↓

100,720人がダウンロードした「NLP無料レポート」公開中! - NLP体験講座

↓

NLP体験講座

コミュニケーションに関しては、こちらの記事もおすすめです。