マネジメント能力とは、管理能力の意味です。

これは、

職務に必要とされている目標達成のために

時間やリソースを上手に使い、

仕事のタスクやプロジェクトを

効果的に進める能力です。

そして、それと同時に

チームメンバーを意欲的にまとめ、

友好的な人間関係を築く能力が非常に大切です。

数値達成の目標は大事ですが、

チームは人で成り立っているので、

それぞれの意欲やメンタルにも

気を配る必要があるのです。

特に、結果(数値目標)だけを

追い求めるような管理職は嫌われがちです。

一度嫌われてしまうと、

マネジメントはやりづらさを増していきます。

そのため、会社からの視点では、

会社の目標達成のために力を発揮し、

部下からの視点では、

あなたが上司で良かったと思われるような、

そういった管理職になっていく事が

求められているのです。

そこでこの記事では、会社と部下の双方の視点で、

理想的なマネジメントができるよう、

人間心理を交えて、

マネジメント能力についてご紹介していきます。

目次

1.マネジメント能力とは?

マネジメントとは、「プロジェクトを成功させるために、責任を持って、組織をまとめる(管理する)能力」のことです。

部下を持つ立場になってくると特に、仕事自体や彼らに対する管理能力が必要となってきます。

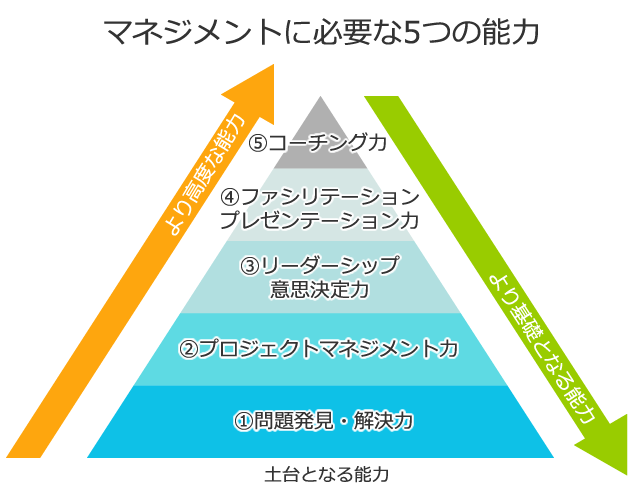

マネジメント能力にはさまざまな能力が挙げられ、それらの中からマネジメントに必須の能力は、上記三角形の図でも示す通りこちらの5つです。

- 問題発見・解決力

- プロジェクト マネジメント力

- リーダーシップ・意思決定力

- ファシリテーション・プレゼンテーション力

- コーチング力

そして、これらを活かすためには、全ての根本となるコミュニケーション能力が重要です。

コミュニケーション能力があってこそ、協力関係を築くことができるため、この5つの能力を発揮できるのです。

それでは、それぞれ詳しくご紹介していきます。

1-1.問題発見・解決力

マネジメントに必要な能力の1つ目は、問題を発見することや、その解決力だと言えます。このような場面では、「ロジカルシンキング」が役立ちます。

ロジカルシンキングとは、論理的な思考という意味で、感情的にではなく論理的な視点で物事を考え、伝える能力のことです。

部下やチームメンバーの感情を尊重しつつも、事実やデータに基づき、状況を的確に判断する必要があるからです。

例えば、なぜ今こういう状態になっているのかを考えたとします。このとき複数の理由を見つけ、考えられる結論を導き出すのです。

次に、この作業ができたら、頭の中を整理するため、紙などに導き出した結論や理由を書き出します。具体的に書き出しながら、なぜそういう考えに至ったのかを、さらに掘り下げてみてください。

そうすることで、より論理的な考えが浮き彫りになるはずです。

そして、最後に自分が導き出した結論に根拠をつけて、相手が受け止めやすいようコミュニケーションに配慮して伝えることが大切です。すると、客観的な視点により、問題を解決できる可能性が高まります。

1-2.プロジェクトマネジメント力

マネジメントに必要な能力の2つ目は、プロジェクトマネジメント力です。プロジェクトは、期間が設定されていることから、上手く業務をコントロールしていかなければ失敗に至るリスクも高いです。

プロジェクトマネジメントとは、プロジェクトをどのように進めて行くかという計画を立て、その目的を達成することができるようにコントロールしていくことを指します。

プロジェクトが始まるときには、どのようなゴールにたどり着けば、プロジェクトが成功になるのかという定義を定めることが重要になります。

このように、定めたゴールにたどり着くには何をしていけば良いのかを逆算して考え、成功に向けてのプロセスを構築することを、プロジェクトマネジメント力といいます。

特にマネジメント力を高めるために心がけたいのは、プロジェクト成功までのプロセスを論理的に考える力を磨くことです。

また、プロジェクトはチームで協力し合うことが多いため、リーダーには自らの熱意や経験をメンバーに効果的に伝え、メンバーが働きやすい環境を整えるというリーダーシップも求められます。

そして、メンバーの協力関係を引き出す必要があるので、コミュニケーション能力が欠かせません。

さらに、プロジェクトには迷いもつきものです。その際に、「優先すべきものは何か」「プロジェクトの成功で、このような未来が訪れる」というビジョンをコミュニケーションをとりながら、明確に周りに伝えることができる能力も必要とされます。

1-3.リーダーシップ・意思決定力

マネジメントに必要な能力の3つ目は、リーダーシップ・意思決定力です。部下を指導する立場の上司はチームをまとめ、仕事の目標などを決定することが求められています。

もし、上司が「今後の方針として、このように進めて行く」という意思決定を明確に示すことができないと、部下は不安を感じてしまい、パフォーマンスが低下することも考えられます。そのためマネジメント能力として、リーダーシップや意思決定力が求められます。

リーダーシップをとるときに重要なことは、リーダー自身によって部下が働きやすく心地よい雰囲気を作り出すことや、部下の心を動かすことができるように信頼関係を築くことです。

そして、信頼関係を築くためには、コミュニケーション能力が鍵となります。日頃からコミュニケーションをとり、リーダーシップを発揮できる人間関係を作っていきましょう。

なお、リーダー(上司)は、何も発言をせず、その場にいるだけのときでもメンバーに影響を与えています。そのため、リーダーは自分自身が周りからどのように見られているのか、感じられているのかということをしっかりと認識しましょう。

そして、周りにマイナスのイメージを与えてしまうことをできる限り少なくするように、自分自身をコントロールすることが重要になります。

また、日頃から経済状況など多くの情報に触れたり、組織の方向性などに対し長期的な視点から考えたりすることで、状況に応じた意思決定をできるようにすることも必要です。

1-4.ファシリテーション・プレゼンテーション力

マネジメントに必要な能力の4つ目は、ファシリテーション・プレゼンテーション力です。

ファシリテーションとは、一方通行的な会議を行うのではなく、参加者全員と相互に意見交換をしながら話し合うことです。

なかでも上司は、会議の案内役になることが多いので、参加者がそれぞれ発言できるようバランスの良い采配をする能力や、相手に意図が伝わる話し方を養うことが重要となります。

そのためには、ファシリテーションを行う人自身がプレゼンテーション力を身につけることが必要です。

プレゼンテーション力とは、論理的に話す順序を組み立て、相手に分かりやすく伝える能力のことをいいます。

自分の話がきちんと相手に伝わっているか、一方的な話になっていないかにも気を付けながら、話す速度に注意を払ったり、時には相手が関心のある話題を投げかけたりする技術を習得しましょう。

なお、プレゼンテーション能力は、コミュニケーション能力と直結しています。一人の相手と良いコミュニケーションが取れることと、複数の相手と良いコミュニケーションが取れることは別のことのようで、根本は共通しています。

ですので、コミュニケーション能力を伸ばすことで、プレゼンテーション力をさらに発揮できるようになります。そして、ファシリテーションの場では、参加者が意見を出しやすい雰囲気をつくりながら、どのような意見でも肯定する姿勢をとることが大切です。

また、この場では何について話し合っているのかという目的を見失わずに、話が横道にそれたときは軌道修正したり、参加者に配慮したりする能力も求められます。

※ファシリテーションやプレゼンテーションに関しては、以下の記事で詳しくご紹介しています。合わせてご覧ください。

1-5.コーチング力(コミュニケーションスキル)

マネジメントに必要な能力の5つ目は、コーチング力です。コーチングとは、一方的に指導することや知識を与えることではなく、相手と同等の立場に立ち、効果的な質問によって相手の持つ能力や可能性を引き出すスキルのことをいいます。

職場にこれを当てはめる場合、上司は部下がさまざまな可能性を秘めている存在だということを信じ、彼らの話を否定することなく、心を傾けて聴くようにします。

このやりとりを行うことで、部下と信頼関係を築くことができ、部下自身が自分の気持ちや将来のビジョンに気づくことができるようになるでしょう。

また日頃から、部下にとって快適なコミュニケーションを取れていると、信頼関係を築くことができるので、コーチングの質問がしやすくなります。

もし上司に質問力があっても、信頼関係がない状態で質問をすると、部下は責められているように感じることがあります。

そのため、信頼関係が築かれた状態で、効果的な質問を重ねることで、部下に「これは自分ができるかもしれない」「これをやってみたい」といった前向きな欲求や行動力が生まれることにつながるのです。

上司からの命令で、嫌々動き出すのではないということが重要です。

※コーチングやコミュニケーション、質問力に関しては、以下の記事で詳しくご紹介しています。合わせてご覧ください。

2.マネジメント能力を高めるためのメソッド3つ

ここまで、どのような能力をマネジメント能力というのかを紹介しました。これからチームや組織を束ねる立場になる方は、どのようにこれらの能力を高めればいいのか、気になるでしょう。

マネジメント能力は、訓練によって高めていくものです。そこで高めるための代表的なメソッドをご紹介します。

2-1.ペーシングと傾聴

ペーシングと傾聴は、ファシリテーション力・コーチング力を高めるための基本です。これらは、全ての鍵となるコミュニケーション能力の、基本的かつ重要な内容です。

ペーシングとは、相手の状態や話し方などのペースに合わせることをいいます。

ペーシングで心がけることは、相手の声の大きさ、話すスピードです。

また、相手の感情の起伏がどうであるかを把握し、それに合わせるようにすることも大切です。

相手の言動にペーシングすることで、相手には「自分のことを理解してくれているという安心感や一体感」が自然に生まれると言われています。それによって、ラポール(信頼関係)が築かれていくのです。

また、相手の話を否定せずにじっくりと受け止め、聴くことを傾聴といいます。相手の話に心と体を傾けることで、「この人は私を理解しようとしてくれている」という感情が相手に芽生えます。

プライベートではもちろん、ビジネスの場でも、メンバーの協力を得ずに物事を良好に進めることは困難です。

このようなコミュニケーション能力の基本である、ペーシングや傾聴を身につけることで、ファシリテーション力やコーチング力を高めることができます。

※ペーシングや傾聴に関しては、以下の記事でも詳しくご紹介しています。合わせてご覧ください。

2-2.ディズニーストラテジー

ディズニーストラテジーとは、目標や計画の達成のために「3つの視点」を持つスキルのことです。このスキルは、問題発見や解決、プロジェクトマネジメントに大きな影響力を発揮します。

3つの視点はこちらです。

- 1つ目は「ドリーマー(夢想家)」

- 2つ目は「リアリスト(現実家)」

- 3つ目は「クリティック(批評家)」

この3つを使いこなすことによって、創造性の発揮、達成のための戦略・方法・手順・計画の具体化、リスクや問題の回避を高いレベルで行えるようになります。

・ドリーマー(夢想家)とは

ワクワクするような夢を語り、ゴールの全貌や概略を決めます。

より長期的な、より大きな未来を見据え、新たな手段や選択肢を生み出すために、広い視点で思考し、周囲の人に語ります。

・リアリスト(現実家)とは

「ゴールやビジョンを実現するためには、何が必要か?」という現実的な視点で、ゴールを形にするための戦略・方法・手順・計画を具体的にしていきます。

・クリティック(批評家)とは

ゴール達成の可能性を高めるため、建設的な批判を用いて、問題点やリスクを発見し、ゴール達成への精度を高めます。

このメソッドを使う場合、自分が「3つの視点のどれを使う傾向が強いか?」を知ることから始めると使いやすくなります。

たとえば、自分が普段、実現したい夢について思考し、語ることが得意なドリーマーだとします。その際に、あえてリアリストやクリティックになりきって、物事を冷静に判断したり、一歩下がった視点から物事の問題点を洗い出したりするのです。

そうすることで、今までの自分にはない考え方や捉え方が見えてきます。

このメソッドを鍛えることで、プロジェクトマネジメントのための「目標達成力」「問題発見力」「問題解決力」を高めることにつながります。

2-3.ポジション・チェンジ

ポジション・チェンジとは、ものごとを「効果的な3つのポジション」から捉えていくスキルであり、視点の持ち方です。

マネジメントにおいて、コミュニケーションを円滑にし、人間関係の悩みを解決する手法でもあり、あなたのリーダーシップ力・ファシリテーション力を高める視点です。

効果的な3つのポジションとはこちらです。

- 自分の視点である「第1ポジション」

- 相手の視点である「第2ポジション」

- 第三者の視点である「第3ポジション」

これらのポジションに立ち位置を変えて、物事をイメージしたり考えたりすることで、自分の視点のみならず、相手の視点や第三者の視点が把握しやすくなります。

例えば、何かしらの物事が生じたときに、相手の視点に立ってみることで、想像もしなかった相手の気持ちや感じ方が理解できるようになっていきます。

また、第三者の視点に立って、自分と相手の視点を見つめてみることで、両者の関係性や問題解決へのヒントが見えてきます。

相手やものごとを客観的に見ることができ、相手の視点に立つことができるポジション・チェンジは、リーダーシップやファシリテーションに必要なスキルであり視点です。

※ポジション・チェンジに関しては、以下の記事で詳しくご紹介しています。ご興味をお持ちの方は合わせてご覧ください。

まとめ

責任をもって組織をまとめるためには、自分自身をよく認識し、部下やメンバーの感情や行動を理解して信頼関係を築いたうえで、論理的な思考を組み立て伝えていくというマネジメント能力が必要です。

マネジメント能力が不足した状態で仕事や部下を管理しようとすると、上手くいかないことで自分が悩むだけでなく、部下を悩ませてしまったり、会社や取引先などに迷惑をかけてしまうおそれもあります。

このマネジメント能力と、それらを活かす根本となるコミュニケーション能力は、訓練することで高めていくことができるので、今回紹介した能力が身につくように、日頃から意識して取り組んでいきましょう。